En mi fiesta de cumpleaños en el café, escuché a mi madre susurrarle a mi hermano: “Mientras todos están aquí, ve y cámbialo…” — y ese instante marcó el principio del secreto que destruyó todo lo que creía saber de mi familia.

📖 Historia: “El secreto de la caja azul”

El aroma a café tostado y pastel de vainilla llenaba el pequeño local decorado con luces doradas.

Era mi cumpleaños número 25, y todo parecía perfecto.

Mis amigos reían, mi hermano sonreía detrás de la cámara, y mi madre, elegante como siempre, saludaba a todos con esa voz dulce que podía calmar cualquier tormenta.

Pero justo antes de que cortara el pastel, ocurrió algo.

Algo pequeño.

Algo que cambió todo.

Yo me había levantado para agradecer a los invitados cuando escuché su voz.

No era más que un susurro, pero llegó nítido, como si el tiempo se detuviera para que pudiera escucharlo:

“Mientras todos están aquí, ve y cámbialo… ahora.”

Mi madre se lo dijo a mi hermano, Lucas, con el tono de quien teme ser descubierta.

Él asintió, miró hacia la puerta trasera del café, y desapareció.

Intenté seguir con la fiesta, pero mi mente no podía dejar de repetir esas palabras:

“Ve y cámbialo.”

¿Cambiar qué? ¿A quién? ¿Por qué?

Cuando la gente comenzó a cantar “Feliz cumpleaños”, yo apenas podía sonreír.

La vela ardía frente a mí, pero sentí un frío extraño en el pecho.

Media hora después, Lucas no había regresado.

Mi madre fingía tranquilidad, pero su pie temblaba debajo de la mesa.

Yo la observé con disimulo.

Cada vez que alguien le hablaba, respondía con cortesía, pero su mirada volvía una y otra vez hacia la puerta del fondo.

Entonces sonó su teléfono.

Lo tomó con rapidez, leyó el mensaje y su rostro perdió el color.

Se levantó y dijo en voz baja:

—Regresamos enseguida.

Sin más, salió del café.

Todos pensaron que era algo sin importancia, pero yo sabía que no.

Había algo oculto.

Y esa noche, por primera vez en mi vida, decidí no comportarme como la hija obediente que ella había criado.

Tomé mi abrigo y salí tras ellos.

Afuera llovía ligeramente, el tipo de lluvia que moja sin que uno se dé cuenta.

Vi a mi madre doblar por la calle lateral, la que llevaba al viejo almacén familiar, cerrado desde hacía años.

Me escondí entre los coches y la seguí.

Cuando entró al almacén, esperé unos segundos y me acerqué.

La puerta estaba entreabierta.

Desde dentro se oían voces.

La de mi madre, tensa.

La de Lucas, nerviosa.

—No puedo hacerlo, mamá —decía él—. No es correcto.

—¡No hay otra opción! —respondió ella con un hilo de voz—. Nadie puede saberlo.

Mi corazón latía tan fuerte que temí que me descubrieran.

Avancé unos pasos y vi la escena:

Mi madre sostenía una caja azul, vieja, con una cinta dorada.

Lucas tenía una carpeta en las manos.

—Si alguien encuentra estos documentos —susurró ella—, todo se acaba.

Él la miró, confundido.

—¿Por qué no decir la verdad?

—Porque la verdad destruiría todo —contestó ella con lágrimas contenidas—. Especialmente a tu hermana.

Sentí un escalofrío.

Ellos hablaban de mí.

Retrocedí sin hacer ruido y regresé al café.

Los invitados ya se habían ido.

Solo quedaba el eco de las risas y el olor a pastel.

Encendí mi teléfono, abrí la cámara de seguridad del local (el dueño era amigo mío y me había dado acceso meses antes) y avancé la grabación.

A las 8:43 p.m., justo después de que mi madre susurrara esas palabras, se veía claramente cómo Lucas salía por la puerta trasera… llevando una caja azul idéntica a la que acababa de ver en el almacén.

Entonces comprendí algo: esa caja había estado en el café antes de la fiesta.

Y mi madre no quería que nadie la viera.

Pero ¿por qué?

Esa noche no pude dormir.

Al amanecer, fui al almacén.

La puerta seguía cerrada, pero la ventana lateral tenía el vidrio roto.

Entré con cuidado.

La caja azul seguía allí, sobre una mesa.

Temblando, la abrí.

Dentro había fotos antiguas, certificados de nacimiento y cartas.

Y entre ellas, un sobre con mi nombre.

Lo abrí con manos temblorosas.

Dentro había una carta, escrita con la letra de mi madre:

“Isabella, si estás leyendo esto, es porque ya no pude seguir ocultando lo que juré mantener en silencio. No eres hija biológica de tu padre. Fuiste adoptada en secreto después de un accidente que destruyó nuestra familia. Tu hermano lo sabe, pero nadie más. Por favor, perdóname. Lo hice por amor.”

Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas.

Durante veinticinco años, había vivido una vida que no era completamente mía.

De pronto, todas las piezas encajaban: los silencios de mi madre, la frialdad de mi padre, las veces que Lucas evitaba mirarme cuando alguien hablaba de “parecidos familiares”.

Esa tarde los enfrenté.

Mi madre estaba en la cocina, con la misma serenidad de siempre, pero su rostro se derrumbó cuando vio la carta en mis manos.

—¿Por qué, mamá? —pregunté con la voz quebrada—. ¿Por qué me mentiste tanto tiempo?

Ella me miró fijamente.

—Porque quería protegerte —dijo—.

—¿Protegerme de qué?

—De la verdad.

Lucas entró en ese momento, pálido.

—Isabella… no debiste leer eso.

—¿No debía? —grité— ¡Era mi vida! ¡Mi historia!

Hubo silencio.

Solo el reloj marcando los segundos.

Entonces mi madre habló, con una voz que no le había escuchado nunca:

—El accidente del que hablo… no fue un accidente. Tu padre estaba involucrado en algo terrible. La familia de tu verdadera madre murió por su culpa. Cuando él te vio, siendo solo una bebé, decidió reparar su error… adoptándote.

Mi mundo se desmoronó.

Durante días, no salí de casa.

Recibí mensajes de todos, pero solo uno me impactó: el de una mujer que decía ser mi tía biológica.

Me contó que me habían buscado durante años, hasta que un juez cerró el caso.

Y que mi madre adoptiva había prometido mantenerme a salvo de la verdad.

Nos reunimos en un parque una tarde gris.

Ella me abrazó como si me conociera de toda la vida.

Me mostró una foto: una mujer joven con mi misma sonrisa.

Mi verdadera madre.

En ese momento, comprendí que la mentira de mi madre adoptiva no había sido maldad… sino miedo.

Miedo de perderme.

Miedo de enfrentar un pasado que la perseguía.

Pasaron meses antes de que pudiera perdonarla.

Pero lo hice.

Un día, me senté frente a ella en la cafetería donde todo había comenzado.

—Aquel día —le dije—, cuando susurraste “ve y cámbialo”… ¿qué era lo que querías cambiar realmente?

Ella sonrió tristemente.

—Quería cambiar los documentos, para que nadie descubriera quién eras antes de tiempo. Pero no pude cambiar lo más importante: que eres mi hija, aunque no te haya dado la vida.

Lloramos en silencio.

El café seguía oliendo igual.

Y de alguna manera, supe que, aunque la verdad había destruido una parte de mí, también me había liberado.

A veces, pienso en ese susurro.

En cómo una sola frase, dicha en el momento justo, puede desenterrar años de secretos.

Y entiendo que, a veces, los cumpleaños no marcan el paso de la edad… sino el nacimiento de una nueva verdad.

Porque aquel día, entre risas, pastel y mentiras, volví a nacer.

News

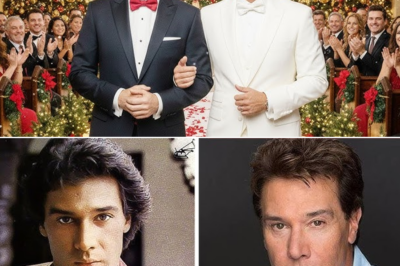

“Nos vamos a casar”: a sus 44 años, Jomari Goyso hace pública su relación y abre una nueva etapa

Durante años eligió el silencio absoluto. A los 44 años, Jomari Goyso finalmente habló. Confirmó que está enamorado y que…

“Nos vamos a casar”: a sus 73 años, Fernando Allende revela el género de su pareja y habla de una nueva etapa

La noticia llegó sin estridencias, pero con firmeza. A los 73 años, Fernando Allende confirmó su boda. Por fin habló…

Humberto Zurita sorprende a todos con un anuncio inesperado: su nueva pareja está embarazada

El silencio se rompió de golpe y la sorpresa fue total. Humberto Zurita confirmó una noticia inesperada. Su nueva pareja…

A los 83 años, Julio Iglesias finalmente admite quién fue el amor de su vida

Después de toda una vida de canciones y amores, Julio Iglesias finalmente lo admitió. A los 83 años reconoció quién…

“Estamos casados”: a sus 50 años, Graciela Beltrán rompe el silencio y confiesa sobre su pareja

Durante décadas guardó silencio absoluto. A los 50 años, Graciela Beltrán finalmente habló. Confirmó que está casada y explicó por…

Después de 27 años de matrimonio, Catherine Fulop confiesa el secreto de una relación que pocos imaginaron

Veintisiete años de relación no siempre significan armonía. Catherine Fulop rompió el silencio finalmente. Confesó lo que vivió puertas adentro….

End of content

No more pages to load