Pensé que solo conocería a los papás de mi prometido, pero esa cena reveló el secreto que debía rompernos

Si alguna vez en tu vida te dicen “solo es conocer a mis papás, no te preocupes”, desconfía.

Desconfía aunque te lo diga el hombre al que amas, el que te sabe el café como te gusta, el que te ha visto llorar por una película de Pixar y nunca se rió. Desconfía, porque a veces “solo conocer a mis papás” significa pararte frente a una familia completa que ya decidió tu vida sin consultarte.

Eso fue lo que me pasó a mí.

Me llamo Mariana Rojas, tengo 29 años, soy maestra de secundaria en la Ciudad de México, hija de un chofer de microbús y una señora que hace quesadillas en un puesto sobre Insurgentes. Y hasta hace unos meses, estaba comprometida con Emilio de la Vega, contador, 32 años, sonrisa de comercial de pasta dental, familia “de toda la vida” en Polanco.

Él era el primero en restarle importancia.

—Solo es conocer a mis papás —me repetía, mientras doblaba sus camisas perfectas en mi depa de la Doctores—. Ya convencí a mi mamá de hacerlo en la casa de Cuernavaca, va a estar relajado. Piscina, carne asada, mis tíos medio borrachos… normal, te lo juro.

—No sé, Emilio —le decía—. Siento que no les voy a caer bien. No sé usar dos copas, ni cuál tenedor es cuál.

—Mis papás no son tan fifís como crees —contestaba, besándome en la frente—. Además, también comen tacos de suadero cuando nadie los ve. Te lo prometo.

Le creí.

Como le había creído cuando me dijo que no le importaba que yo ganara menos que él, que no le importaba que mi papá fuera chofer, que no le importaba que mi mamá no supiera pronunciar “croissant”. “Lo que me importa eres tú”, me decía.

Yo quería creer que eso bastaba.

El viaje a Cuernavaca

Salimos un sábado en la mañana.

Emilio llegó por mí al depa con su coche gris, recién lavado, con una maleta pequeña y una bolsa con pan dulce de la Esperanza.

—Para ir comiendo —dijo, tendiéndome una concha.

Yo ya llevaba dos días con el estómago apretado.

Me habían enseñado a no llegar con las manos vacías a ninguna casa, así que traía una charola de flan napolitano que había hecho mi mamá desde las seis de la mañana. Lo envolvió en papel aluminio y lo metió en una caja de plástico.

—Tú llévalo con orgullo —me dijo—. El azúcar sí lo sé usar, aunque no sepa francés.

Mientras bajábamos las escaleras del edificio, mi vecina Doña Tere, que todo se lo sabe, me detuvo.

—¿A dónde tan arregladita, Marianita? —preguntó, mirando mi vestido floreado y mis sandalias nuevas.

—A conocer a los papás de mi novio, doña —respondí, tratando de sonar casual.

Ella hizo una cruz en el aire.

—Dios te acompañe, hija —dijo—. Y acuérdate: ni muy muy, ni tan tan. Que vean quién eres, no quién crees que quieren.

Me reí, nerviosa.

En el coche, Emilo iba feliz, cantando a Luis Miguel a todo pulmón.

—Te juro que va a estar bien —insistía—. Mi mamá ya vio tus fotos en Instagram y dijo “qué guapa, qué sonrisa tan bonita”. Mi papá es más seco, pero es buena onda. Y mi hermana Jimena… bueno, Jimena es Jimena, pero si me aguanta a mí, te aguanta a ti.

—¿Y tus tíos? —pregunté.

—Uno que otro medio mamón —admitió—. Pero tú nomás sonríeles, diles que eres maestra, que lees mucho, que te encanta el cine de arte, y ya. Con eso se creen interesantes.

Le di un manazo en el brazo.

—No me uses, maldito —bromeé.

—Eres perfecta para presumir —dijo—. Inteligente, bonita, con valores. Mi mamá va a estar feliz, vas a ver.

Y ahí, otra vez, le creí.

El camino a Cuernavaca fue una mezcla de reguetón, risas, besos en los altos y mis nervios creciendo conforme el paisaje se llenaba de bugambilias y casitas con alberca. Nunca había tenido “casa de fin de semana”. Mi familia vacacionaba en casa de mis tíos en Texcoco, y ya era un lujo.

Cuando por fin nos detuvimos frente a un portón blanco enorme, con guardia y pluma, sentí que me faltaba el aire.

—Conjunto “Los Almendros” —leyó Emilio, orgulloso—. Bienvenida a la sucursal vacacional de los de la Vega.

El guardia lo saludó de nombre.

—Buenos días, joven Emilio.

—Qué milagro, don Toño —respondió él—. Hoy sí me animé a bajar.

Pasamos por calles empedradas, llenas de casas de descanso. Ni un solo puesto de cocos ni de esquites a la vista. Las jacarandas todavía tenían algunas flores moradas.

La casa de los de la Vega era de dos pisos, con arcos, jardines impecables y una alberca en la parte de atrás, donde ya se oían voces.

—Llegamos antes de la comida —dijo Emilio—. Perfect timing.

Apaguó el motor y volteó hacia mí.

—Respira —me dijo, tomando mi mano—. Te amo. Eso no se te olvide pase lo que pase allá adentro.

Asentí.

Y, con el flan de mi mamá en los brazos como escudo, bajé del coche.

La primera impresión

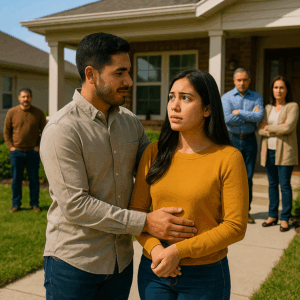

La primera en recibirnos fue Jimena, la hermana de Emilio.

Treinta años, flaca, en bikini negro y pareo, lentes enormes, una copa de vino blanco en la mano y el celular en la otra.

—¡Emi! —gritó, corriendo hacia él—. ¡Pensé que no iban a llegar nunca!

Lo abrazó fuerte, luego se giró hacia mí, como si me analizara.

—¿Y tú debes ser Mariana? —dijo, sonriendo—. Ya era hora, ¿no?

—Sí —respondí, sonrojándome—. Mucho gusto.

Me dio un beso rápido en la mejilla, dejando un olor a protector solar caro.

—Pásenle, mis papás están atrás —dijo—. Mi mamá está histérica con el asado, ya sabes.

Atravesamos la casa. Los muebles eran de esos que uno solo ve en revistas: sofás blancos, cuadros abstractos, una cocina enorme con isla en medio y electrodomésticos que parecían naves espaciales.

En la terraza, junto a la alberca, estaban los papás.

Don Ricardo de la Vega, el patriarca, con camisa de lino, sombrero panamá, cerveza en mano; y Doña Patricia, con un vestido largo de flores, collar de perlas, copa de vino, dirigiendo todo como general en batalla.

—¡Hijo! —exclamó Doña Patricia al ver a Emilio—. Pensé que te nos habías arrepentido.

Lo abrazó, le acomodó el cuello de la camisa, le revisó el pelo.

—Mamá, ya —protestó él.

Ella entonces me vio.

Sus ojos, perfectamente delineados, recorrieron mi vestido, mis sandalias, el flan en mis manos, mi cara.

—¿Y ella? —preguntó, aunque claramente sabía la respuesta.

—Ella es Mariana —dijo Emilio, tomándome de la mano—. Mi prometida.

Doña Patricia sonrió, pero sus ojos no.

—Ay, claro, mi amor —dijo—. La famosa Mariana.

Se acercó y me dio un beso en la mejilla, suave, medido.

—Mucho gusto, señora —dije—. Le traje un flan que hizo mi mamá.

Le extendí la charola.

Doña Patricia la tomó con una mano, como si fuera una carpeta de oficina.

—Ay, qué detallito —dijo—. Luego lo probamos, ¿sí?

Lo puso en la mesa, junto a un cheesecake perfecto con fresas.

Don Ricardo se levantó.

—¿Y tú eres la que se va a llevar a mi hijo al altar? —preguntó, con voz grave pero no agresiva.

—Eso espero, señor —respondí, nerviosa.

Él rió.

—Eso esperamos varios —dijo—. Bueno, siéntense, siéntense. Emi, sírvete algo, tu madre lleva peleando con el carbón desde las diez.

La comida, al inicio, fue… rara.

Había más gente de la que Emilio me había dicho: dos tíos, una tía soltera de esas que huelen a Chanel No. 5, una prima adolescente pegada al celular, un primo cuarentón divorciado que me guiñó el ojo y yo fingí no ver.

Hicieron las preguntas de rigor:

—¿Y a qué te dedicas, Mariana?

—Soy maestra de Historia en una secundaria pública.

—Ah, ¡qué vocación! (traducción: qué poco gana).

—¿Y tus papás?

—Mi papá es chofer de microbús, mi mamá tiene un puesto de quesadillas.

—Qué bonito lo del trabajo honrado, ¿verdad, Ricardo? (traducción: vienen de abajo-abajo).

Emilio me apretaba la mano bajo la mesa cada vez que alguien soltaba una frase pasivo-agresiva.

Jimena, a ratos, me defendía.

—Mamá, ¿qué tiene? —decía—. La mitad de mis amigas viven del Uber y del OnlyFans, pero eso sí no te preocupa.

—¡Jimena! —la regañaba Patricia.

Yo sonreía, tomaba agua y me decía a mí misma: “no te lo tomes personal, es otra realidad, respira, ya falta menos”.

Hasta que llegó el postre.

Y con el postre, la verdadera razón de la invitación.

El “pequeño tema”

Después del café —preparado en una máquina que costaba más que mi depa—, Doña Patricia se aclaró la garganta.

—Pues bueno —dijo, palmeando la mesa—. Ya comimos, ya brindamos por el compromiso, ya nos hicimos los simpáticos.

Todos rieron, menos yo.

—Hay un tema pequeñito que queremos platicar —continuó—. Nada grave, ¿verdad, Ricardo?

Don Ricardo tomó aire.

—Un tema necesario —dijo.

Sentí que Emilio se tensaba a mi lado.

—¿De qué tema hablan? —pregunté, con la voz más tranquila que pude.

Patricia sonrió, esa sonrisa que usan las mujeres que han hecho de la diplomacia su deporte.

—Mira, Mariana —empezó—. Tú y Emilio son muy jóvenes. Están enamorados, se nota, y eso me da gusto. De verdad. No soy un monstruo, ¿eh?

Alguien rió nervioso.

—Pero —siguió—, también hay una realidad. Y esa realidad es que Emilio viene de una familia con ciertas responsabilidades. No solo hablamos de dinero. Hablamos de un apellido, de una empresa, de muchos ojos que nos ven.

—Y una herencia considerable —añadió Don Ricardo, directo.

Patricia lo fulminó con la mirada. A él le valió.

—Queremos asegurarnos —retomó ella—, de que tú estás aquí por amor. Y que, pase lo que pase en el futuro, eso no nos va a traer problemas… materiales.

Empecé a entender.

—¿Están hablando de… un acuerdo prenupcial? —pregunté.

Patricia sonrió, aliviada.

—¡Exacto! —dijo—. Ves, es lista. Un acuerdo sencillo. Algo que diga que, si en algún momento las cosas no funcionan, tú no puedes reclamar lo que no has construido.

—Lo que no he construido… —repetí.

—Sí, hija —intervino Don Ricardo—. Tú tienes tu carrera, tu trabajo. Me imagino que no te vas a quedar sin hacer nada cuando te cases, ¿verdad?

—No —respondí—. Me gusta mi trabajo.

—Perfecto —dijo él—. Pues que cada quien tenga lo suyo. Nosotros no nos vamos a meter con tu depa, ni con tus cosas. Y tú no te metes con lo de Emilio.

Emilio intentó hablar.

—Papá, mamá, habíamos quedado en que este tema…

—Emilio —lo cortó Patricia—. Tú sabes que es lo mejor. No hagas esto más difícil, por favor.

Me miró a mí, con gesto de “tú entiendes, ¿verdad?”.

—Muchos matrimonios modernos lo hacen —dijo—. Es práctico. Romántico no es, pero práctico sí.

Jimena rodó los ojos.

—¿En serio van a hacer esto aquí, frente a todos? —soltó—. ¿No pudieron haberse esperado a una videollamada incómoda?

—Tú no te metas, Jimena —le dijo su mamá—. Bastante problemas tienes tú como para opinar de matrimonios.

La prima adolescente levantó la vista del celular, interesada por primera vez.

—O sea, ¿le quieren hacer firmar un papel a Mariana? —preguntó—. ¡Qué oso, abu!

—No es “un papel” —respondió Patricia, ya mostrando molestia—. Es un acuerdo. Y no se lo queremos “hacer firmar”. Se lo estamos proponiendo. Si no tiene nada que esconder, no debería incomodarla.

Todos voltearon a verme.

Sentí el peso de esas miradas. Unos curiosos, otros con lástima, otros con juicio.

Emilio me apretaba la mano con desesperación.

—Yo… —empecé.

Y ahí, un recuerdo me golpeó.

Tenía 15 años. Mi papá llegaba a la casa, sudado, con la camisa manchada de humo y gasolina, después de manejar doce horas el micro. Se sentaba en la mesa con mi mamá, contaban las monedas, pagaban la luz, veían cuánto quedaba para el súper. Escuché una vez a mi papá decirle a mi mamá:

—No te preocupes, Elena. Si algún día te cansas de mí, ahí está la casa. La puse a tu nombre.

—¿Y tú? —le preguntó ella.

—Yo me voy a seguir manejando por ahí —respondió, riéndose—. Pero tú y la niña tienen que tener un lugar donde quedarse.

Mi papá no tuvo acuerdo prenupcial. Tuvo confianza. En medio de su pobreza, confió.

Miré a la mesa de los de la Vega. Cuarenta ojos esperando.

—Me incomoda —dije, al fin.

Patricia frunció el ceño.

—¿Perdón? —preguntó.

—Me incomoda —repetí—. No porque tenga algo que esconder. Sino porque siento que ya me están viendo como una amenaza. Como una interesada.

—Ay, no, mi amor —dijo ella, falsamente ofendida—. No es personal. Haríamos lo mismo con cualquier persona que se fuera a casar con Emilio.

—Ah, bueno, eso me tranquiliza —repliqué, sarcástica—. No soy yo, es su desconfianza pareja.

Jimena soltó una carcajada.

—Mariana… —intervino Emilio—. Podemos hablar de esto luego, si quieres. No tienes que decidir ahorita.

—Pero sí ahorita podemos dejar claro que se va a hacer —insistió Don Ricardo.

—¿Y si no quiero firmar? —pregunté.

Hubo silencio.

Patricia se acomodó en la silla.

—Entonces, hija —dijo, con voz suave pero afilada—, tendríamos que replantearnos las cosas. Porque para nosotros es fundamental. No puedo apoyar una boda en la que, desde el inicio, no hay transparencia.

“Transparencia.”

Yo nunca había visto tan claro.

La discusión se vuelve seria

Sentí el corazón estallarme en el pecho.

—¿O sea que, si no firmo, no hay boda? —pregunté.

—Yo no dije eso —respondió Patricia.

—Lo dijo sin decirlo —añadió Jimena.

—Cállate, Jimena —soltaron los dos padres al mismo tiempo.

Emilio se levantó.

—Ya estuvo —dijo—. Mamá, papá, no era el momento ni la forma. Yo les dije que…

—¡Tú nos dijiste que ella iba a entender! —interrumpió Patricia—. Que no iba a hacer un drama. Que varías cosas eran “complicadas para ella”, pero que era madura.

La frase me dolió más que cualquier otra.

“Complicadas para ella.”

Como si yo fuera tonta.

—¿Complicadas… por qué? —pregunté—. ¿Porque mis papás son pobres? ¿Porque no crecí con abogados en la familia? ¿Porque no sé qué es un fideicomiso ciego, pero sí sé lo que es limpiar un baño?

—Mariana, no te lo tomes así —dijo Don Ricardo—. No estamos atacando tus orígenes. Los respetamos mucho.

—¿Ah, sí? —respondí—. ¿Y cómo se respeta lo que se mira desde arriba?

Patricia soltó un suspiro de exasperación.

—Ay, Marianita —dijo—. Tu resentimiento de clase no nos ayuda aquí. Estamos hablando de cosas concretas.

Mi cara ardía.

—¿Resentimiento de clase? —repetí—. ¿Sabe qué, señora? Mi “clase” nunca me hizo sentir menos. Aprendí desde chiquita a cuidar lo poco que teníamos. Mi papá nunca me dijo “te voy a dar esto, pero fírmame que no me lo vas a quitar”. Mi mamá nunca me dijo “no te cases con un rico porque te van a humillar”. Fui yo la que quise creer que nos podíamos ver a los ojos, aunque viniéramos de lugares distintos.

Emilio intentó acercarse.

—Amor, por favor —susurró.

—No me digas “amor” ahorita —le dije—. Dijiste que tus papás no eran tan fifís como yo creía. Que me iban a tratar como a una hija.

—Te estamos tratando como a una hija —intervino Patricia—. A mi hija también le diría que firme algo así.

Jimena levantó la mano.

—Yo jamás firmaría esa mamada —dijo—. Y tú lo sabes, mamá.

—Tú jamás te casarías —respondió Patricia, harta—. Eres incapaz de estar con alguien más de tres meses.

—Eso ya es otro tema —reviró Jimena—. No nos desviemos: lo que le estás diciendo a Mariana es “o aceptas nuestras reglas, o te regresamos al barrio”.

—Nadie está hablando de barrios —dijo Don Ricardo—. Estamos hablando de responsabilidad.

Yo respiraba agitado.

—Doña Patricia —dije—. Don Ricardo. Les voy a hacer una pregunta simple. ¿Si yo fuera hija de un empresario como ustedes, y Emilio fuera el chofer de microbús… también le pedirían esto?

Se miraron.

No respondieron de inmediato.

—Claro —dijo Patricia—. Esto es por el bien de ambos, no solo de mi hijo.

—Mienten —soltó Jimena, dando un trago de vino—. A mí nunca me hablaron de acuerdos prenupciales con mis ex. Y uno de ellos literalmente vendía artesanías en Coyoacán.

—¡Jimena! —gritó Patricia.

—¿Qué? —dijo ella—. ¿No querías transparencia?

La tensión podía cortarse con un cuchillo.

Emilio se acercó a mí, desesperado.

—Mariana —dijo—. Te juro que yo no estoy de acuerdo con esto así. Yo… si quieres, no firmes. Nos vamos al registro civil, sin nadie. Hacemos nuestra vida aparte.

—¿Y vas a dejar a tu familia? —pregunté, sin suavizar.

Se quedó callado.

—No es tan fácil —susurró.

Ahí estaba la respuesta.

No tenía por qué ser fácil.

Pero me di cuenta de que, por mucho que me amara, Emilio estaba plantado sobre una alfombra de privilegios que no estaba listo para soltar.

—Mira, mi amor —dijo Patricia, con voz supuestamente amable—. Piénsalo. No tienes que responder hoy. Te mando el borrador del acuerdo, lo lees con calma, tal vez con algún abogado amigo tuyo…

—No tengo abogados amigos —la corté—. Mis amigos son maestros, enfermeras, diseñadores. Nadie sabe redactar estas cosas. Y aunque supiera… no.

Me puse de pie.

Mi silla rechinó contra el piso.

—Mariana —dijo Emilio, intentando detenerme—. No te vayas así.

—¿Cómo quieren que me vaya? —respondí—. ¿Pidiendo perdón por no haber nacido en Polanco?

Nadie dijo nada.

Mi corazón latía al ritmo de los gritos de mi mamá cuando se enojaba, de los silencios de mi papá cuando lo humillaba un pasajero.

—Se lo voy a poner fácil —añadí—. No voy a firmar. Y, si para ustedes eso significa que no hay boda… entonces no hay boda.

Emilio palideció.

—No digas eso —susurró.

Lo miré a los ojos.

Ahí, en esos ojos que tanto había amado, vi el niño que fue, el adolescente que quiso salirse de la burbuja y no pudo, el hombre que intentaba conciliar dos mundos y no sabía romper con ninguno.

—Emilio —dije, con voz más suave—. Yo te amo. Pero no me voy a entrar a tu familia por la puerta de servicio.

Tomé mi bolsa.

Patricia se levantó también, ofendida.

—Y luego dicen que una es la fría —murmuró—. Esta muchacha tiene un carácter… complicado.

Sonreí.

—Sí —respondí—. Y gracias a eso no me voy a doblar.

Me di la vuelta y caminé hacia la puerta.

Nadie me detuvo.

Ni siquiera Jimena, que me miraba con una mezcla de admiración y tristeza.

Al salir, me di cuenta de que me había dejado el flan de mi mamá en la mesa. Pensé por un segundo en regresarme por él.

Pero luego imaginé a Doña Patricia tirándolo al basurero por “demasiado dulce”.

Y entendí que había cosas que se dejaban atrás para no volver.

Después del portazo

Regresé a la Ciudad de México en un ADO que olía a aire acondicionado rancio y a papas fritas.

Emilio me llamó, me mandó mensajes, correos. Al principio intentó convencerme: “mis papás van a cambiar, te lo prometo”, “podemos renegociar el acuerdo”, “es solo un papel”.

Cuando vio que no respondía, se puso triste: “no puedo imaginar mi vida sin ti”, “dime qué tengo que hacer”.

Yo no sabía qué responderle.

No quería que dejara de ver a su familia por mí. Tampoco quería compartir la vida con gente que, desde el inicio, me había infantilizado.

Le pedí tiempo.

Me lo dio.

Una semana después, apareció en mi depa, con una maleta.

—¿Qué haces aquí? —pregunté.

—Lo que tengo que hacer —dijo—. Hablé con mis papás. Les dije que no iba a permitir que te trataran así. Que si el acuerdo era más importante que mi felicidad, entonces que se quedaran con su dinero.

Me quedé en silencio.

—Mi papá casi me corre —siguió—. Mi mamá lloró. Jimena se fue a fumar a la terraza. Fue un drama. Pero al final… me dijeron que era mi decisión. Que si me casaba contigo sin papeles, ellos ya no eran responsables de nada. Que me las arreglara.

Se encogió de hombros.

—Y aquí estoy —dijo—. Para arreglármelas contigo. Si quieres.

Lo miré.

En ese momento, tuve que ser brutalmente honesta conmigo misma.

¿Podía perdonar que no me hubiera defendido en el momento?

¿Podía aceptar una vida al lado de alguien que apenas empezaba a entender su privilegio?

¿Podía, sobre todo, entrara a una familia que había mostrado los colmillos tan pronto?

Respiré hondo.

—Emilio —dije—. Aprecio lo que hiciste. De verdad. No cualquiera le dice “no” a su apellido. Pero…

—Ahí viene el “pero” —murmuró, triste.

—Pero no quiero que nuestra historia empiece con un “pero” tan grande —continué—. No quiero que cada Navidad, cada comida, cada reunión, esté atravesada por “ella es la que nos quitó al niño”, “ella es la que no quiso firmar”. No quiero ser la bruja de tu cuento familiar.

Él se sentó en el sillón de mi sala, el mismo donde tantas veces habíamos visto series abrazados.

—¿Entonces…? —preguntó.

—Entonces —tragué saliva—, creo que lo mejor es que aquí terminemos.

Sus ojos se llenaron de lágrimas.

—Mariana…

—No es porque no te ame —dije rápido—. Si fuera por amor, ya estaríamos casados y con dos hijos. Es porque me amo también a mí. Y a la niña que fui, a la que le dijeron que nunca se dejara humillar por nadie con más dinero.

Hubo un silencio pesado.

—Eso es lo más valiente y lo más culero que me han dicho en la vida —dijo, al fin.

Sonreí entre lágrimas.

—Bienvenido al caos de estar con una mujer que se está aprendiendo a elegir —respondí.

Se levantó.

—¿Puedo… abrazarte? —preguntó.

Asentí.

Nos abrazamos largo, fuerte. No como pareja que promete volver, sino como dos personas que se agradecen mutuamente el intento.

—Ojalá un día podamos ver esto sin que duela tanto —dijo él.

—Ojalá un día puedas sentarte con tus papás a comer tacos de suadero en un puesto —respondí—. Sin miedo a embarrarte.

Se rio, llorando.

—Ojalá —dijo.

Tomó su maleta.

Salió.

Yo me quedé en mi depa, con el corazón hecho grumos, pero con algo nuevo: una paz rara, dolorosa, que solo llega cuando tomaste una decisión difícil y sabes, en el fondo, que era la correcta.

Epílogo: la familia que sí elegí

Pasaron meses.

Lloré. Mucho. Aguanté chistes de mis alumnos cuando vieron que ya no traía anillo. Respondí a mis tías cuando preguntaron “¿y el novio fresa?”. Me hice amiga de nuevas soledades.

Un día, mientras ayudaba a mi mamá en el puesto de quesadillas, Doña Tere, la vecina, se sentó a comer.

—¿Y qué pasó con el muchacho de coche? —preguntó, directo.

—Se fue, doña —respondí—. O lo dejé ir. No sé.

Ella dio una mordida a su quesadilla de hongos.

—¿Te quiso cambiar? —preguntó.

—Me quisieron poner precio —dije—. Y resulté más cara de lo que pensaban.

Rió.

—Bien, hija —dijo—. Mejor que el corazón se rompa una vez, a que lo estén pellizcando toda la vida.

Seguimos trabajando.

Empezaron a llegar más clientes, más chisme.

Un sábado, mientras yo servía salsas, un señor de barba, lentes y playera de “UNAM” se acercó al puesto.

—Buenas tardes —dijo—. ¿Nos da dos de flor de calabaza con queso, por favor?

Le serví.

Él se fijó en el libro que yo tenía abierto detrás del comal —“Pedro Páramo”.

—Buen libro —comentó.

—Sí —respondí—. Hay días que me identifico con Media Luna.

—Yo con los murmullos —dijo, sonriendo.

Empezamos a hablar.

Se llama Rafael, es sociólogo, trabaja en una ONG que defiende el derecho a la vivienda en colonias populares. Sus papás son de Iztapalapa, su abuela vendía tamales, su mayor lujo es un cafecito de especialidad los viernes. No tiene casa en Cuernavaca, pero sí muchas historias.

No es un príncipe azul.

Y eso me gusta.

Cuando le conté, tiempo después, lo de Emilio y sus papás, no me dijo “yo nunca haría eso”. Dijo:

—Yo también traigo mis cosas de clase, eh. No porque no tenga dinero soy automáticamente bueno. Pero sí sé que no quiero estar con alguien que cree que firmar papeles vale más que mirarse a los ojos.

—Yo tampoco —respondí.

Nos reímos.

Mis papás lo conocieron un domingo.

Mi papá le dio la mano y le dijo:

—Aquí no hay acuerdos prenupciales, joven. Aquí hay pozole y deudas compartidas.

Rafael rió.

—Estoy dispuesto a firmar por el pozole, don —contestó.

Nos sentamos todos a la mesa.

Sin manteles caros, sin copas de cristal, sin flanes despreciados.

Solo platos de peltre, cucharas raspadas y un silencio bonito: el de saber que, pase lo que pase, nadie está evaluando si mereces estar ahí por tu apellido.

A veces, en las noches, pienso en Emilio.

Me lo imagino en una cena familiar, con una nueva novia o sin ella, escuchando a sus papás hablar de inversiones. Me pregunto si todavía piensa en mí cuando pasa frente a un puesto de quesadillas.

Yo también pienso en él.

No con odio. No con resentimiento.

Con cariño y con la certeza de que nuestra historia terminó donde tenía que terminar.

Porque al final, “solo conocer a mis papás” no fue tan “solo”.

Fue un filtro.

Uno muy caro, muy doloroso, pero necesario.

Y gracias a ese filtro, hoy estoy aquí, sirviendo una quesadilla, leyendo un libro, riéndome con un hombre que no necesita que firme nada para saberse a la par.

Y, lo más importante, estoy en paz con la mujer que se levantó de esa mesa en Cuernavaca, con el flan abandonado y la dignidad intacta.

Esa mujer, hoy, me cae muy bien.

Pin

News

A los 63 años, Victoria Ruffo finalmente admitió lo que todos sospechábamos

Victoria Ruffo sorprende al admitir, a los 63 años, un secreto largamente comentado en los pasillos del espectáculo y deja…

Casada a los 34 años: el giro inesperado en la vida de Clarissa Molina que nadie vio venir

Clarissa Molina rompe el misterio: matrimonio discreto, embarazo inesperado y la confesión que confirma que el amor de su vida…

El trágico final de Ricky Montaner: la verdad que salió a la luz y nadie pudo detener

Ricky Montaner frente a la traición más dolorosa: señales ignoradas, sospechas silenciosas y una revelación que transformó su vida privada…

La verdad detrás del “fue una pesadilla”: el lado desconocido del matrimonio entre Araceli González y Fabián Mazzei

“De la historia de amor soñada al ‘fue una pesadilla’: lo que nadie sabía sobre la relación entre Araceli González…

Ana Patricia Gámez sorprende al público al confesar su nueva relación y planes de boda tras meses de discreción, una decisión personal que reordena su presente y cambia la conversación sobre su vida privada.

Ana Patricia Gámez sorprende al público al confesar su nueva relación y planes de boda tras meses de discreción, una…

Doña Cuquita sorprende al país a los 78 con una revelación serena y profunda: palabras guardadas por décadas salen a la luz y cambian la manera de entender una historia emblemática.

Doña Cuquita sorprende al país a los 78 con una revelación serena y profunda: palabras guardadas por décadas salen a…

End of content

No more pages to load