Mi hijo me subastó en su gala gritando “¡Un peso por mi mamá aburrida!”, todos se rieron… hasta que un desconocido levantó la mano y ofreció un millón de dólares por mí

Nunca pensé que la frase más humillante de mi vida empezaría con un chiste de mi propio hijo.

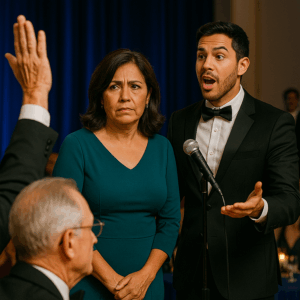

—“¡Un peso por mi mamá aburrida!” —dijo, riéndose al micrófono, mientras un salón entero de trajes caros y vestidos de noche soltaba carcajadas educadas.

Yo estaba ahí, al centro, con un vestido que me había prestado mi cuñada, maquillaje que no sabía usar bien y unos tacones que me estaban matando. Bajo las luces del hotel más caro de Reforma, en la gala anual de la fundación de mi hijo, me sentía como una pieza de utilería.

Hasta que un desconocido levantó la paleta y dijo, con voz tranquila:

—Ofrezco un millón de dólares.

Y entonces, todo lo que yo creía saber de mi hijo, de mí misma y de nuestra historia, empezó a tambalearse.

Me llamo Elena Morales, nací en Iztapalapa cuando todavía no existían los memes del “tenemos agua cada tercer día”. Fui secretaria en una notaría durante veinte años, madre soltera por decisión de otro, y fanática de las telenovelas donde las pobres terminan ricas, aunque en la vida real nunca me tocó el capítulo del helicóptero.

Mi hijo se llama Leonardo.

“Leo”, para todo el mundo.

Para mí, a veces todavía “mi niño”, aunque mida casi uno noventa, use trajes italianos y salga en revistas de negocios.

Cuando yo tenía dieciocho años, me embaracé de él. El papá, un noviecito de la prepa con apellido compuesto, desapareció en cuanto vio las dos rayitas. Mi mamá quiso que lo abortara. Yo, con la necedad de las adolescentes, dije que no, que ese bebé era “lo único mío”.

No tenía idea de lo que implicaba.

Trabajé de lo que saliera, me salí de la prepa, me metí a la nocturna. Mi mamá, con toda su dureza, terminó ayudándome a cuidar a Leo. No por mí, sino por él, porque “los niños no tienen la culpa de tener padres pendejos”.

Crecimos juntos, literal.

Leo me vio llorar por no llegar a fin de mes, me vio estudiar contabilidad en un libro viejísimo, me vio tomar dos camiones para llegar a la notaría donde don Ernesto, el patrón, me enseñó a usar la máquina de escribir primero, la computadora después.

Yo lo vi aprender a leer con anuncios de la micro, lo vi sacar diez en matemáticas, lo vi vender chocolates en la primaria “para ayudar a mi mamá”. Lo vi prometerme que yo nunca más iba a tener que preocuparte por el dinero.

—Yo te voy a sacar de trabajar, ma —dijo, a los doce años, serio—. Vas a ver.

Lo dije muchas veces, en tantos contextos, que ya parece panfleto, pero siempre lo repito: el hijo que yo crié no era malo.

Ambicioso, sí. Orgulloso, también. Resentido con su papá ausente, claro. Pero también era generoso, cariñoso, un niño que me daba la mitad del lonche de vez en cuando porque “a ti te gusta más la milanesa, ma”.

El problema es que un día dejó de ser solo el niño de la milanesa y se convirtió en “el señor Leonardo Morales, fundador y director de Fundación FuturoMX”.

Y ese título empezó a comerse al hijo.

Leo fue de los pocos de su prepa pública en Iztapalapa que entraron a la UNAM a estudiar Administración. Le alcanzó el promedio para una beca. Luego otra, luego un intercambio a Canadá que pudo haber pagado con su esfuerzo… pero que terminó pagando, sin saberlo, la notaría donde yo trabajaba, porque don Ernesto decidió adelantarle “un dinerito” a cuenta de mi liquidación futura.

—Vale la pena, Elena —me dijo, en su oficina llena de libros—. Es un muchacho listo. No le cortes las alas.

Yo lloré de agradecimiento.

Leo se fue a Canadá con una chamarra prestada y un inglés medio chueco. Regresó con la chamarra más gastada y el inglés perfecto. Y con una idea fija en la cabeza: “Voy a cambiar la educación en México”.

Al principio eran discursos de estudiante: que si las brechas, que si los pobres no tienen acceso, que si él sabía lo que era estudiar con zapatos rotos. Yo, orgullosa, lo escuchaba y lo veía como un mini AMLO pero sin el resentimiento de Tabasco.

Después vino el primer trabajo en una consultora. Luego, el segundo. Luego, la renuncia dramática para “hacer lo mío”. Yo me quería morir del susto.

—¿Y el seguro, Leo? —pregunté—. ¿La caja? ¿La estabilidad?

—Ya no estás en los ochenta, ma —respondió, sonriendo—. La estabilidad no existe. Si me voy a romper la madre por algo, que sea por lo mío, no por hacer rico a otro.

Lo vi, con veintiséis años, montando su oficina en un coworking de la Roma, pidiendo café fiado y trabajando hasta las dos de la mañana. Al mismo tiempo, lo vi abriendo cursos gratuitos de inglés en la colonia, buscando donativos de amigos, presentando proyectos en todos lados.

—Fundación FuturoMX —dijo, un día—. Así se va a llamar. Vamos a dar becas a morros que vengan de colonias como la nuestra, pero que tengan talento. Vamos a conectar con universidades. Vamos a hacer mentorías.

Yo pensaba “Ese es mi hijo” y sentía el pecho brincar.

Y, de alguna forma, todo funcionó.

El primer donativo grande llegó de una empresa de telecomunicaciones. El segundo, de un político queriendo limpiar su imagen. El tercero, de un millonario “silencioso” que nunca daba la cara, pero siempre firmaba los cheques desde un fondo en Estados Unidos.

En cinco años, Leo pasó de subir fotos en el micro a subir fotos en aviones, en conferencias, en reuniones con gente que usaba corbatas carísimas. Salía en revistas tipo Entrepreneur, daba TED Talks, lo invitaban a foros.

Y, por supuesto, empezó a organizar galas.

—Es lo que se usa, ma —me dijo—. La gala es donde se juntan los donantes, donde se subastan cosas, se anuncia cuánto se recaudó. Es show, sí. Pero funciona. Mientras más show, más dinero. Mientras más dinero, más becas.

Yo veía esas fotos de galas en Televisa y pensaba que eran solo para ricos. Ahora mi hijo me estaba diciendo que él iba a hacer la suya.

—¿Y yo? —pregunté, medio broma, medio en serio—. ¿También me vas a subastar?

Leo se rió.

—Tú vas a ser mi invitada de honor —dijo—. La mamá que se partió el lomo para que yo llegara aquí. “De Iztapalapa a Polanco”, como dice el meme.

Yo le pegué suavemente en el brazo.

—No andes diciendo de dónde soy —lo regañé—. Luego se espantan.

—Al revés, ma —respondió, confiado—. Eso vende. La historia vende.

Ahí debí haber empezado a sospechar.

La primera gala de la Fundación fue en un salón chiquito en Coyoacán. Nada ostentoso: mesas redondas, manteles blancos, arreglos de flores sencillos. Los donantes eran más bien amigos y familiares. Yo me puse mi mejor vestido, uno que compré en Suburbia en rebaja. El ambiente fue bonito, emotivo, con videos de los becados, lágrimas, aplausos.

Nadie me subastó.

La segunda gala, al año siguiente, fue en un hotel de Reforma. Ya había más dinero, más empresas, más políticos. Todo un poco más grande. Yo me sentí un poco más chica.

Empezó a aparecer una brecha que no sabía cómo nombrar: Leo ahora tenía dos discursos. Uno para el escenario, la prensa y los donantes; otro para mí, la de siempre. A veces se le mezclaban.

—Tienes que entender, ma —me dijo una vez, cuando le reclamé porque llevaba dos semanas sin ir a verme—. Esto ya no es un hobby. Es una organización seria. Tengo que jugar en las grandes ligas. Si me ven chambón, no me van a tomar en serio.

—¿Y yo dónde quedo? —pregunté.

—Tú siempre estás —respondió, automático, mirando el celular—. Pero también tengo que estar ahí afuera.

Yo, que toda la vida había esperado por hombres que no llegaban (mi papá, el papá de Leo, novios varios), me encontré ahora esperando al hombre que yo misma había criado.

No voy a mentir: dolía.

Pero también me sentía orgullosa.

Y esas dos cosas pueden convivir, aunque a veces se muerdan entre ellas.

La tercera gala fue la del millón.

Pero antes de llegar ahí, hay que hablar de la pelea.

Un mes antes de la gala, Leo fue a mi depa en la nueva Santa María la Ribera —donde me había mudado gracias a que él me pagó el enganche, detalle que sacaba a relucir cada vez que discutíamos algo— con una invitación impresa.

—Mira, ma —me la puso en la mesa—. Este año la gala va a estar brutal. Vienen artistas, políticos, el dueño de Tele… ya sabes quién. Hasta uno de los Slim probable. Va a estar cabrón.

La invitación era una cosa elegante: papel grueso, tipografía bonita, logo de FuturoMX en dorado.

—Código de vestimenta: etiqueta —leí—. Ay, hijo, yo solo tengo uno de Suburbia.

—Te compro uno —dijo, como si nada—. Vamos a ir a Perisur el sábado. Te voy a arreglar como reina. Te lo mereces.

Sonaba bonito.

Hasta que dije lo que tenía que decir.

—¿Y puedo llevar a alguien? —pregunté.

Leo sonrió.

—Claro —dijo—. ¿Invitaste a alguien? ¿Algún señor? ¿Algún compañero de zumba?

Sus bromas sobre mi vida amorosa inexistente eran frecuentes.

—No —respondí—. Quiero llevar a mi hermana. A mi hermana Carmen. Ya sabes que siempre me ayuda, que fue como otra mamá para ti. Me gustaría que estuviera ahí, verte, celebrar.

La sonrisa de Leo se desdibujó.

—Ma… —dijo, con ese tono de “ya viene regaño”—. Es que el tema con las invitaciones es que son contadas. Cada lugar cuesta. Tengo a los donantes, a los socios, a la prensa… No puedo abrirlo así nada más. No es quince años.

—¿Y mi hermana qué es? —repliqué, ofendida—. ¿No es familia? ¿No estuvo ahí cuando te enfermabas, cuando yo no tenía con quién dejarte y ella faltaba a su chamba para cuidarte?

—Sí, ma —dijo—. Pero esto no es una reunión familiar. Es un evento de recaudación. Tiene un objetivo. Carmen se va a aburrir.

—Yo también me aburro con algunos de tus discursos y no por eso dejo de ir —disparé.

Se rió, pero no de buena gana.

—Ma, entiende —insistió—. No puedo meter a todo mundo. Cada mesa son cien mil pesos. No te estoy diciendo que no la quiera invitar porque me dé pena. Es logística.

—A mí sí me da pena —dije—. Me da pena decirle a mi hermana, la que siempre ha estado, que “no hay lugar”. ¿Sabes cuántas veces me dijo esa frase la gente rica? ¿Cuántas veces me cerraron puertas en la cara? ¿Cuántas veces vi letreros invisibles de “no hay lugar para ti aquí”? ¿Quieres que yo se lo diga ahora a mi propia sangre?

Se hizo un silencio pesado.

Leo resopló.

—Ma —dijo, más suave—. No me chantajees, por favor. Te estoy invitando a ser parte de algo grande. Tú vas a estar en la mesa principal. ¿Te acuerdas cuando soñabas con entrar a un hotel cinco estrellas aunque fuera a ver los baños? Pues ahora vas a estar en el salón principal, con los de la tele, con los empresarios. Tú. La secretaria de don Ernesto. Eso es un logro. No lo ensucies con drama.

—¿“Ensuciar”? —me dolió—. ¿Así ves mis emociones? ¿Como basura?

—No dije eso —se pasó la mano por el cabello—. Ay, ma… siempre sacas todo de contexto.

—Y tú siempre minimizas todo —repliqué—. Quieres cambiar el mundo pero no puedes hacerle un lugarcito a tu tía Carmen en una mesa.

La discusión escaló, como escalan siempre las discusiones acumuladas: sacamos reclamos viejos, nos dijimos frases crueles que no correspondían solo a ese momento.

—Siempre quieres decidir quién pertenece y quién no —le dije—. Como tu papá. Igualito.

Su cara se endureció.

—No me compares con ese cabrón —escupió—. Yo al menos me quedé.

—Físicamente —musité.

Me vio como si lo hubiera apuñalado.

Tomó las llaves.

—Sabes qué —dijo—. Si tanto problema es la invitación, mejor ni vengas. Así me ahorro un drama enfrente de los donantes.

Y se fue, azotando la puerta.

Me quedé sentada, mirando la invitación dorada, con la mano temblando.

No era la primera vez que nos peleábamos. Pero algo en esa frase —“mejor ni vengas”— me pegó como pocas.

No fui a Perisur ese sábado.

Pensé en no ir a la gala.

Pero una parte de mí, testaruda, dijo “No le voy a regalar el gusto de mi ausencia”.

Y otra parte, culpable, susurró “También te dolería no verlo en su noche importante”.

Así que se me ocurrió una solución que no fue la mejor, pero fue la que encontré: decirle a Carmen que tenía otro compromiso.

—Ay, hermana —dijo ella, por teléfono, cuando le conté a medias—. Ni te preocupes. Yo aquí tengo mi pozole, mis buñuelos, mis vecinos. Tú ve y disfruta. Tómate fotos. Luego me las enseñas.

Sentí que me tragaba un trapo.

No le dije que, en realidad, no la había podido invitar.

Que mi hijo, al que ella cambió pañales, ahora decidía quién era digno de su alfombra roja.

Esa mentira se clavó en mí como astilla.

Todavía estaba ahí cuando me puse el vestido prestado, cuando me subí al Uber rumbo al hotel, cuando entré al salón lleno de luces, música de saxofón y gente bonita.

Y se hizo más grande cuando, al llegar a la mesa principal, vi mi nombre en una tarjetita: “Sra. Elena Morales, madre del fundador”.

Solo el mío.

Ni rastro de “+1”.

La gala fue una mezcla de orgullo, incomodidad y ganas de huir.

Me presentaron a gente que solo veía en la tele. Políticos con sonrisa de plástico. Artistas con mejillas que no se movían al hablar. Empresarios con anillos grandes. Todos muy amables, eso sí, porque “la mamá del fundador” siempre da lástima y ganas de aplaudir.

—¡Qué historia, señora! —decía una señora rubia, dueña de no sé qué cadena de spas—. De Iztapalapa a aquí. Usted es la verdadera heroína.

Yo sonreía, decía “gracias”, apretaba la servilleta.

Leo, en el escenario, dirigía todo como maestro de ceremonias. Sabía dónde ver, dónde sonreír, cuándo poner voz ronca, cuándo hacer pausas. Yo lo miraba con una mezcla de asombro y extrañeza. Era mi hijo, sí. Pero también era otra persona. Una versión suya que yo no terminaba de conocer.

La cena pasó entre discursos, videos de becados llorando, ovaciones. Todo bien. Todo bajo control.

Hasta que llegó la parte de la subasta.

—Y ahora —dijo Leo, con ese entusiasmo entrenado—, viene la parte más divertida de la noche: nuestra subasta anual. ¡Prepárense para levantar la paleta por una buena causa!

Los asistentes aplaudieron.

Yo, que jamás había estado en una subasta, no sabía bien cómo funcionaba. Pensé que iban a subastar cuadros, viajes, cenas con famosos.

Y sí.

El primer “lote” fue una pintura donada por un artista famoso. Se la llevó un señor que había estado toda la noche presumiendo su whisky de veinte mil pesos.

El segundo, una cena privada con una actriz de moda. Un donante anónimo ofreció una cantidad obscena.

Yo veía, entre fascinada y asqueada, cómo se iba moviendo el dinero.

Luego, Leo sonrió de una forma que reconocí: era su sonrisa de cuando planeaba una travesura.

—Y ahora —dijo—, vamos a subastar algo invaluable. Un pedacito de mi historia personal. El origen de todo lo que ven aquí. Mi… mamá.

Hubo risas.

Yo me quedé fría.

—Hombre —intervino el conductor del evento, tratando de seguirle el juego—, ¿cómo que vas a subastar a tu mamá, Leonardo?

Leo me miró, desde el escenario, con complicidad.

—No se preocupen, no se la van a llevar a su casa —bromeó—. Lo que subastamos es una comida con ella. Un almuerzo, una comida, un cafecito. Yo siempre digo que si alguien quisiera entender realmente por qué nació FuturoMX, tendría que sentarse con Elena Morales, la mujer que me crió, que sacó adelante a una familia con un sueldo de secretaria y que me enseñó el valor del esfuerzo.

La cámara, esa cabrona implacable, me enfocó.

Me vi en la pantalla gigante: mi cara nerviosa, mis manos apretadas, el vestido que no era mío.

La gente volteó a verme, aplaudiendo.

—Así que —continuó Leo—, ¿quién da la primera oferta por una comida con mi mamá? Les advierto que es medio estricta, eh. Nada de andar tomando fotos de la comida para Instagram antes de probarla. Ya la conocen: mi mamá la aburrida.

Risas.

Risas sinceras, risas incómodas, risas de compromiso.

Y ahí, en ese instante, mientras todo el salón se reía, yo sentí que algo en mi pecho se rompía.

“Mi mamá la aburrida.”

La frase no fue un chiste casual. Era el eco de algo que Leo había estado repitiendo en distintos tonos desde que entró a su nuevo mundo.

“Ma, no seas ridícula.”

“Ma, no seas intensa.”

“Ma, ya nadie hace eso.”

“Ma, tú qué sabes de esos temas.”

“Ma, tú no entiendes.”

Aburrida.

Vieja.

Fuera de lugar.

Y ahora, el chiste era público.

Yo sonreí forzada, como buena mexicana que aguanta para no hacer “oso”.

Leo parecía no darse cuenta del filo de sus palabras.

—¿Quién da más? —insistió—. Ojo, que la señora cocina rico, eh. Sus frijoles con nopales son patrimonio.

—Un peso —se escuchó una voz masculina, jocosa, desde la mesa de unos chavos ricos.

Más risas.

—¡Un peso por mi mamá! —repitió Leo, riendo también—. Esa sí es una ganga. ¿Quién da más?

Sentí un nudo en la garganta.

Un peso.

Mi valor simbólico, reducido a una moneda que a lo mejor ni encuentran en sus carteras.

Estuve a punto de pararme y decir “Bájenme de aquí. No soy tu show”.

No lo hice.

Porque antes de que pudiera mover una pierna, se escuchó otra voz.

Serena.

Firme.

Muy clara, aunque no gritó.

—Un millón de dólares.

El salón se quedó en silencio.

Parecía que alguien había apagado la música.

Todas las cabezas giraron hacia la mesa de donde había salido la oferta.

Yo también.

Ahí estaba él.

Un hombre de unos cincuenta y tantos, moreno claro, pelo entrecano perfectamente peinado, traje oscuro sin pretensiones, sin corbata. No tenía nada de los millonarios ostentosos de las otras mesas. Pero algo en su presencia era… contundente.

Levantaba la paleta con calma, como si estuviera pidiendo otra botella de vino.

Leo se quedó con la boca abierta.

—¿Perdón? —dijo, desconcertado—. ¿Cuánto dijo?

El hombre sonrió, apenas.

—Un millón de dólares —repitió—. O su equivalente en pesos, si quieren pasar el susto. Eso sí, condicionado a que el total sea para las becas, no para pagar el salón, ni los canapés, ni el whisky. Ese gasto corre por su cuenta, muchacho.

Algunas personas rieron, nerviosas.

Otras murmuraron cuantidades.

Me faltaba aire.

El conductor del evento tartamudeó.

—E… esto… es… inédito —balbuceó—. Señor, eh… ¿podría… identificarse?

El hombre se levantó, con calma.

—Me llamo Roberto Aguilar —dijo—. No suelo presentarme en público en estas cosas. Prefiero que mi contador y mis abogados se encarguen. Pero hoy… hoy sentí ganas de levantar la mano.

Hubo murmullo en el salón. Algunos se volteaban a preguntar “¿Quién es?”. Otros susurraban apellidos.

Yo no había escuchado ese nombre en mi vida.

Leo seguía pasmado.

—¿Está… seguro? —preguntó—. O sea… ¿un millón? ¿Por una comida con… mi mamá?

El hombre miró hacia la pantalla, donde mi cara seguía proyectada.

Y luego, mirándome a mí directamente, dijo:

—Nadie debería empezar una subasta diciendo “un peso por mi mamá aburrida”. Ni siquiera como chiste. O precisamente por eso.

El comentario cayó como cubetada de agua helada.

Leo se tensó.

—Fue una broma —trató de reír—. Mi mamá sabe que la adoro. Tenemos esa confianza.

Roberto alzó las cejas, escéptico.

—A lo mejor usted la adora —admitió—. Pero lo que le mostró al mundo hoy es otra cosa. Y como alguien que… —hizo una pausa—, que conoce bien lo que es crecer con una madre que se parte el lomo y luego verla minimizada por los “nuevos ricos”, me dio coraje.

El salón entero contenía la respiración.

Yo sentía que me habían puesto en medio de un escenario sin pedirlo.

—Mire, muchacho —continuó él, dirigiéndose a Leo pero sin apartar los ojos de mí—. Usted ha hecho algo extraordinario. Lo felicito. No cualquiera arma una fundación así, con el origen que usted tuvo. Eso merece respeto. Pero nadie se hace grande solo. Y eso… usted se lo olvidó mencionar en su speech.

Leo abrió la boca.

La cerró.

Creo que fue la primera vez en años que se quedó sin palabras.

Roberto bajó la paleta.

—Mi oferta sigue en pie —dijo—. Un millón de dólares. Y el compromiso de duplicar esa cantidad en cinco años si la fundación demuestra transparencia en sus cuentas y resultados tangibles en las becas. A cambio, pido una comida con la señora Elena. Eso sí: en el lugar que ella elija, el día que ella elija. Y sin cámaras.

El salón estalló en aplausos.

Unos sinceros, otros oportunistas, otros por pura inercia.

Yo me quedé clavada en mi silla, sintiendo que me hervía la cara.

No solo por el dinero —que me parecía surrealista—, sino porque ese hombre, a quien nunca había visto, había dicho en voz alta algo que yo jamás me había atrevido a confrontar a Leo con tanta claridad.

Leo apretó el micrófono.

—Señor Aguilar —dijo, volviendo a su tono profesional—. No sé qué decir. Es… es una locura lo que ofrece. Una locura que puede cambiar la vida de cientos de jóvenes. Si está de verdad comprometido, la fundación está más que agradecida. Y mi mamá… —me miró, por fin—, mi mamá seguro estará encantada de comer con usted. Aunque es medio especial con la comida.

Intentó hacer chiste, pero la risa no le salió tan natural.

Roberto sonrió.

—Yo también soy medio especial —dijo—. Tal vez por eso nos vamos a llevar bien.

El conductor, con la experiencia que da conducir reality shows, retomó el hilo.

—Pues entonces ¡cerramos la subasta! —anunció—. ¡Por primera vez en la historia de FuturoMX, se subasta una comida en… un millón de dólares!

El aplauso esta vez fue ensordecedor.

Los flashes se dirigieron a Leo, a Roberto, a las caras eufóricas de los donantes.

Alguien me abrazó, me dijo “eres millonaria sin saberlo”.

Yo sonreí, un poco mareada.

Pero por dentro, sentía más vértigo que alegría.

Porque sabía que, después de esa gala, nada iba a ser igual.

Ni para la fundación.

Ni para mi hijo.

Ni para mí.

En cuanto el evento terminó, en cuanto las luces bajaron y la música de saxofón se convirtió en reguetón para la “after party”, yo me escabullí al baño.

Necesitaba verme en el espejo.

Ver quién era esa “mamá aburrida” por la que acababan de ofrecer un millón de dólares.

El reflejo devolvió una mujer que no era la que yo veía en el Metro: el maquillaje de la cuñada hacía milagros, el vestido prestado me quedaba mejor de lo que pensé, el pelo peinado hacia un lado me quitaba años.

Pero los ojos eran los mismos. Cansados, con patas de gallo, con historias.

Alguien tocó la puerta.

—¿Ma? —la voz de Leo, detrás—. ¿Puedo entrar?

—Estoy en el baño de mujeres —respondí.

—No hay nadie —dijo—. Déjame entrar tantito.

Abrí.

Leo entró, cerró la puerta, se recargó en el lavamanos.

Tenía la corbata aflojada, el nudo deshecho, el rostro pálido.

—¿Estás bien? —le pregunté.

Rió, sin humor.

—No lo sé —confesó—. Creo que acaban de darme la donación más grande de mi vida y la cachetada moral más fuerte también.

Nos quedamos un momento en silencio.

—¿Estás enojada conmigo? —preguntó, al fin.

Lo miré.

—¿Tú qué crees? —respondí.

Se pasó la mano por el cabello.

—Ma… —empezó—. Lo del “peso” fue una pendejada. Lo sé. En mi cabeza sonaba chistoso. Tú y yo siempre nos tiramos carrilla. Pensé que… no sé, que lo ibas a tomar igual. Pero verlo proyectado, escucharlo con la voz de ese cabrón… —sonrió, nervioso—. Perdón. De ese señor Aguilar. Me cayó el veinte de cómo sonaba.

—Nadie te obligó a decirlo —señalé.

—Lo sé —levantó las manos—. Me emocioné. Me subí al escenario, vi a toda esa gente, me sentí… no sé, conductor de programa. Y se me salió. Como se me han salido otras cosas. Como cuando te dije que “ensuciabas” todo con drama. O como cuando le dije a Carmen que no la podía invitar porque… porque… —se detuvo en seco.

Lo miré, sorprendida.

—¿Qué? —pregunté.

—Porque sí se lo dije —confesó, bajando la vista—. El otro día fui a verla. Le llevé despensa. Quise aprovechar para explicarle lo de la gala. Le dije que no la podía invitar, que los lugares eran limitados. Que no quería que se sintiera mal, pero… que… que era un evento “de otro nivel”. Que tal vez no se sentiría cómoda. Palabras muy pendejas, muy mías.

Sentí un nudo en la garganta.

—¿Y qué te dijo? —logré decir.

Sonrió, con tristeza.

—Me dijo: “Ay, mi’jo, ni te preocupes. Yo no soy de esos lugares. Yo estoy orgullosa de verte ahí aunque sea en la tele”. Y luego me sirvió café. Y me hizo huevos con salchicha, como cuando era niño y tú no estabas porque estabas trabajando.

Yo tragué saliva.

—Eres… —busqué la palabra—. Eres un malagradecido.

Asintió, sin defenderse.

—Sí —admitió—. A veces sí. A veces me olvido de que, mientras yo estoy acá, dando discursos sobre “los chavos de barrio”, hay gente concreta, con nombre y apellido, que me cargó cuando estaba chiquito. Y que ahora convierto en… anécdota. En “insight”. En “storytelling”.

Se limpió la cara con las manos.

—Cuando ese señor dijo lo del millón —siguió—, lo primero que pensé fue: “No es real. Está jugando conmigo”. Luego, cuando vi cómo te miraba, cómo no quería salir en la foto, cómo puso condiciones, me cayó el veinte de quién era el verdadero protagonista: no yo, no la fundación, no el glamour. Eras tú. Y no porque valieras “un millón de dólares”, sino porque vales lo que siempre has valido: todo.

Me apoyé en el lavabo.

—¿Sabes qué fue lo que más me dolió? —le dije—. No fue la broma del peso. Fue darme cuenta de que, en tu cabeza, “subastar” una comida conmigo era un show. Que yo era otro objeto, otra pintura, otro “lote”. Que tu mamá, la que te enseñó a amarrar agujetas, ahora era parte del catálogo.

Se le llenaron los ojos de lágrimas.

—No sabes cuánto me duele oír eso —murmuró.

—¿Y tú crees que no me duele sentirlo? —repliqué.

Nos miramos, con esa mezcla de amor y coraje que solo se da entre familia.

Leo dio un paso hacia mí.

—Ma —dijo—. No sé si decirte “perdón” sea suficiente. Ni siquiera sé cómo reparar esto. Pero quiero intentarlo. No solo por ti. Por mí. Porque el güey que estaba en el escenario hoy… no quiero que sea el que gane. Quiero que el Leo que un día vendió chocolates en la primaria para ayudar a su mamá también tenga voz aquí, no solo el cabrón de los trajes.

Solté una carcajada, a pesar del momento.

—Ya empezaste a hablar como tus amigos de la Roma —le dije—. “El cabrón de los trajes”.

Sonrió.

—Por lo menos no dije “deconstruirme” —bromeó.

Nos reímos los dos, aflojando un poco.

—¿Qué vas a hacer con lo del millón? —pregunté, volviendo al tema práctico—. ¿De verdad es real?¿No crees que fue puro show?

—Ya hablé con Finanzas —respondió—. El señor Aguilar no habla en falso. Es socio de un fondo internacional. Ya depositaron la primera parte en la cuenta de la fundación, en dólares. La condición está por escrito. Y la otra condición también: la comida contigo. Sin cámaras. Sin prensa.

Suspiró.

—Voy a tener que aprender a hacer bien las cosas —añadió—. Hoy más que nunca. Porque ese dinero no solo me compromete con los becados. Me compromete contigo. Con demostrar que valgo cada peso que tú invertiste en mí desde que nací.

—Eso ya me lo demostraste de otras maneras —dije—. Aunque hoy te odie un poquito.

Sonrió.

—Lo merezco —aceptó—. Pero… ¿me odias lo suficiente como para no ir a la comida con el señor Aguilar? Porque… yo creo que… podría ser importante. No solo para la fundación. Para ti.

Lo pensé.

Había algo en ese hombre que me daba curiosidad. Un reconocimiento casi inmediato, como cuando dos personas han caminado por los mismos barrios.

—Iré —dije—. Pero bajo mis condiciones.

—Las que tú quieras —aseguró—. Esta vez sí.

—Primero —enumeré—, va a ser en casa de Carmen. O en la mía. O en algún lugar donde yo no tenga que fingir que no sé usar diez cubiertos. Segundo, quiero que venga Carmen. Y Rodrigo. Y si quiere, hasta doña Lupita la de la tienda. Tercero, no quiero retoques en las fotos. Si alguien toma fotos, que salgan mis arrugas. No me avergüenzan.

Leo rió.

—Eres la única que podría pedir que le respeten las arrugas —dijo—. La mayoría quiere que se las borren.

—Yo no —respondí—. Me las gané a pulso.

Se acercó y me abrazó.

—Te amo, ma —murmuró—. A veces se me olvida decirlo. Pero… te amo.

Lo abracé también.

—Yo también te amo, pendejo —susurré—. Aunque a veces quisiera subastarte a ti por un peso.

Nos reímos, más tranquilos.

Cuando salimos del baño, el reguetón seguía sonando. La gente seguía bailando, bebiendo, felicitando. Unos cuantos se acercaron a decirme “¡wow, señora, qué subasta!”. Yo sonreí, agradecí, sin entrar en detalles.

Vi al señor Aguilar, desde lejos, hablando con unos socios, serio.

Él también me vio.

Nos hicimos un gesto leve de cabeza.

Mi hijo, al lado, respiró hondo.

—Vamos a tener mucho trabajo —dijo—. En la fundación. En la familia. En nosotros. Pero… creo que vale la pena.

—Te vas a arrepentir de mi lista de condiciones —le advertí.

—Me he arrepentido de cosas peores —contestó, sonriendo.

La comida con el señor Aguilar fue en casa de Carmen.

Porque ella, cuando se enteró de todo, armó un drama… pero no conmigo.

—¿Cómo que no me invitaste a tu gala, pendejo? —le dijo a Leo, jalándole la oreja—. Yo te cambié el pañal con diarrea, muchacho. ¿Y ahora te crees mucho? Una gala no es nada. Tu mamá y yo hicimos gala diario para que comieras.

Leo aguantó la regañada con humildad. Yo, en la esquina, me reía.

—Por eso la quería aquí —murmu

ció—. Para esto.

La mesa de Carmen tenía mantel de hule, platos desparejados, sopa de pasta, bistec con papas, agua de limón con harto azúcar. Nada de fina, pero llena.

El señor Aguilar llegó solo, con un pastel de tres leches en las manos.

—Es lo que siempre traía mi mamá cuando había visita —dijo, entrando—. Me pareció adecuado.

Su historia, la suya, la contó entre sorbo y sorbo.

Hijo de una empleada doméstica en Las Lomas. Padre desconocido. Creció en cuarto de azotea, viendo las fiestas de los ricos desde la ventana. Una señora “buena” le pagó una beca, no por bondad, sino para presumir en el club. Él aprovechó. Estudió, trabajó, se fue a Estados Unidos, hizo fortuna en tecnología.

—Un día regresé a buscar a mi mamá —contó—. La encontré cansada, enferma, todavía limpiando casas. No había cambiado mucho. Yo sí. Le compré una casa. Quise llenar los huecos con dinero. Nunca lo logré del todo. Murió preguntándome si “se había portado bien”. Como si su valor dependiera de cómo la juzgaban los demás.

Se le quebró tantito la voz.

—Por eso, cuando vi lo de la subasta —me miró—. No lo pensé mucho. No lo hice por caridad. Lo hice… por rabia. Y por respeto.

Nos quedamos callados.

Yo sentía una extraña mezcla de gratitud y tristeza.

—Yo no sé qué hacer con tanto dinero —confesé, honesta—. Ni siquiera es mío. Pero sí sé qué hacer con la oportunidad de decirle a mi hijo lo que nunca le dije a tiempo: que yo no soy aburrida. Que mi vida no empezó cuando él salió en la revista. Que antes de ser “la mamá del fundador”, fui Elena, la que se subía a la micro a las cinco de la mañana, la que se quedó sola, la que tuvo miedo, la que se rió con poco.

Leo me escuchaba, atento.

—Y también —seguí—. Quería decirle que, aunque a veces se le subió, aunque a veces se le olvidó de dónde viene, su corazón… su corazón sigue siendo el del niño que me decía “ma, te prometo que un día no vas a tener que trabajar”. El problema es que me sacó de la notaría para meterme a su show sin preguntarme.

Mi hijo sonrió triste.

—Ya no va a ser así —prometió—. Si voy a hablar de ti en mis discursos, va a ser con respeto. Y si no puedo, mejor no hablo.

Carmen le dio un zape cariñoso.

—Más te vale, cabrón —dijo—. Porque si no, te subasto yo en la lona del mercado, y a ver si te dan más de un peso.

Todos nos reímos.

Roberto levantó su vaso de agua de limón.

—Propongo un brindis —dijo—. Por las mujeres que nos hicieron, por los hijos que todavía pueden aprender, y por la posibilidad de que la próxima gala empiece con otra frase. No “un peso por mi mamá aburrida”, sino… “no hay dinero que alcance para pagar lo que hizo por mí, pero aquí estamos, intentando honrarlo”.

Chocamos los vasos.

Leo se inclinó hacia mí.

—¿Sabes, ma? —susurró—. Creo que el millón de dólares no fue el precio. Fue la multa.

Solté una carcajada.

—Pues ojalá que no te alcance para pagar la próxima vez —le dije—. Para que no se te olvide.

La siguiente gala de FuturoMX, un año después, fue más sobria.

No porque hubiera menos dinero, sino porque había más conciencia.

Leo no subastó personas.

Subastó horas de mentoría con becados, visitas a las comunidades donde la fundación trabajaba, nombres de aulas en honor a mujeres como Carmen, como mi mamá, como doña Lupita de la tienda.

Cuando subió al escenario, empezó su discurso diciendo:

—Hoy estoy aquí gracias a muchas manos. Algunas se ven, otras no. Esta fundación, que tanto presumo, empezó en una cocina donde se cocían frijoles, se hacía la tarea y se lloraba cuando no alcanzaba para la colegiatura. Esa cocina era la de mi mamá, Elena, y de mi tía Carmen. Ellas son el verdadero capital semilla de FuturoMX.

La cámara nos enfocó.

Yo ya no me encogí en la silla.

En vez de eso, levanté la mano y saludé.

No como “la mamá aburrida”.

Sino como la mujer que había sido, era y seguiría siendo.

La que se aburrió, sí, muchas veces, limpiando, archivando, esperando.

Pero que ahora sabía que, aunque el mundo te quiera subastar, una siempre puede decidir su propio precio.

Pin

News

Una confesión inventada que sacudió las redes: Alejandra Guzmán y la historia que nadie esperaba imaginar

Ficción que enciende la conversación digital: una confesión imaginada de Alejandra Guzmán plantea un embarazo inesperado y deja pistas inquietantes…

Una confesión imaginada que dejó a muchos sin aliento: Hugo Sánchez y la historia que cambia la forma de mirarlo

Cuando el ídolo habla desde la ficción: una confesión imaginada de Hugo Sánchez revela matices desconocidos de su relación matrimonial…

Una confesión inventada sacude al mundo del espectáculo: Ana Patricia Gámez y la historia que nadie esperaba leer

Silencios, miradas y una verdad narrada desde la ficción: Ana Patricia Gámez protagoniza una confesión imaginada que despierta curiosidad al…

“Ahora puedo ser sincero”: cuando una confesión imaginada cambia la forma de mirar a Javier Ceriani

Una confesión ficticia que nadie esperaba: Javier Ceriani rompe el relato público de su relación y deja pistas inquietantes que…

La confesión que no existió… pero que millones creyeron escuchar

Lo que nunca se dijo frente a las cámaras: la versión imaginada que sacudió foros, dividió opiniones y despertó preguntas…

La “Idea Insana” de un Cocinero que Salvó a 4.200 Hombres de los U-Boats Cuando Nadie Más Pensó que la Cocina Podía Ganar una Batalla

La “Idea Insana” de un Cocinero que Salvó a 4.200 Hombres de los U-Boats Cuando Nadie Más Pensó que la…

End of content

No more pages to load