En La Cena De Bienvenida, Una Anciana Me Susurró Que Corriera Con Mi Hijo O Sería El Sacrificio De La Noche

Nunca había tenido miedo de las abuelas.

Crecí rodeada de ellas: mi abuela paterna en Puebla, siempre con olor a canela y pan dulce; mi abuela materna en Iztapalapa, con sus santos llenos de listones y sus historias de espantos para que no saliéramos de noche.

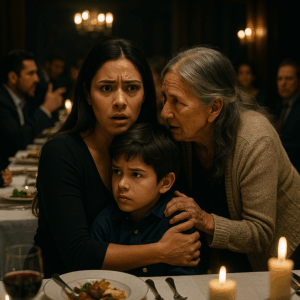

Pero esa noche, cuando la anciana se inclinó hacia mí en la mesa y susurró:

—Corre con tu hijo… o tú vas a ser el sacrificio esta noche…

…sentí un terror tan frío que ni siquiera pude parpadear.

Mi nombre es Mariana Aguilar, tengo treinta y tres años, y esa fue la noche en que casi me matan en una hacienda perdida en la sierra de Querétaro, disfrazando todo de tradición familiar.

Y todo empezó como empiezan las tragedias en México: con una cena “de bienvenida”, promesas de reconciliación y mucho, muchísimo qué dirán.

1. La invitación

Cuando Rafael, mi ex esposo, me llamó después de casi dos años de silencio, pensé que era una broma.

Yo estaba en el departamento de la Narvarte, en la Ciudad de México, ayudando a mi hijo Diego con la tarea de matemáticas.

—Mamá, ¿cuánto es ocho por siete? —me preguntó él, con el ceño fruncido.

—Cincuenta y seis —respondí, sin mirar el cuaderno, mientras ponía atención al número que aparecía en la pantalla de mi celular.

“Rafa”, decía. Se me apretó el estómago.

Diego siguió con sus operaciones, ajeno. Yo me limpié las manos en el mandil, respiré hondo y contesté.

—¿Bueno?

La voz de Rafael llegó igual que siempre: segura, cálida, con ese tonito que antes me derretía y ahora solo me causaba una mezcla de nostalgia y enojo.

—Hola, Mari.

—¿Qué pasó? —pregunté, a la defensiva.

—Tranquila, no te voy a pedir dinero —bromeó.

No me reí.

—Estoy con Diego —dije—. Si vas a decirle algo, dilo directo. Si no, dime qué quieres y ya.

Pausa. Al fondo, escuchaba ruido de autos; seguramente estaba en la camioneta.

—Quiero hablarles a los dos —dijo, por fin—. A ti primero, luego a él.

Me alejé un poco del comedor, para que Diego no oyera.

—Habla.

—Mi papá… —dudó un segundo—. Mi papá ya está muy mal, Mariana.

Sentí un mini golpe en el pecho. Don Rogelio, mi ex suegro, era un hombre complicado, pero nunca fue malo conmigo. Era de esos rancheros ricos, duros por fuera, más blanditos por dentro, sobre todo con Diego.

—¿Qué tiene? —pregunté.

—Los doctores dicen que no pasa de este año —contestó Rafael—. El corazón. Ya sabes.

—Lo siento —dije, sincera.

—Va a hacer una cena de despedida —continuó él—. Dice que quiere ver a todos. A sus hijos, a sus nietos… y a quienes “alguna vez fueron parte de la familia”.

Eso último lo dijo raro, como si midiera mis reacciones.

—¿Y? —pregunté.

—Quiere ver a Diego —dijo—. Y… también te quiere ver a ti.

Solté una carcajada incrédula.

—¿A mí? Si la última vez que me vio me dijo que yo era la culpable de que tú “desviaras el camino” —recordé—. Literal me corrió de la hacienda.

Rafael suspiró.

—Ha cambiado —aseguró—. La enfermedad lo ha hecho… no sé, más humilde. Dice que no quiere irse con cosas pendientes.

Miré hacia el comedor. Diego seguía haciendo rayitas en su cuaderno, la lengua entre los labios, concentrado.

—¿Dónde sería la cena? —pregunté, con la guardia arriba.

—En la hacienda, obviamente —dijo Rafael—. Mira, Mari, sé que no confías en mi familia, pero te juro que no hay nada raro. Solo quiere despedirse. Los demás ya confirmaron. Hasta mi hermana va a venir de Estados Unidos.

Mi cabeza dijo “no”. Mi corazón se detuvo en “Diego”.

Él amaba a su abuelo. Las pocas veces que subíamos a la hacienda, el niño corría detrás de los caballos, escuchaba las historias de guerra de don Rogelio, comía quesadillas hechas en comal por Doña Licha, la cocinera.

Cuando nos separamos, Rafael se llevó la camioneta, la estabilidad y la mitad de mis ganas de volver a creer en hombres. Yo me quedé con Diego… y con la furia de la familia de Rafa, que nunca me perdonó por pedir el divorcio yo primero, ni por no rogar.

¿Podía negarle al niño la oportunidad de despedirse de su abuelo? ¿Podía soportar yo volver a poner un pie en esa hacienda donde había vivido tantas escenas felices… y tantas humillaciones?

—No sé, Rafael —dije—. Yo no quiero problemas.

Él se apresuró a responder:

—No va a haber problemas, te lo juro. Mi papá no está para escándalos. Solo cenamos, platicamos, se despide de Diego, tú duermes en una recámara aparte, y en la mañana te regresas. Yo mismo los recojo y los llevo de vuelta a la ciudad.

La propuesta parecía razonable.

Lo lógico habría sido pedir tiempo para pensarlo, hablar con alguien, analizarlo desde afuera.

Lo que hice fue mirar a mi hijo, verlo levantarme la mano:

—Mamá, ya acabé. ¿Lo revisas?

—Espérame tantito, corazón —le contesté.

Tapé el micrófono del celular y le pregunté a Rafael:

—¿Cuándo?

—Este sábado —dijo—. La cena empieza a las ocho. Si quieren, yo paso por ustedes en la mañana, llegamos a comer, descansan, y en la noche…

—Irá Diego —lo interrumpí.

Rafael guardó silencio un segundo.

—¿Y tú?

Tragué saliva.

—Yo también.

2. La hacienda

El sábado amaneció con el cielo plomizo típico de la carretera México–Querétaro en temporada de lluvias.

Rafael llegó por nosotros a las diez de la mañana, con la misma camioneta gris de siempre, solo que ahora traía calcomanías de una empresa nueva.

Diego salió corriendo en cuanto oyó el claxon.

—¡Papá! —gritó, colgándose de su cuello.

Yo salí unos pasos detrás, cerrando el departamento con llave. Llevaba una maleta pequeña con ropa para los dos, solo por una noche.

Rafa me miró por un momento, como si hiciera esfuerzo por ajustar mi imagen a sus recuerdos.

—Te ves bien, Mari —dijo.

—Tú no —le respondí, viendo sus ojeras.

Se rió.

—Chale.

El camino fue extraño. Diego hablaba sin parar de la escuela, de sus amigos, de un videojuego nuevo. Rafael le seguía el juego, le hacía preguntas, le prometía llevarlo a ver un partido de los Gallos Blancos.

Yo miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad se diluía en fábricas, luego en cerros secos, luego en huizaches.

No era la primera vez que iba a la hacienda, pero sí la primera desde el divorcio.

La Hacienda San Rogelio tenía siglos de historia, según la familia. Había pertenecido a hacendados españoles, luego a un general de la Revolución, luego al abuelo de Rafa, que había hecho dinero con ganado y negocios que nunca quedaban del todo claros.

Entrar por el arco de piedra siempre me había dado la sensación de cruzar a otro mundo. Un mundo donde el tiempo iba más lento, donde el internet siempre fallaba, donde las estrellas se veían más cerca y los prejuicios eran más grandes.

Cruzamos la reja. Los charcos de la última lluvia reflejaban el cielo nublado. Los caballos en los corrales levantaron la cabeza al escuchar el motor.

Diego pegó la cara a la ventana.

—¡Wow! —dijo—. ¡Mira, mamá, los caballos!

—Ya los vi, mi amor.

La camioneta se detuvo frente a la casona principal: paredes gruesas de adobe pintadas de blanco, puertas de madera oscura, balcones de hierro.

Nos bajamos. El aire olía a tierra mojada, a leña, a estiércol. Ese olor que siempre me había parecido rústico y ahora me pareció… amenazante.

La primera en salir a recibirnos fue Doña Licha, la cocinera. Tenía más canas que la última vez que la vi, pero la misma mirada viva.

—¡Ay, mi niño! —exclamó al ver a Diego—. ¡Ven, mi rey, que te voy a hacer tus quesadillas favoritas!

Abrazó a Rafa, me dio un beso en la mejilla.

—Qué bueno que viniste, hija —me dijo al oído, con una ternura que me aflojó un poco el pecho.

Luego salió Doña Elvira, la madre de Rafael.

Si Doña Licha olía a tortillas y café, Elvira olía a perfume caro y a desaprobación.

—Buenas tardes —dije, educada.

Ella me dio un abrazo rápido, duro.

—Mariana —dijo, sin llamarme “hija” como antes—. Gracias por venir.

Era lo más cercano a un “me da gusto verte” que iba a recibir de ella. Lo acepté.

—Abuela, ¿dónde está el abuelo? —preguntó Diego, saltando.

—En su cuarto —respondió Elvira—. Está descansando para la cena. En la noche lo ves, mi amor. Ahorita ven, que te enseño lo que te compró.

Rafael se acercó a mí.

—Te voy a enseñar tu cuarto —dijo—. Vas a dormir donde dormíamos nosotros antes.

Fruncí el ceño.

—¿Y tú?

—En el cuarto de huéspedes que está al fondo —respondió—. No te preocupes, mi mamá no quiere chismes.

Lo seguí por el pasillo. Las paredes estaban llenas de fotos: niños en caballos, hombres con sombrero, mujeres con rebozo. En una esquina, vi una foto de nuestra boda: yo con vestido blanco sencillo, él con traje negro, don Rogelio levantando una copa.

Me dieron ganas de arrancarla de la pared.

La recámara donde dormiría era amplia, con cama matrimonial, techos altos, una ventana que daba al patio interior. La misma cama donde más de una vez quiso hacerme el amor aunque yo sabía que alguien podía entrar en cualquier momento.

Sacudí la cabeza. No quería recordar eso.

—¿A qué hora es la cena? —pregunté, dejando la maleta en una silla.

—A las ocho —dijo Rafael—. Va a venir el padre del pueblo, unas personas del rancho vecino… y ya. Nada raro.

—¿Nada raro? —repetí.

—Neta, no —aseguró—. Te lo juro, Mariana. Mi papá solo quiere despedirse. Y, bueno, ya sabes cómo es con las tradiciones.

Ahí algo me hizo ruido.

—¿Qué tradiciones? —pregunté.

—Lo de siempre —respondió evasivo—. Una bendición, una oración, unas palabras. Tú solo… trata de no pelear con mi mamá. ¿Sí?

Alzó las manos, como si estuviera suplicando paz en un ring de lucha libre.

—Mientras no se metan conmigo, yo no me meto con nadie —dije.

En el fondo, sabía que estaba mintiendo. Si de algo era experta la familia de Rafa, era en meterse donde no la llamaban.

3. La anciana

La tarde se fue en preparar cosas, acomodar flores en el patio, escuchar chismes a medias.

Supe que Alicia, la hermana de Rafa, ya estaba en camino desde Texas con su esposo gringo y sus dos hijos rubios. Supe que unos vecinos influyentes, los Saldaña, venían también, “porque le tienen mucha fe a tu suegro”.

Supe, sobre todo, que esa noche no era una sencilla cena de despedida: era “el último agradecimiento” de don Rogelio.

—¿Agradecimiento a quién? —pregunté, mientras ayudaba a Doña Licha a cortar jitomates en la cocina.

La cocinera bajó la voz.

—A los favores que se le han concedido, hija —dijo—. Ya sabes. Al Señor de la Capilla. A los santos. A los que han cuidado la hacienda.

No era raro que en esos ranchos caminaran siempre en esa línea borrosa entre religión católica, supersticiones y cosas más oscuras.

—¿El Señor de la Capilla? —pregunté.

—El de siempre —respondió Licha, apuntando con la barbilla hacia el fondo del pasillo—. El de la capillita vieja. El que está en el mural.

Recordé la pequeña capilla detrás de la casona, donde don Rogelio mandó hacer un mural raro: un Cristo moreno, rodeado de símbolos que no parecían muy católicos, veladoras de colores, ofrendas de maíz y tequila.

Cuando vivíamos ahí, yo evitaba esa capilla. Algo en el aire se sentía pesado.

—Hoy… —continuó Licha, bajando aún más la voz—. Hoy dicen que la cosa va a ser más grande. Que es la última vez que se hace.

Se persignó rápido.

—¿La última vez que se hace qué? —insistí.

Antes de responder, alguien entró a la cocina.

Era una anciana que yo no había visto antes. Más vieja que Licha, encorvada, con un rebozo negro que le cubría la cabeza y solo dejaba ver un rostro arrugado y unos ojos negros, hundidos pero intensos.

—¿Y esta quién es, Licha? —pregunté, en voz baja.

Licha se enderezó.

—Es Doña Remedios —susurró—. Vino desde el pueblo de arriba. Es… comadre del patrón. De muchos años.

La anciana se acercó a la mesa. Tomó un trozo de tortilla, lo mordió con calma. Me miró de arriba abajo, sin decir nada.

Sentí que me examinaba, como si estuviera revisando si una fruta estaba madura.

—Usted es la de la ciudad —dijo al fin, con voz rasposa, arrastrando las erres.

Su acento era distinto, más serrano.

—Sí —respondí, incómoda—. Soy Mariana.

No me dio la mano. Asintió, apenas.

—La del niño —añadió.

—Sí —repetí—. Soy la mamá de Diego.

Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo desviar la mirada.

—Los de la ciudad no entienden las cosas de acá —dijo, casi como reproche—. No saben pagar lo que deben.

—Ya, señora —intervino Licha, nerviosa—. La niña viene en paz.

Remedios soltó una risita.

—La paz no siempre es cosa de uno —dijo—. Es cosa de los de arriba.

Se señaló la frente con un dedo huesudo.

No supe qué responder. Sentí un pequeño escalofrío. Me apresuré a terminar de cortar jitomates.

La anciana se dio la vuelta, caminó hacia la puerta. Antes de salir, dijo sin voltearse:

—No traigan al niño a la capilla, ¿eh? Los niños no entienden al Señor ni al precio de las cosas. Se asustan de más.

—No iba a llevarlo —respondí, más a la defensiva de lo que hubiera querido.

Ella soltó otra risita, más amarga.

—A veces uno no lleva al sacrificio a los que quiere —murmuró—. A veces los sacrificios llegan solos.

Y se fue.

Me quedé con el cuchillo en la mano, el corazón latiendo rápido.

—¿Qué quiso decir con eso, Licha? —pregunté.

La cocinera hizo una mueca, se persignó otra vez.

—No le haga caso, hija —dijo—. A su edad, ya habla de más. Usted nomás esté al pendiente de su niño… y no se meta en lo que no entiende.

Era exactamente el tipo de frase que a mí me hacía querer meterme más.

4. La cena

La noche llegó rápido, como si a la sierra se le hubiera antojado tragar el sol de un sorbo.

Me puse un vestido negro sencillo, de manga larga, unos aretes de plata que me regaló mi mamá, y recogí el cabello en una trenza. No quería verme “despeinada”, pero tampoco “demasiado arreglada”. No quería darle municiones a doña Elvira para criticar.

A Diego le puse una camisa blanca, un pantalón de mezclilla y tenis limpios. Él estaba emocionado.

—¿Crees que el abuelo me vaya a contar otra vez la historia del caballo que se salvó del rayo? —me preguntó, mientras le abrochaba el botón del cuello.

—Capaz que sí —le dije, forzando una sonrisa—. Pero recuerda que está enfermo. No lo canses mucho.

—No lo voy a cansar —aseguró—. Solo un poquito.

En el comedor, la mesa estaba impresionante: un mantel blanco bordado, platos de cerámica, copas de vidrio, servilletas de tela dobladas como flores. En el centro, velas altas y un camino de pétalos de cempasúchil, aun cuando no estábamos en Día de Muertos.

Habían puesto también figuras de barro: mazorcas, calaveritas, una especie de corazón con espinas.

Los invitados fueron llegando: los Saldaña, con sus botas limpias y sus sombreros en la mano; vecinos de ranchos cercanos; la hermana de Rafael, Alicia, con su esposo gringo que apenas hablaba español y sus hijos que corrían por todos lados.

Don Rogelio bajó de su cuarto apoyado en un bastón, acompañado por dos hombres jóvenes que no conocía. Estaba más delgado, la piel ceniza, pero los ojos seguían igual de vivos.

—Papá —dijo Rafael, acercándose a ayudarlo.

—Quita, cabrón, todavía puedo —gruñó el viejo.

Cuando me vio, se detuvo. Por un segundo, temí que me fuera a decir algo horrible.

En cambio, asintió.

—Mariana —dijo, con la voz ronca—. Qué bueno que viniste.

Me acerqué, lo besé en la mejilla.

—Buenas noches, don Rogelio.

Luego vio a Diego y sus ojos se humedecieron.

—Mi muchacho —murmuró—. Ven.

Diego casi se le aventó encima. El viejo lo abrazó con una fuerza que no le creí capaz.

—Te hiciste grande, carajo —dijo—. Ya pareces potrillo.

—Voy en cuarto de primaria —respondió Diego, orgulloso.

—Y vas a llegar más lejos —respondió su abuelo—. Más lejos que este viejo terco.

Hubo un silencio raro. Luego, las conversaciones se reactivaron, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración.

Nos sentamos. A mí me tocó a la derecha de Rafael, y a la izquierda de una señora Saldaña que hablaba de política estatal como si fuera chisme de vecindad.

La comida empezó a circular: sopa de flor de calabaza, enchiladas queretanas, carne en su jugo, tortillas hechas a mano. Licha y otras dos muchachas iban y venían entre la cocina y el comedor.

Diego se sentó frente a mí, junto a su abuelo. Ambos comían felices, compartiendo pedazos de tortilla, contándose cosas en susurros.

Por un momento, casi olvidé que estaba en casa de mis ex suegros. Casi.

Hasta que vi a Doña Remedios.

Estaba sentada al otro extremo de la mesa, casi pegada a la cabecera donde se encontraba don Rogelio. Nadie la presentaba, pero todos parecían tratarla con cierto respeto raro, una mezcla de miedo y deferencia.

Tenía frente a ella un plato con comida, pero apenas probaba bocado. Sus ojos iban y venían entre los presentes, como si estuviera evaluando a cada uno.

En algún momento, sus ojos se cruzaron con los míos.

Sentí un escalofrío.

Bajé la mirada al plato. Jugué con un trozo de carne, sin hambre.

Rafael lo notó.

—¿Todo bien? —susurró.

—Sí —mentí—. La comida está rica.

—Come —insistió—. Mi papá quiere ver a todos contentos.

Miré hacia el viejo. Estaba sonriendo, sí, pero sus manos temblaban sobre el bastón.

Hubo brindis. Elvira agradeció a todos por estar ahí. Alicia, la hermana de Rafa, dijo unas palabras cursis sobre la familia unida. Los Saldaña hicieron un brindis al “hombre que siempre nos dio trabajo”.

Todos aplaudieron, levantaron las copas.

Yo me sentía como en una obra de teatro donde ya me sabía el guion. Hasta que la conversación cambió.

5. Tradiciones

Después del plato fuerte, cuando ya traían el postre —flan casero y café de olla—, don Rogelio golpeó suavemente su bastón en el piso.

El murmullo fue bajando.

—A ver, silencio, carajo —dijo—. Que yo también quiero hablar.

Todos callaron.

El viejo respiró hondo.

—Ya saben que no soy hombre de discursos —dijo—. Pero hoy es especial. Uno no se despide todos los días, ¿verdad?

Risas nerviosas.

—Me voy a morir —soltó, sin anestesia—. Eso ya lo tengo claro. Los doctores dicen que en unos meses, quizá menos. Y yo no soy de los que esperan a que la muerte los agarre descuidados.

La señora Saldaña soltó un “ay” ahogado. El cura, sentado a unos lugares de distancia, bajó la cabeza.

—Esta hacienda ha estado en manos de los míos por muchas generaciones —continuó Rogelio—. No solo por trabajo. No solo por tranzas —hubo risas bajas—. También porque hemos sabido respetar lo que se nos dio. Los favores.

Yo fruncí el ceño.

Los “favores”.

Recordé lo que Licha había dicho. Lo que Remedios había insinuado.

—El de allá arriba nos ha cuidado —siguió el viejo—. El Señor de la Capilla, como lo llamamos. Él sabe que siempre hemos sido agradecidos. Que nunca nos hemos hecho pendejos cuando toca pagar.

Un silencio extraño se extendió por la mesa. No era el típico momento religioso de “gracias a Dios por la comida”. Era otra cosa.

Sentí que se me erizaba la piel.

Remedios sonrió, apenas.

—Por eso —Rogelio levantó la vista, mirando uno por uno—, esta noche quiero hacer el último pago. El último agradecimiento. Para que cuando yo me vaya, los que se quedan no carguen con deuda ajena.

Nadie se atrevió a preguntar nada. Pero yo los veía: los Saldaña incómodos, el padre con la cara pálida, Elvira apretando la servilleta entre los dedos.

—Como manda la tradición —añadió el viejo—. Como se hizo con mi padre. Como se hizo con mi abuelo. Como se va a hacer conmigo.

Rafael carraspeó.

—Papá… —empezó.

—Tú calla, cabrón —lo atajó Rogelio, sin suavidad—. Bastante te tardaste en traer a mi nieto.

Diego dejó la cuchara del flan en el plato, confundido.

—¿De qué hablas, abuelo? —preguntó—. ¿Qué es “el pago”?

El viejo lo miró con ternura.

—No te preocupes, chamaco —dijo—. A ti ya te pagaron.

No entendí.

—¿A qué se refiere? —pregunté, alzando la voz por primera vez.

Don Rogelio me miró. Sus ojos se habían vuelto extraños, brillantes.

—No te preocupes, Mariana —dijo—. Tú y yo también vamos a saldar cuentas hoy.

Algo en su tono me dio miedo.

Remedios intervino por primera vez, la voz rasposa pero firme.

—La sangre sostiene las paredes —dijo—. Siempre ha sido así. Nada se mantiene en pie solo con dinero.

El padre, sorprendentemente, no dijo nada. Se limitó a bajar más la cabeza.

Sentí que el corazón me empezaba a latir en la garganta.

—Rafael —susurré—. ¿Qué está pasando?

Mi ex evadió mi mirada.

—Son tradiciones del rancho —murmuró—. No te alteres.

—¿Tradiciones de qué tipo? —insistí.

Antes de que respondiera, Licha entró al comedor con más café. Al pasar detrás de mí, dejó caer “accidentalmente” una cucharita justo a mi lado.

Se agachó para recogerla. Se acercó a mi oído.

Y ahí fue cuando lo escuché.

—Corre con tu hijo… —susurró, con urgencia—. O tú vas a ser el sacrificio esta noche.

6. El susurro

No entendí de golpe.

La primera reacción fue pensar que había escuchado mal. Que no dijo “sacrificio”, que dijo “escándalo” o alguna tontería.

Volteé a verla.

Licha no levantó la mirada. Se enderezó, dejó la cucharita en la charola y se fue directo a la cocina, como si nada.

Las palabras se quedaron flotando en mi cabeza: corre con tu hijo, sacrificio.

Sentí que me sudaban las manos.

—¿Estás bien? —preguntó Rafael, notando mi cara.

—Voy al baño —dije, sin mirarlo.

Me levanté de la mesa. Varias miradas me siguieron. Caminé hacia el pasillo que llevaba a las recámaras, pero en cuanto di la vuelta, en vez de ir al baño, me metí directo a la cocina.

Licha estaba sola, recargando las manos en la tarja, respirando agitada.

—¿Qué quisiste decir? —pregunté, entrando sin rodeos.

Ella se sobresaltó.

—Nada, hija. Regresa con los demás, que…

—No me digas “nada” —la corté—. Escuché perfectamente. Dijiste “corre con tu hijo o tú vas a ser el sacrificio esta noche”. Explícame.

Nos miramos unos segundos. Al fondo se oía el murmullo de la gente en el comedor y la voz arrastrada de Remedios, canturreando algo que no distinguía.

Licha cerró los ojos, se persignó.

—Yo no debía decirle nada —susurró—. Me van a correr. O peor.

—Prefiero que te corran a que a mí me maten, ¿no crees? —repliqué, sintiendo que el miedo me afilaba la lengua.

Ella tragó saliva.

—Esta noche… —dijo—. Esta noche van a hacer el ritual grande. El último pago. El que se hace cuando el patrón ya se va.

—¿Ritual de qué? —insistí—. ¿Qué pagan?

—Todo, hija —respondió—. Las cosechas, los tratos, los años que el patrón saltó balas sin que lo tocaran. La salud de sus hijos. El dinero. La hacienda.

—¿Y qué tiene que ver conmigo? —pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba.

Licha me vio con ojos tristes.

—Siempre tiene que haber uno —susurró—. Uno vivo. Uno que se entregue. Eso es lo que han hecho siempre. Un “agradecimiento de sangre”.

La sangre se me heló.

—¿Estás diciendo que… matan a alguien? —susurré, sintiendo que la voz se me quebraba.

La cocinera asintió, con lágrimas en los ojos.

—Su bisabuelo lo hizo con una muchacha huérfana del pueblo —contó, la voz baja—. Su abuelo lo hizo con un peón que nadie iba a reclamar. Y don Rogelio… —vaciló—. Don Rogelio lo hizo con una mujer.

Me agarré de la mesa para no flaquear.

—¿Qué mujer?

—La primera esposa —susurró—. La que nadie menciona. La que se enfermó “de la nada”.

La garganta se me cerró. Recordé rumores, susurros de las señoras cuando yo apenas empezaba a frecuentar la hacienda. Una “primera esposa” que “se murió joven”. Nunca supe más.

—¿Y por qué crees que yo…? —no pude terminar.

—Porque no eres de aquí —respondió Licha, con impotencia—. Porque eres de la ciudad. Porque ya te fuiste una vez. Porque piensan que nadie va a reclamarte. Y porque tu hijo…

Se detuvo.

—¿Qué pasa con mi hijo? —exigí.

—A él ya lo “ofrecieron” cuando nació —contestó, casi en un hilo de voz—. Lo presentaron al “Señor de la Capilla”, le pasaron la veladora, le pusieron la cinta roja. Ya está protegido por el pacto. Tú no.

Quise vomitar. Recordé aquella ceremonia cuando Diego tenía apenas meses, cuando todos se juntaron en la capilla y yo, ingenua, pensé que era un simple bautizo ranchero más. Qué pendeja fui.

—No puede ser —murmuré—. Esto es una locura. No pueden matar a alguien así, como si nada. No en 2025. ¿Qué es esto, la época de la Colonia?

—Aquí el tiempo va distinto, hija —dijo Licha—. Y el miedo también.

Me agarró del brazo.

—Váyase —susurró—. En cuanto pueda. Cuando empiezan con que “vamos a pasar a la capilla”, usted agarra a su niño y se larga. Sin decir nada. No los confronte. Nomás se va.

Mi mente empezó a correr.

—No trajimos coche —dije—. Rafael nos trajo en la camioneta. No hay señal para pedir taxi. ¿Cómo quieres que nos vayamos, corriendo cerro abajo?

—Hay un camino de servicio —respondió—. Por detrás de la cocina, por donde sacan la basura. De ahí llega a la brecha. Si llega a la brecha, luego a la carretera, uno siempre encuentra quién lo saque.

—¿Y tú? —pregunté—. Si se dan cuenta de que me ayudaste…

Sonrió triste.

—Yo ya viví —dijo—. Estoy harta de ver los mismos cuentos. Si esta vez no digo nada, me voy a ir al hoyo con la conciencia peor que el cuerpo.

Iba a decir algo, pero se escuchó la voz de Elvira desde el comedor.

—¡Mariana! ¿Todo bien? ¿Te perdiste?

Respiré hondo.

—Estoy bien —grité—. Ya voy.

Le apreté la mano a Licha.

—Gracias.

Ella asintió, sin más.

Salí de la cocina tratando de que mis piernas no delataran el temblor.

7. La discusión

Cuando regresé al comedor, todos estaban de pie.

El padre había terminado de decir una oración y los invitados empezaban a despejar la mesa. Don Rogelio seguía sentado en la cabecera, con una sonrisa extraña.

Diego vino corriendo hacia mí.

—Mamá, dijo el abuelo que vamos a ir a la capillita —dijo emocionado—. Que me va a enseñar “el secreto del rancho”.

Sentí un golpe en el estómago.

—No —respondí, más rápido de lo que habría querido—. Tú no vas.

Diego frunció el ceño.

—¿Por qué?

Me agaché a su altura.

—Porque está muy tarde y estás cansado —inventé—. Mejor te quedas aquí con tus primos, ¿sale?

—Pero yo sí quiero ir —insistió—. Nada más tantito.

Rafael se acercó.

—Déjalo ir, Mari —dijo—. No pasa nada. Es una bendición, nada más.

—No —repetí, firme.

Él me miró, irritado.

—No empieces —murmuró—. No hagas un drama delante de todos.

—No estoy haciendo un drama —respondí—. Solo no quiero que Diego vaya a la capilla. Punto.

La voz de don Rogelio se escuchó desde la cabecera.

—¿Qué pasa allá? —preguntó.

Rafael se giró.

—Nada, pa —dijo—. Que Mariana está poniendo sus condiciones de ciudad.

Todos nos miraban ya. Sentí el peso de las miradas.

Elvira frunció los labios.

—Ay, Mariana —dijo, con ese tono pasivo-agresivo de siempre—. No todo lo que se hace aquí es “peligroso”. A veces hay que tener fe.

—Mi fe en mi hijo me dice que no lo quiero en esa capilla —respondí—. Disculpen.

Intenté tomar la mano de Diego para llevármelo, pero él se resistió.

—¡Mamá, quiero ir! —dijo, haciendo puchero—. ¡No seas mala!

El clásico. Me dolió.

Rafael se acercó más, bajando la voz.

—Estás quedando como loca, Mariana —dijo—. Mira a todos. Ya saben que desde que te fuiste te volviste paranoica, pero no es para tanto.

Ahí la discusión empezó a volverse seria.

Sentí cómo algo en mi interior se encendía.

—¿Paranoica? —repetí, enojada—. Paranoica sería si inventara cosas. Yo no estoy inventando. Solo digo que mi hijo no entra ahí.

El cura se aclaró la garganta.

—Hermana… —empezó—. No se preocupe. Es una simple ceremonia. Unas oraciones, unas palabras de don Rogelio…

—¿Y sangre? —solté—. ¿También hay sangre, padre?

El murmullo se volvió un silencio pesado.

El cura se puso blanco.

—Yo… —balbuceó—. Solo voy a bendecir.

Remedios se levantó de su silla.

—La de la ciudad está asustada —dijo, con su voz rasposa—. No entiende que todo tiene precio. Que la salud del niño no fue gratis.

—¿La salud del niño? —repetí—. Diego nació con un soplo en el corazón. ¿Te acuerdas, Rafael? Tres meses de ida y vuelta al hospital. ¿De qué “salud” hablas?

—De que no se murió —intervino Elvira—. De que se alivió cuando lo presentamos en la capilla. No seas ingrata.

Quise aventarle el plato en la cara.

—¿Ingrata? —dije—. ¿Por qué? ¿Por no querer que lo metan otra vez a esa capilla rara donde hacen quién sabe qué?

Don Rogelio habló, y su voz sonó como un trueno.

—¡Basta!

Todos callamos.

Él se enderezó en la silla, con trabajo.

—Mariana —dijo—. Tú siempre fuiste contestona. Por eso te tengo respeto. Pero hoy no veniste a mandar. Esta es mi casa. Y esta noche se hace como se tiene que hacer.

—Pues esta noche no se hace con mi hijo —repliqué, con el corazón en la boca.

Sus ojos se afilaron.

—A tu hijo no lo vamos a tocar —dijo, despacio—. Él ya está protegido. Ya lo ofrecimos hace años y el Señor lo aceptó. No seas necia.

Me temblaron las rodillas.

—¿“Ofrecimos”? —susurré.

—Una vida por otra —explicó Remedios—. Así ha sido siempre.

El comentario de Licha volvió como un eco: “A él ya lo ofrecieron cuando nació”.

—¿Entonces… a quién quieren “ofrecer” ahora? —pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía.

Las miradas se cruzaron. Unos bajaron la vista. Otros fingieron no entender. Solo Remedios sonrió.

—A la que se fue y volvió —dijo—. A la que cree que puede ir y venir de este lugar sin pagar nada. A la que se llevó al niño a la ciudad.

La que se fue y volvió.

Yo.

Me sentí mareada.

—Están enfermos —dije, casi sin aire—. Esto es enferm…

Rafael se acercó, tomándome del brazo con fuerza.

—Bájale —susurró, entre dientes—. Estás insultando a mi papá en su propia casa.

Lo empujé.

—¡Están hablando de matarme! —grité—. ¿No lo escuchas?

Diego se puso de pie.

—¿Qué pasa? —preguntó, asustado.

Me agaché a su altura, agarrándole los hombros.

—Nos vamos —le dije—. Ahorita. Agarra tu chamarra.

—No te vas a ningún lado —la voz de Elvira sonó helada.

Cuando me levanté, vi lo que no había querido ver antes: dos de los hombres jóvenes que habían ayudado a bajar a don Rogelio, ahora estaban parados en la entrada del comedor, bloqueando el paso. Otros dos se habían posicionado detrás de nosotros, como si nada.

—Mariana —dijo Rafael, con las manos levantadas en “paz”—. Solo es una ceremonia. No es lo que tú crees. Nadie va a matarte.

—¿Ah, no? —respondí—. Porque no suena a que vayan a rezar un rosario, precisamente.

Remedios caminó alrededor de la mesa, lento, hasta quedar frente a mí.

—Una muerte por muchas vidas —dijo—. Eso es lo justo.

La miré a los ojos.

—Si tanto crees en eso —le escupí—, mátate tú.

Se rió, sin humor.

—Yo ya estoy pagada —respondió—. Ya di lo mío hace mucho.

Los invitados evitaban mi mirada. Solo Alicia, la hermana de Rafa, se veía genuinamente horrorizada.

—Rafa, ¿qué chingados es esto? —le preguntó a su hermano, en inglés mal pronunciado para que su esposo entendiera algo—. ¿Qué están haciendo?

—Lo de siempre —contestó él, con la mandíbula apretada.

—No, esto no es “lo de siempre”, güey —insistió ella—. Esto parece… no sé, secta.

La palabra flotó en el aire.

Rogelio se levantó con esfuerzo.

—Ya hablé demasiado —dijo—. Es hora. A la capilla.

Los hombres que bloqueaban la puerta se hicieron a un lado.

Las veladoras del centro de mesa titilaron. Diego se pegó a mi pierna.

Yo sentí algo muy claro en mi interior, mezclado con el terror: si no salgo ahora, no salgo nunca.

8. La huida

Lo que hice después lo recuerdo en fragmentos, como si viera pedazos de una película en cámara rápida.

Primero, tomé la mano de Diego con fuerza.

—No me sueltes —le dije al oído—. Pase lo que pase, no me sueltes.

—Tengo miedo, mamá —susurró.

—Yo también —respondí—. Pero esto no es un juego. ¿Confías en mí?

Asintió, con los ojos llenos de lágrimas.

Segundo, me dirigí a Rafael.

—Vas a dejar que tu familia me mate —le dije, mirándolo directo.

Él se pasó la lengua por los labios resecos.

—No te van a matar —insistió—. Es… simbólico.

—¿Simbolismo con cuchillos? —pregunté—. ¿Con sangre? ¿Con mis huesos?

No respondió.

Su silencio fue todo lo que necesitaba para confirmar lo que Licha me había dicho.

—Te odio —le dije, en voz baja.

Vi un destello de dolor en sus ojos, pero desapareció rápido, sepultado bajo la lealtad enferma a su padre y a la “tradición”.

Los invitados empezaron a salir del comedor, formando una especie de procesión improvisada hacia el patio y de ahí a la capilla. Remedios iba delante, murmurando palabras en una lengua que no reconocí.

Los hombres jóvenes se mantuvieron cerca de mí, como si quisieran asegurarse de que no “me perdiera”.

Ahí supe que no podía esperar a que estuviéramos todos dentro de la capilla. Tenía que actuar ya.

Cuando pasamos junto a la puerta de la cocina, fingí tropezar.

—¡Ay! —grité, soltando un poco a Diego pero agarrándolo de nuevo—. Me doblé el tobillo.

Uno de los hombres se acercó.

—¿Está bien, señora? —preguntó.

—Sí, sí… solo, denme un segundo.

Rafael se giró.

—¿Qué traes ahora, Mariana? —dijo, fastidiado.

Aproveché su atención. En la confusión, abrí la puerta de la cocina de un jalón y empujé a Diego hacia adentro.

—¡Corre! —le dije—. ¡A la parte de atrás, como te enseñé en las casas de mis tías! ¡Corre!

El niño obedeció sin preguntar. Se metió corriendo a la cocina.

Licha, que estaba ahí, entendió todo con una sola mirada.

—¡Por acá, mi niño! —gritó—. ¡Rápido!

Los hombres intentaron seguirnos, pero les aventé lo primero que encontré en la barra: una charola con tazas, un azucarero, un salero. El ruido de la loza rompiéndose en el piso generó caos por unos segundos.

—¡Mariana! —escuché la voz de Rafael, furiosa—. ¡No hagas esto más difícil!

No me detuve a contestar.

Entré a la cocina, tirando una silla detrás de mí para bloquear un poco el paso. Licha ya había abierto la puerta de atrás, la que daba al área de servicio donde tendían la ropa y guardaban la basura.

Diego ya estaba ahí, temblando.

—Por ahí —dijo Licha, señalando a la derecha—. Siga la bardita hasta el final, luego todo derecho hasta la brecha. No voltee.

—¿No vienes? —pregunté.

Ella negó con la cabeza.

—Si me voy, vienen por mí —dijo—. Y si vienen por mí, van por ustedes. Mejor que piensen que solo usted se volvió loca.

La abracé con fuerza.

—No voy a olvidar esto —le dije.

—Nomás no se muera, hija —respondió—. Eso es suficiente memoria.

Diego me jaló.

—Mamá… —susurró—. Vienen.

Escuché pasos, voces acercándose por el interior.

—¡Por ahí! —señaló Licha—. ¡Ya!

Tomé la mano de Diego y empezamos a correr.

9. La noche en la brecha

La oscuridad afuera nos tragó en segundos.

Solo la luz amarillenta que salía de las ventanas de la hacienda nos daba una idea de dónde estábamos. Las sombras de los árboles se alargaban sobre la tierra húmeda.

—No me sueltes —repetí, casi sin aire.

Corrimos pegados a la barda, como dijo Licha. El piso era irregular, de tierra y piedras. Me torcí el tobillo una vez, pero no me detuve.

Detrás, escuché gritos.

—¡Mariana!

—¡Cierren la reja de atrás!

—¡Por la cocina, imbéciles!

Diego sollozaba mientras corría.

—Tengo miedo, mamá…

—Ya sé —jadeé—. Pero si nos alcanzan, va a ser peor. Tú solo corre.

Cuando llegamos al final de la barda, el terreno se abría. Se veía una especie de sendero apenas marcado, una brecha que se internaba en los matorrales.

La luna se asomó entre las nubes, dándonos un poquito de luz.

—Por aquí —dije.

Nos metimos en el sendero. Las ramas nos arañaban los brazos, el rostro. Los grillos hacían un ruido ensordecedor. A lo lejos, un perro ladró.

Escuché un disparo.

El corazón se me detuvo.

¿Estaban disparando al aire para asustarnos? ¿O era aviso de otra cosa?

Diego se apretó más contra mí.

—Mamá…

—No veas para atrás —ordené—. Solo mira mis pies. Uno, otro, uno, otro.

No sé cuánto tiempo corrimos. El miedo distorsiona las distancias. Pudo haber sido media hora o cinco minutos.

Cada paso me dolía, pero el miedo me empujaba.

En un momento, tropecé con una piedra y caí de rodillas.

—¡Mamá! —gritó Diego.

Me levanté de inmediato, con las palmas llenas de tierra y sangre.

—Estoy bien —mentí—. Sigue.

Entonces escuché algo diferente a los grillos y los ladridos: el ruido de un motor. Lejano, pero ahí.

—¿Oyes eso? —le pregunté a Diego.

Asintió.

—Parece carro.

La carretera.

—Más rápido —apuré.

La brecha empezó a hacerse más ancha, menos invadida de matorrales. La tierra se mezclaba con grava.

De pronto, vimos lucecitas amarillas frente a nosotros: faros de autos en movimiento, una línea lejana.

La carretera.

Sentí ganas de llorar de alivio.

—Ya casi —susurré.

Al llegar al borde entre la brecha y la carretera, me detuve.

Los autos pasaban rápido. No había acotamiento propiamente, solo una orilla de tierra.

—¿Y ahora? —preguntó Diego, jadeando.

—Ahora… —miré a ambos lados—. Ahora hacemos lo que hacen todos en este país cuando el gobierno no llega: nos ayudamos entre nosotros.

Cuando vi una camioneta que venía a velocidad moderada, salí a la orilla agitando los brazos.

—¡Ayuda! —grité—. ¡Por favor, ayuda!

Diego se quedó atrás, asustado.

La camioneta disminuyó la velocidad. Por un segundo temí que fuera alguien del rancho, pero la placas eran de otro estado.

Se detuvo unos metros adelante. El conductor, un señor de unos cincuenta años con camisa de cuadros, bajó el vidrio.

—¿Qué pasó, señora? —preguntó, desconfiado pero curioso.

Me acerqué.

—Vienen por nosotros —solté, sin tiempo para adornar—. De la hacienda de allá atrás. Nos quieren hacer daño. Por favor, solo llévenos a la gasolinera más cercana. Yo le pago lo que sea.

Él miró hacia la brecha, luego a mí, luego a Diego.

—¿Ese es su niño? —preguntó.

—Sí.

Vio mis manos raspadas, el vestido manchado, los ojos llorosos del niño.

Apretó los labios.

—Súbanse —dijo—. Rápido.

No lo pensé dos veces. Abrí la puerta, empujé a Diego adentro y me subí detrás de él.

La camioneta arrancó.

Mientras avanzábamos, vi por el espejo lateral las luces de una moto que salía de la brecha, pero ya era tarde. Nosotros ya íbamos por el carril central, mezclándonos con el tráfico de la noche.

No supe si nos vieron. No supe si trataron de seguirnos.

Lo único que supe fue que, por primera vez en muchas horas, sentí que el riesgo mortal se alejaba unos metros.

10. Después de la noche

El señor que nos recogió se llamaba Don Arturo y venía de regreso a San Juan del Río.

Nos dejó en una gasolinera bien iluminada, donde había una tienda abierta y una caseta telefónica que parecía de otro tiempo.

—Yo ya no me meto más —dijo, al despedirse—. Pero les recomiendo que no digan que vienen de la hacienda. Aquí la gente se conoce y se cuida… pero también sabe cuándo no meterse.

Le di las gracias mil veces. Intenté darle dinero y no lo aceptó.

—Nomás cuide al chamaco —dijo—. Es lo único que importa.

En la tienda, compré una botella de agua, una bolsa de papitas para Diego y recargué mi celular, que se había quedado sin señal y casi sin batería.

Tenía varias llamadas perdidas de Rafael y mensajes de mi mamá preguntando cómo iba todo.

Llamé a mi mamá primero.

—¿Mariana? —contestó, con la voz alterada—. ¿Todo bien? ¿Por qué no contestabas?

Me senté en la banquita de afuera de la gasolinera, con Diego recargado en mi brazo.

—Te cuento en el camino —dije—. ¿Puedes mandarme el número de un taxi de confianza? Estoy en una gasolinera en la carretera a Querétaro. No quiero que Rafael venga por mí.

Hubo un silencio.

—¿Te hizo algo? —preguntó ella, con un tono que mezclaba el miedo y la furia.

—No me tocó —respondí—. Pero casi.

Le pasé la ubicación por WhatsApp. Ella se encargó de llamarle a un primo que trabajaba en una plataforma de taxis ejecutivos. En menos de media hora, un coche blanco se estacionó frente a nosotros.

—¿Mariana? —preguntó el conductor, asomándose.

—Sí.

—Me manda la señora Teresa —dijo—. Vámonos a la Ciudad de México.

Cuando por fin me recargué en el asiento del taxi, con Diego dormido con la cabeza sobre mis piernas, la adrenalina comenzó a bajar.

Y con ella, vino el temblor.

Temblé todo el camino. El conductor puso música bajito, como para no invadir. Mi mente iba y venía entre las imágenes de la hacienda, la cara de Remedios, el susurro de Licha.

Cuando llegamos a la Narvarte, eran casi las tres de la mañana.

Subimos al departamento. Dejé a Diego en la cama, le quité los tenis sin despertarlo, le puse una cobija encima.

Me metí al baño y vomité.

Luego me miré al espejo.

Tenía el maquillaje corrido, los ojos rojos, los brazos llenos de rasguños. Parecía alguien que hubiera escapado de un asalto, no de un sacrificio rural.

Me senté en el piso del baño y lloré en silencio.

No solo por el miedo. No solo por la rabia. Lloré por el duelo de aceptar que el padre de mi hijo habría permitido, por tradición, que me mataran. Que la familia que muchas veces me dio de comer y techo, había estado dispuesta a ofrecerme como si fuera una res sacrificable.

Lloré hasta que me faltaron lágrimas.

11. Lo que vino después

Al día siguiente, mi mamá llegó temprano con café y pan dulce.

—No dormí nada —me dijo, abrazándome fuerte.

—Yo tampoco —respondí.

Le conté todo, ahora sí con calma: la cena, el discurso de don Rogelio, la actitud de Rafael, el susurro de Licha, la huida.

Mi mamá escuchó con la mano en la boca, horrorizada.

—Te dije que esa familia no estaba bien —dijo al final—. Te lo dije desde que empezaron con sus cosas raras en esa capilla.

—Yo también lo sentía —admití—. Pero nunca imaginé… esto.

A media mañana, mi celular empezó a vibrar sin parar.

Rafael.

Elvira.

Alicia.

Números desconocidos.

No contesté.

Luego llegó un mensaje de Alicia.

“No sé qué pedo fue ese, pero nos fuimos en cuanto tú saliste corriendo. Mi papá se puso como loco. No dejes que te convenzan de regresar. No estás loca. Lo que viste fue real.”

Respiré hondo.

Después, llegó un mensaje de Rafael.

“Solo quería hablar. Lo que hiciste fue una falta de respeto a mi padre. Se quedó muy mal. No entiendo por qué reaccionaste así. Jamás te hubiéramos hecho daño. Era un ritual simbólico.”

“Sim-bó-li-co”.

Reí, amarga.

No contesté.

Decidí que cualquier cosa que tuviera que ajustar con él sería a través de abogados. No quería volver a ponerme frente a alguien que era capaz de racionalizar mi posible muerte con la palabra “ritual”.

Fui con una abogada de confianza, la licenciada Méndez, que me escuchó, tomó notas y solo dijo:

—Aunque no hayan intentado matarte físicamente, el simple hecho de hablar de “sacrificio” en tu presencia y de impedirte salir ya es violencia. Podemos pedir medidas de protección. Y respecto a la convivencia de tu hijo con su papá… la vamos a regular.

—No quiero que vuelva a dormir ahí —dije, con el corazón apretado—. No después de saber lo del “pago” y los “favores”.

—Lo entiendo —respondió ella—. Pero calmémonos. Legalmente, el papá tiene derecho a ver al niño. Lo que podemos hacer es que las convivencias sean en la ciudad, en lugares neutrales. Y si intentan llevárselo a la hacienda sin tu permiso, podemos considerar otras acciones.

Asentí, aunque por dentro me hervía la rabia de saber que la ley solo llegaba hasta cierto punto.

Con el tiempo, supe algunas cosas más.

Supe, por Alicia, que la noche de la cena fue un caos después de que nos fuimos. Que don Rogelio se puso furioso, luego se sintió mal del corazón. Que el cura se fue sin entrar a la capilla. Que algunos vecinos, como los Saldaña, se alejaron discretamente de la familia.

Supe también que, unas semanas después, don Rogelio murió en su recámara, sin “ritual grande” y sin “sacrificio”.

Supe que Remedios dejó de aparecer por la hacienda.

Supe que Licha se fue a vivir con una sobrina a la ciudad. Me mandó un mensaje por Facebook, breve:

“Ya no podía seguir ahí, hija. Busque a su muchacho una vida lejos de esos muertos vivos. Cuídese.”

Le mandé un corazón. No sabía cómo agradecerle con palabras simples el hecho de haberme salvado la vida.

Rafael y yo, eventualmente, tuvimos audiencias para ajustar la convivencia con Diego. Él insistía en que yo había malinterpretado todo. Yo me mantenía firme.

El juez decretó que las visitas serían en la ciudad. Si quería ver a su hijo, tendría que venir a la Narvarte, llevarlo al parque, al cine, a comer. Nada de hacienda.

—Estás exagerando —me dijo Rafael afuera de una de las audiencias—. De verdad crees que te íbamos a matar.

Lo miré.

—Lo que yo crea ya no importa —dije—. Lo que importa es que nunca más vas a tener la oportunidad de hacerlo.

Se ofendió. Se victimiza. Hizo lo que muchos hacen: se pintó como el incomprendido.

Yo me concentré en otra cosa: en sanar a Diego.

Él tuvo pesadillas las primeras semanas. Soñaba que alguien lo jalaba de las piernas, que lo querían meter a una iglesia oscura, que yo me quedaba atrapada atrás de una puerta.

Lo llevé a terapia con una psicóloga infantil. Le hicieron dibujos, juegos, ejercicios.

Una noche, mientras le acomodaba la cobija, me preguntó:

—Mamá… ¿el abuelo quería hacerte algo malo?

Sentí el nudo en la garganta.

No podía mentirle. Pero tampoco podía darle detalles que lo traumatizaran más.

—El abuelo cree en cosas que yo no creo —contesté—. Y estaba dispuesto a hacer algo que yo no iba a permitir. Por eso nos fuimos.

Él se quedó pensativo.

—¿Eso es ser valiente? —preguntó.

Sonreí, con los ojos llorosos.

—Sí —dije—. Tener miedo, pero hacer lo que tienes que hacer. Eso es ser valiente.

—¿Tú tenías mucho miedo? —siguió.

—Muchísimo —admití.

Se acomodó más cerca de mí.

—Yo también —susurró—. Pero corrimos rápido, ¿verdad?

—Rápidísimo —respondí—. Como dos conejos que no se dejan atrapar.

Lo besé en la frente.

—¿Algún día vamos a regresar a la hacienda? —preguntó, medio dormido.

Lo pensé.

—No —dije, al fin—. Nunca.

—Qué bueno —murmuró—. No me gustan sus tradiciones.

12. Epílogo: Las abuelas y el miedo

Han pasado dos años desde esa cena.

Vivo en el mismo departamento en la Narvarte. Diego ya va en secundaria. Rafael lo ve cada quince días, en un parque cerca de aquí. A veces hablan por teléfono. Nunca ha vuelto a mencionar la hacienda.

Supe por Alicia que Elvira se quedó allá, con algunos trabajadores fieles y los recuerdos. Que el negocio ya no es lo que era. Que las deudas pesan. Que los “favores” no alcanzan.

A veces me pregunto qué habrá pensado don Rogelio al morir sin su “último pago”. Si habrá tenido miedo, si habrá sentido que los muros se le venían encima. Si habrá oído la voz de Remedios reclamándole.

Ya no me da lástima. Me da… una especie de paz saber que no fui yo su moneda de cambio.

Pienso mucho en las abuelas.

En la mía, que me enseñó a rezar pero también a desconfiar de los hombres que se creían dueños de todo.

En Elvira, que prefirió proteger tradiciones que a su nuera.

En Licha, que no era abuela, pero tenía el corazón de muchas. Que arriesgó lo poco que tenía para que yo no me convirtiera en otro rumor del rancho.

Y en Remedios, la anciana de ojos negros que habló de sacrificios como quien habla de recetas.

La última vez que soñé con ella, no estaba en la hacienda. Estaba en el mercado de mi colonia, entre puestos de frutas y piratería. Se me acercaba, me miraba y me decía:

—Los sacrificios más grandes los hacen los vivos. Los que se atreven a romper el pacto.

Y luego desaparecía.

Puede que solo sea mi mente intentando procesar el trauma. Puede que en el fondo haya algo más.

Lo que sí sé es que esa noche, en la cocina de la hacienda, una mujer decidió romper un pacto de silencio.

Y que gracias a ese susurro —“corre con tu hijo o tú vas a ser el sacrificio esta noche”— yo estoy aquí, contándolo.

A veces, cuando salgo a cenar con Diego a algún restaurante y veo a una anciana sentada sola, la miro con otros ojos.

No como a una figura débil a la que hay que ignorar.

Como a alguien que puede, con una sola frase, cambiarle el rumbo a tu vida.

Y entonces, cada vez que recuerdo esa mesa larga, las velas, los pétalos de cempasúchil y las miradas cómplices, me repito:

Nunca más voy a sentarme a comer donde mi vida pueda ser parte del menú.

Nunca más voy a llamar “tradición” a lo que tiene olor a sacrificio.

Y nunca más voy a ignorar una voz vieja que me diga “corre”.

Porque esa noche corrí.

Y correr, a veces, es la forma más radical de quedarse con lo único que realmente importa.

La vida.

Pin

News

Una confesión inventada que sacudió las redes: Alejandra Guzmán y la historia que nadie esperaba imaginar

Ficción que enciende la conversación digital: una confesión imaginada de Alejandra Guzmán plantea un embarazo inesperado y deja pistas inquietantes…

Una confesión imaginada que dejó a muchos sin aliento: Hugo Sánchez y la historia que cambia la forma de mirarlo

Cuando el ídolo habla desde la ficción: una confesión imaginada de Hugo Sánchez revela matices desconocidos de su relación matrimonial…

Una confesión inventada sacude al mundo del espectáculo: Ana Patricia Gámez y la historia que nadie esperaba leer

Silencios, miradas y una verdad narrada desde la ficción: Ana Patricia Gámez protagoniza una confesión imaginada que despierta curiosidad al…

“Ahora puedo ser sincero”: cuando una confesión imaginada cambia la forma de mirar a Javier Ceriani

Una confesión ficticia que nadie esperaba: Javier Ceriani rompe el relato público de su relación y deja pistas inquietantes que…

La confesión que no existió… pero que millones creyeron escuchar

Lo que nunca se dijo frente a las cámaras: la versión imaginada que sacudió foros, dividió opiniones y despertó preguntas…

La “Idea Insana” de un Cocinero que Salvó a 4.200 Hombres de los U-Boats Cuando Nadie Más Pensó que la Cocina Podía Ganar una Batalla

La “Idea Insana” de un Cocinero que Salvó a 4.200 Hombres de los U-Boats Cuando Nadie Más Pensó que la…

End of content

No more pages to load