Mi hijo me despertó antes del amanecer para que pusiera el café y la mesa… y descubrí que esa mañana querían vender su alma

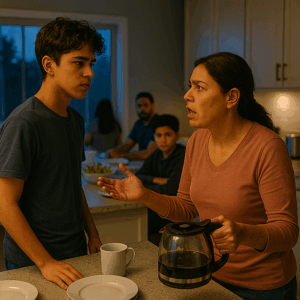

Mi hijo me despertó antes del amanecer y dijo:

—Mamá, levántate… pon el café y tiende la mesa.

Eran las cinco y pico, todavía oscuro, el gallo del vecino apenas aclaraba la garganta. Yo sentí primero el jalón de la cobija y luego su voz, seria, como de adulto. No era el típico tono mimoso con el que a veces me pedía chilaquiles de desayuno. Era otra cosa. Una urgencia rara.

—¿Qué horas son, Ángel? —gruñí, medio dormida—. Hoy no tengo turno temprano, déjame dormir tantito más.

—No, ma —insistió él—. Hoy no. Hoy vienen.

Abrí un ojo, irritada.

—¿Quiénes vienen?

Se quedó callado unos segundos, como si dudara si decírmelo o no.

—Ellos — respondió al fin—. Los que dije… los que te conté del taller.

El sueño se me heló en la cara.

Me llamo Teresa, pero todo mundo me dice Tere. Vivo en Ciudad Obregón, Sonora, en una colonia donde las bardas tienen alambre de púas y las mamás tenemos ojeras permanentes. Mi hijo, Ángel, tenía diecisiete años esa madrugada. Y desde hacía un año yo vivía con la angustia metida en la panza de que se me lo jalara “la bola esa”, como le decía yo al grupo de chamacos y tipos que andaban metidos en cosas raras: encargos, recados, “levantones chiquitos”, como susurraban los vecinos.

Yo me senté en la cama, de golpe.

—A ver, muchacho, explícame bien —dije—. ¿Cómo que “ellos”? ¿Qué no habíamos quedado en que ya no andabas metido con esa gente?

Se recargó en el marco de la puerta. A esa hora, la luz azulada que se metía por la ventana le marcaba los pómulos; por un segundo vi al niño que había sido, con ojos grandes, pestañas largas. Pero su mirada ya no era de niño.

—Sí, ma, pero… —se pasó la mano por el cabello, nervioso—. No es tan fácil salirse. Hoy vienen a hablar contigo. Por eso te digo: haz café, pon pan, que nos encuentren bien.

Sentí que la sangre me subía a la cabeza.

—¿Hablar conmigo? —repetí—. ¿Yo qué tengo que ver con esos cabrones?

—Ma —me regañó, como si yo fuera la imprudente—. No digas eso fuerte.

Entonces, más que miedo, me dio coraje.

—Esta es mi casa —repuse—. Aquí digo lo que se me antoje. Y tú me vas explicando qué chingados hiciste que ahora los señores esos se sienten con derecho de venir a despertar a mi madre a las cinco de la mañana.

Ángel apretó la mandíbula. Tenía ese tic de moverla cuando estaba muy tenso. Lo había heredado de su padre.

—No es así, ma. Nomás… nomás traen una propuesta. Para mí. Pero quieren que tú estés, que te lo digan de frente, “porque respetan a la familia”.

La frase me supo a veneno.

—¿Propuesta? —bufé—. ¿Qué, muy formales ahora? Si te van a poner de halcón, que te lo digan directo y ya. ¿Para qué me quieren a mí? ¿Para decorar la mesa?

Él clavó los ojos en el suelo.

—No es de halcón —murmuró—. Es algo… más grande.

Supe que tenía que moverme. No porque quisiera atender a nadie, sino porque, si algo me había enseñado la vida, era que las broncas fuertes se enfrentan con la panza llena y la cafetera puesta. Es una forma rara de armarse, pero es la que conocía.

Me levanté, me puse la bata y salí a la cocina, gruñendo.

1. El café de la casa chueca

Nuestra casa era de interés social, una cajita de concreto con techo de lámina en la parte de atrás. La cocina daba al patio, donde se veía la barda despintada y la tabla donde colgaba mi tendedero. Una virgen de Guadalupe, ya medio desteñida por el sol, nos miraba desde una repisa que mi papá había puesto cuando vino de visita hace años.

Puse el agua en la olla, saqué el café de grano que me había regalado una clienta del puesto donde a veces ayudaba, una señora que tenía hijos en el norte y le mandaban cosas “de allá”. Respiré hondo. El olor del café siempre me había calmado. Esa vez, me temblaban las manos.

Ángel se sentó en la mesa, en silencio. En el centro del comedor, la lámpara colgante tenía un hilito de polvo que yo llevaba semanas queriendo limpiar, pero nunca había tiempo. Pensé en esa tontería un segundo, como si mi mente buscara cualquier cosa que no fuera imaginar camionetas negras afuera.

—¿A qué hora según esto vienen tus amigos? —pregunté, con la voz más irónica que valiente.

—No son mis amigos —dijo él, rápido, casi ofendido—. Son… los del señor Leo.

Se me revolvió el estómago.

Leo.

Lo había visto una vez, afuera del taller mecánico donde mi hijo empezó lavando carros. Era un hombre de unos cuarenta, bigote recortado, camisa siempre abierta dos botones de más, cadena de oro brillándole en el pecho. Repartía billetes como si fueran dulces. Todos le decían “señor”, pero lo miraban como se mira a un santo peligroso: con respeto y miedo.

—¿Y desde cuándo el gran señor Leo se sienta en mesas con señoras que venden lonches en la secundaria? —dije.

—Ma, no empieces —pidió Ángel—. Nomás… déjame explicarte cuando estén.

—¿Y si no quiero que entren a mi casa? —repliqué—. ¿Si agarro la puerta, la cierro y les digo que se vayan a la chingada?

Ángel me miró con una mezcla de admiración y tristeza.

—Entonces las cosas se ponen feas, ma —dijo—. Yo estoy tratando de que no. Por eso te estoy avisando. Por eso te dije desde temprano.

Serví el café en la jarra. El olor llenó la cocina. Sentí ganas de vomitar.

2. Antes de que llegaran

El reloj de la pared marcaba las 5:40 cuando tocaron la puerta por primera vez. Tres golpecitos secos, no muy fuertes, pero con un ritmo que no era de vecino ni de cobrador de Coppel. Era otra cosa. Un código.

Ángel se levantó, inquieto.

—Ya —dijo—. Deben ser ellos.

Lo agarré del brazo.

—Ni se te ocurra abrir sin que yo diga —le susurré.

Fui a la puerta. No miré por la ventana; no quería ver la camioneta, las sombras. Abrí de golpe, como si fuera yo la que mandaba ahí.

Afuera había dos hombres.

Uno era delgado, moreno, con barba de tres días y una gorra negra. El otro era más grande, blanco, con tatuajes que se le asomaban por el cuello de la playera. El delgado sonrió, educado.

—Buenos días, doña Tere —dijo—. Disculpe la hora. ¿Está Ángel?

—Aquí estoy —respondió mi hijo, detrás de mí.

El tatuado se asomó.

—¿Se puede pasar? —preguntó, como si estuviéramos en alguna colonia privada donde se piden permisos.

Los miré fijo.

—Depende —dije—. Si vienen a hablar como dicen, se pasan. Si no, aquí mismo se regresan.

El flaco levantó las manos, conciliador.

—Tranqui, doña —dijo—. Venimos en paz. Nos mandó el señor Leo nomás a platicar. Ni traemos armas. Mire.

Se levantó la playera de un lado, dejando ver el cinturón. Nada. El tatuado hizo lo mismo. Sí podía haber habido un arma en la camioneta o en otro lado, pero el gesto me desarmó un poco. O me engañó, quién sabe.

Me hice a un lado.

—Pásenle —dije—. Ya hice café. Hoy el lujo es ése.

Entraron. Sus botas sonaron fuerte en el piso de cerámica barata. Se sentaron en la mesa sin que yo se los ofreciera. Los observé fijamente.

—¿Le sirvo café? —pregunté, por inercia.

—Si no es mucha molestia, doña —dijo el flaco—. Se lo agradecemos. El señor Leo siempre dice que acá se siente bien el olor a café.

“Qué detalle”, pensé, conteniendo la rabia.

Mientras servía, miré de reojo a Ángel. Tenía la espalda recta, las manos en las rodillas, tenso. El tatuado lo observaba como uno observa un caballo joven al que quiere montar pronto.

—Bueno —dije, dejando la jarra en medio—. Ya está el café. Ya están aquí. Ahora sí, díganme, ¿qué quieren con mi hijo?

El flaco se aclaró la garganta.

—Mire, doña Tere —empezó—. Primero que nada, disculpe por caer tan temprano. Lo que pasa es que el señor Leo es muy respetuoso de la familia. Y quiso que este asunto se hablara aquí, con usted, antes de tomar decisiones.

—¿Qué decisiones? —interrumpí.

—Ángel ha sido muy cumplido con los encargos —siguió, como si yo no hubiera hablado—. Desde que empezó en el taller, pues. Es bueno pa’ los fierros, pa’ manejar, pa’ no rajarse. Y no se mete en chismes. Eso se valora.

Cada palabra me apretaba el pecho.

—Nosotros tenemos una forma de trabajar —intervino el tatuado, con voz grave—. No se trata nomás de jalecitos. Hay estructura, hay niveles. Y cuando alguien destaca, se le da chance de subir.

Miré a mi hijo.

—¿Qué están diciendo? —le pregunté a él—. ¿Desde cuándo “jalecitos”, Ángel? ¿Desde cuándo estás metido hasta acá?

Él bajó la mirada.

—Ma, yo te dije que hacía mandados —murmuró.

—¿Mandados? —me reí, incrédula—. ¿Mandados de qué? ¿De farmacia?

El tatuado chasqueó la lengua.

—Mire, doña —dijo—. Aquí nadie está diciendo que su hijo sea santo. Él sabe lo que hay. Nosotros no venimos a confesar nada ni a pedir perdón. Venimos a ofrecer.

Se recargó en la silla.

—El señor Leo tiene un espacio para gente de confianza. Un grupo más chico, más pegado a él. No es pa’ cualquiera. Se empieza llevando cosas, vigilando, luego manejando. Pero eso sí: el que entra, entra en serio. Hay feria, hay respeto, hay protección. Y si algo le pasa a la familia, pues también se ve.

—¿Y yo qué? —pregunté—. ¿Qué pinto ahí?

El flaco sonrió, como si llegara a la parte amable del discurso.

—Usted sería parte de esa protección, doña —dijo—. Por eso el señor quiso que supiera. Que no se enterara por chismes. Que supiera que si Ángel entra, usted no vuelve a batallar con renta, ni con la luz, ni con nada. Hasta podríamos ayudarle a arreglar el techo, ponerle mini split, lo que ocupe.

Lo dijeron como si estuvieran ofreciéndome una beca del gobierno.

Sentí que me hervía la sangre.

—¿Y cuál es el precio? —pregunté.

—¿Cómo que precio? —el tatuado fingió extrañeza.

—Nada es gratis —dije—. Ni el techo, ni el mini split, ni la “protección”. ¿Cuántas madrugadas sin dormir me va a costar? ¿Cuántas llamadas voy a dejar de recibir de mi hijo porque se lo llevaron a un operativo, a un encargo que le sale mal?

Ángel abrió la boca.

—Ma…

Le levanté la mano, callándolo.

—Tú cállate ahorita —le dije—. Ya hablaste mucho antes sin mí. Ahora escuchas.

Los dos hombres se miraron. El flaco volvió al ataque, con tono conciliador.

—Doña Tere, yo sé que asusta —dijo—. Cualquier trabajo asusta al principio. Pero la vida está como está. ¿Qué otra cosa hay pa’ un morro como Ángel? Diga la verdad. ¿Meterse de guardia en un Oxxo por mil quinientos a la semana y arriesgarse igual? ¿Acabar de Uber con el carro robado? Aquí por lo menos está con gente que lo cuida.

—¿Gente que lo cuida? —solté una risita seca—. ¿Gente que cuida a quién, mijo? Si ustedes mismos se matan entre ustedes.

El tatuado se irguió.

—No todos somos iguales —dijo—. Hay códigos.

—Pues mi código es otro —repliqué—. Mi código dice que no quiero a mi hijo de asesino ni de carne de cañón. Así que aquí la respuesta es no.

El silencio cayó como piedra.

Ángel se movió en la silla.

—Ma…

—No —repetí, ahora viéndolo a él—. No. No. Y no.

El flaco respiró hondo.

—Doña —dijo, con la paciencia de un vendedor de enciclopedias—. No es una pregunta abierta. Es una oportunidad que ya se habló con él. No venimos a pedir permiso como tal, sino… a informarle y a que no se sienta excluida.

—Pues les informo yo —dije—: mientras este chamaco viva bajo mi techo, no se mete. ¿Quedó claro? Y si ustedes insisten, los denuncio. A ustedes y al tal Leo.

Los dos hombres se hielaron.

El tatuado puso la taza en la mesa con demasiada calma.

—Doña Tere —dijo—. No diga palabras de más. La denuncia no es juego.

—¿Y esto sí es juego? ¿Venir a mi casa de madrugada a decirme que quieren a mi hijo de… de qué? ¿De trabajador suyo? ¿De soldadito? ¿De quién creen que es la vida de él?

El flaco bajó un poco la mirada.

—De él, doña —dijo—. Y él ya decidió.

Volteé a ver a Ángel. Ese fue el momento exacto en que la discusión se volvió realmente grave.

3. La decisión de Ángel

Ángel respiró profundo, como quien se prepara para saltar.

—Ma —dijo—. Yo ya dije que sí.

Sentí un golpe en el pecho, literal. Como si alguien me hubiera aventado algo pesado.

—¿Qué? —susurré.

—Yo ya les había dicho que sí —repitió—. Desde hace semanas. Nomás les pedí que vinieran hoy, que hablaran contigo. Pero el jale ya está amarrado.

Me levanté de la silla. Tuve que agarrarme del respaldo para no caerme.

—¿Tú ya decidiste venderte… y apenas ahorita vienes a decirme? —pregunté, en un tono que ni yo me reconocí.

—No digas “vender” —se quejó él—. No es así.

—¿Cómo es, entonces? —me acerqué, señalándolo—. ¡A ver, explícame! ¡Ándale, que vengan los señores a decirme que es una beca! ¡Una carrera técnica! ¡“Licenciatura en matar por encargo”!

El tatuado se movió, incómodo.

—Doña…

—¡Ustedes se callan! —les grité, sin mirarlos.

Ángel se levantó también.

—Ma, no lo entiendes —dijo—. ¡No hay nada! No hay universidad, no hay chamba decente, no hay futuro. Tú misma todos los días te matas con los lonches y ni así alcanza pa’ nada. Aquí sí hay. Aquí sí pagan. Aquí sí respetan.

Me dolió más que nombrara mi esfuerzo como ejemplo.

—¿Y yo qué? —dije—. ¿Crees que yo no tengo miedo todos los días? ¿Crees que yo no tuve ganas de hacer pendejadas cuando estaba joven? ¿Crees que no me ofrecieron cosas?

—¿Te ofrecieron? —preguntó, sorprendido.

Me reí, amarga.

—Claro. No aquí, en otra colonia. Cuando tú estabas chiquito y tu papá se largó, vinieron también, muy amables, a decirme que si me ponía a “trabajar” con ellos jamás me faltaría leche ni pañales. ¿Y sabes qué hice? Les cerré la puerta. Preferí lavar ajeno, vender lo que fuera, pero no meterlos a mi casa. Y ahora tú, diecisiete años después, me sales con que ellos son los únicos que te dan respeto.

Ángel apretó los puños.

—Tú eres mujer —dijo, como si eso resolviera todo—. A ti sí te aceptan de limpia, de cocinera. A los hombres no. A nosotros nos quieren de carne. Y si no, nos traen de perro. Yo no quiero eso. Yo no quiero ser el “señor de los mandados” toda la vida.

—¿Y prefieres ser el señor de los muertos? —le solté.

Sus ojos se llenaron de lágrimas de coraje.

—Prefiero no morirme de hambre —gruñó.

Los dos hombres estaban callados, observando el espectáculo familiar como quien ve una novela que ya se sabe, pero igual le entretiene.

—Mira, ma —dijo uno de ellos, el flaco, intentando volver al guion—. Nosotros no queremos ponerla contra la pared. Nada más…

—Ya me pusieron —lo interrumpí—. Desde que lo empezaron a jalar cuando era menor. Desde que le daban de a quinientos por “cuidar la esquina” y decir quién entraba y salía. Desde que lo subieron a las camionetas dizque a “dar la vuelta”. ¡No me vean la cara!

Los tres se quedaron callados. El sol empezaba a entrar por la ventana, pintando de naranja las paredes viejas.

Tomé aire. Sentí una decisión formándose en mi pecho, de esas que sabes que pueden romperlo todo, pero que si no las tomas te vas a arrepentir el resto de tu vida.

—Ángel —dije, mirándolo a los ojos—. Mientras seas menor y vivas aquí, yo tengo la última palabra. Y mi palabra es no. No quiero que entres. No voy a estar tranquila sabiendo que cada que sales no sé si vas a regresar. No voy a aceptar dinero manchado. No voy a hacer café para celebrarlo. No.

Él apretó los dientes.

—Ya no soy un niño, ma.

—Entonces lárgate —dije, con la voz quebrada—. Pero si cruzas esa puerta con ellos, no vuelvas.

La frase me supo a mi propia sangre. Era la misma que tantas madres dolidas dicen cuando se sienten traicionadas. Nunca pensé decirla yo. Pero ahí estaba.

Ángel me vio como si le hubiera escupido en la cara.

—¿Eso quieres? —susurró—. ¿Que me vaya?

—Quiero que vivas —contesté—. Pero no puedo obligarte. Lo que sí puedo es no permitir que conviertan mi casa en su oficina.

El tatuado se levantó despacio.

—Señora —dijo—. Con respeto: esto ya estaba hablado. Si usted lo corre, pa’ nosotros es una señal. Una de dos: o se nos da pa’ atrás… o se nos da pa’ enfrente.

Lo miré.

—¿Eso es una amenaza?

—Es la realidad —dijo.

4. La línea cruzada

La discusión se volvió gritos. No recuerdo todas las palabras, pero sí las sensaciones.

Recuerdo que le dije a Ángel que no lo iba a ver morir en una banqueta. Que no iba a velarlo en un ataúd prestado mientras ellos mandaban coronas enormes. Que no iba a ir a reconocer su cuerpo a una morgue. Él me respondió que yo exageraba, que no todos terminaban así, que eso le pasa nomás “a los pendejos”.

Recuerdo que el tatuado se hartó y dijo:

—Ya, morro, vámonos. ¿Quieres o no?

Y que mi hijo, contra todo lo que yo había hecho por criarle un criterio, dio un paso hacia la puerta.

Ahí, el miedo me reventó en el cuerpo. Y dije lo que nunca pensé que diría.

—Un paso más —grité—, y llamo a la Guardia Nacional.

Hubo un silencio pesado.

Los dos hombres me miraron como si de pronto se hubiera abierto la tierra.

Ángel se giró, incrédulo.

—¿Qué?

—Me oíste —dije, sacando el celular del bolsillo de la bata—. Un paso más y marco. Tengo el número de denuncias anónimas. No sé si vayan a hacer algo o no, pero algo es algo. Y si hoy no vienen, vendrán otro día. Y yo voy a seguir chingando. No voy a quedarme callada viendo cómo se llevan a mi hijo.

El tatuado se acercó un poco, despacio, con una sonrisa falsa.

—Señora… no haga una locura.

—La locura es lo que hacen ustedes —repliqué, al borde del llanto—. Venir por chamacos. ¡Váyanse a conseguir adultos, cabrones!

Ángel estaba pálido.

—Ma, por favor…

—No —repetí—. O te quedas, o te vas pero no con ellos. Tú decide.

El flaco se levantó también.

—Mira, Ángel —dijo, con tono frío—. Nosotros no forzamos a nadie. Si tu jefa está así, mejor nos vamos. Pero que sepas que acá las decisiones tienen consecuencias. Tanto pa’ ti… como pa’ ella.

Me miró con esos ojos que ya no tenían ni pizca de cordialidad.

—Cuando se le quite el coraje —añadió—, nos buscas. Si es que todavía hay chance.

Se dirigieron a la puerta. Antes de salir, el tatuado se giró.

—Que tenga buen día, doña Tere —dijo—. Y que le dure el valor.

Salieron. Escuché la camioneta encenderse y alejarse, el motor desapareciendo en la calle.

El silencio que quedó fue peor.

Ángel me miró con odio.

—Ya lo arruinaste —dijo, con la voz rota—. Ya arruinaste todo.

—Si por “todo” te refieres a tu camino a morir joven —contesté, temblando—, sí. Ojalá lo haya arruinado.

Él golpeó la mesa con el puño.

—Tú no sabes nada, ma. Nada. Toda la vida pobres, todo el tiempo rogándole al del gas que nos espere, al de la luz que no la corte, y cuando por fin se asoma algo, tú lo pateas. ¿Qué quieres? ¿Que me meta de cajero en el súper hasta los cuarenta?

—Quiero que estés vivo a los cuarenta —le dije—. Eso quiero.

—Pues felicidades —escupió—. Acabas de convertirte en mi peor enemiga.

Se fue a su cuarto, azotando la puerta.

Yo me quedé en la cocina, con las tazas de café aún humeantes, las sillas chuecas y la sensación de haber cruzado una línea que no sabía si podía desandar.

5. El día más largo

Las horas siguientes fueron eternas.

Ángel no salió de su cuarto. Yo oía su música fuerte, corridos tumbados, trap, lo que fuera que escucharan ahora. Cada canción me taladraba la cabeza.

Pensé en ir a hablarle mil veces. Cada vez que me acercaba a la puerta, algo me detenía: el miedo a que me dijera que se iría de todos modos, el miedo a que me contestara con el mismo odio, el miedo a no saber qué decirle para que entendiera.

Encima, estaba la otra angustia: la de los hombres. ¿Regresarían? ¿Se quedarían vigilando desde alguna esquina? ¿Se vengarían conmigo, con él, con todos?

A eso de las cuatro de la tarde, tocaron la puerta otra vez. Sentí que el corazón se me subía a la garganta.

Fui asomándome por la ventana, poquito. No era la camioneta negra. Era Lupita, mi vecina, la que vendía tamales. Traía una olla.

—Tere, te traje unos que me sobraron —dijo—. Están buenos.

Me reí nerviosa. Le agradecí. Casi lloro de alivio.

Por la noche, el ruido de la colonia bajó. Se escucharon unas sirenas a lo lejos. Un helicóptero pasó, luego desapareció.

A las once, oí la puerta del cuarto de Ángel. Salió al baño, sin mirarme. Yo estaba sentada a la mesa, fingiendo ver la tele sin volumen.

—Hijo… —empecé.

—No quiero hablar —dijo, sin voltear.

—Solo quiero…

—Te dije que no —repitió—. Si no confías en mí, ya no hay nada que hablar.

Se metió al cuarto otra vez. Cerró.

Esa noche casi no dormí. Me la pasé alerta, escuchando cualquier ruido. Por primera vez, me arrepentí un poco de no haber tenido pareja, alguien con quien compartir esa vigilia. Pero luego pensé que, si la hubiera tenido y fuera como el padre de Ángel, seguro estaría borracho en alguna cantina mientras yo me comía sola mis angustias.

6. El golpe de realidad

Pasaron días. Después, semanas.

Ángel siguió trabajando en el taller, pero se le veía cargando otra cosa encima. A veces llegaba más tarde de lo normal; cuando le preguntaba, contestaba con monosílabos. Otras tardes, se quedaba horas sentado en el techo de la casa, viendo el horizonte seco de techos y cables.

Una noche, mientras yo preparaba lonches para vender al día siguiente, lo vi entrar con la camisa manchada. No era sangre, era aceite de motor, pero igual me hizo brincar.

—Te dieron más chamba —dije, como quien lanza un anzuelo.

—Sí —respondió—. Arreglar carros, al menos por ahora. No soy “confiable” pa’ otras cosas.

Lo dijo con rencor.

—Tal vez sea una buena noticia —intenté sonreír.

Él bufó.

—No entendiste nada, ma.

Se metió a su cuarto.

Al día siguiente, mientras yo vendía lonches afuera de la secundaria, escuché a dos señoras platicar.

—Dicen que agarraron a varios de los de Leo —susurró una—. Allá por el canal viejo. Hubo balazos.

—¿En serio? —dijo la otra, persignándose—. Ya era hora que les cayeran. Andaban muy crecidos.

Se me heló la espalda.

En la tarde, cuando Ángel llegó, lo vi más pálido de lo normal.

—¿Supiste? —pregunté.

Asintió, tirando la mochila en un rincón.

—Cayeron dos del grupo —dijo—. El “Chino” y el “Tavo”.

—¿Los conocías?

—Sí.

Se sentó en la mesa, derrotado.

—También… —añadió—, se llevaron al flaco que vino ese día.

No supe qué sentir. Tristeza, alivio, miedo. Todo mezclado.

—¿Tu jefe… el tal Leo? —pregunté.

—Ese no —respondió—. Ese quién sabe cómo le hace, pero siempre se les escapa. Pero está encabronado. Dice que hubo “soplones”. Que va a averiguar.

Supe, en ese momento, que mis amenazas de llamada no habían sido tan “anónimas” como yo creía. No porque yo hubiera sido la delata —no alcancé a hacerlo— sino porque alguien más sí lo hizo. Y porque, para gente así, cualquier mamá que se niega es sospechosa.

—¿Crees que sospeche de ti? —pregunté, tragando saliva.

Ángel se quedó callado unos segundos.

—Tal vez —dijo—. Tal vez no. Ya no sé.

Me miró, por fin, directo.

—Ma… si un día no llego… —empezó.

—No —lo corté—. No vas a empezar con eso. No voy a aceptar esas palabras en esta casa.

Él se rió, sin humor.

—Tú empezaste —dijo—. Con lo de la morgue y los velorios.

—Fue por miedo, hijo —susurré.

—Yo también tengo miedo —confesó.

Sentí que por fin se abría una puerta entre los dos. Pequeña, pero ahí.

7. La propuesta que ahora era mía

Unos días después, tocaron la puerta otra vez, temprano. No tan de madrugada como la vez anterior, pero lo suficiente para que me causara ansiedad.

Abrí con cuidado. Esta vez era otro hombre, no los de antes. Más joven, gorra hacia atrás, mirada inquieta.

—¿La señora Tere? —preguntó.

—Sí.

—Traigo un recado —dijo, sacando un papelito y un sobre del bolsillo—. Del señor Leo.

El corazón me dio un vuelco.

—¿Qué recado?

Me extendió el papel. Tenía solo una frase, escrita con letra grande:

“LO QUE SE OFRECIÓ SIGUE EN PIE. PARA ÉL O PARA USTED. NO SE HAGA LA SANTA. TODOS COMEMOS DE ALGO.”

El sobre estaba pesado. Lo abrí por instinto. Adentro había billetes. Muchos. No los conté, pero era más de lo que yo había visto junto en años.

El mensajero me miró, incómodo.

—Yo nomás soy el mandadero, doña —dijo—. Ahí usted sabrá.

Ángel se asomó por el pasillo.

—¿Quién es, ma?

Guardé el papel y el sobre en la bata, casi por reflejo.

—Nada —dije—. Un recibo.

El muchacho se fue. Cerré la puerta. Me apoyé en ella unos segundos, respirando fuerte.

Fui a la cocina. Saqué el sobre, lo tiré en la mesa como si quemara.

Ángel entró.

—¿Qué fue eso? —preguntó.

No le mentí.

—Dinero —dije—. Del señor ese. Y un recado para ti. O para mí.

Le di el papel. Lo leyó. Su expresión cambió varias veces: sorpresa, indignación, algo que parecía… esperanza.

—Con esto… —dijo, tocando el sobre—. Con esto podrías dejar de vender lonches, ma. Podríamos pagar las deudas. Hacer mejoras.

Lo miré, incrédula.

—¿Tú también? —dije—. ¿De veras?

—No estoy diciendo que lo aceptes —se defendió—. Nomás digo… que es mucha lana.

Me reí, cansada.

—No es dinero —dije—. Es una correa.

Tomé el sobre, lo abrí, conté rápido. Eran como cincuenta mil pesos. Billetes de quinientos, de mil.

Me los acerqué a la cara. Olían a papel, a cigarro, a sudor. No olían a nada limpio.

—Con esto podríamos pagar lo que debemos del refri, del gas, de la escuela de Lupita, sí —dije—. Pero cada peso vendría con la cara de un muerto. Con la imagen de un morro levantado, de una mamá llorando. No quiero eso.

Ángel se recargó en la pared, las manos en los bolsillos.

—¿Y qué vas a hacer? —preguntó.

Lo miré. Una idea loca se me formó en la cabeza. Loca, sí, pero quizá la única que tenía sentido.

—Voy a regresarlo —dije.

Él abrió los ojos.

—¿Estás loca? —susurró—. Eso sí que es faltarle al respeto. Más que lo de la otra vez.

—Tal vez —respondí—. Pero peor hubiera sido agarrarlo. Si lo agarro, entonces sí, ya entré. Y no quiero entrar.

—¿Y cómo piensas devolvérselo? —se burló—. ¿Vas a ir al taller y decir “no gracias, señor, no quiero su dinero”? No es Coppel, ma.

Lo pensé un segundo.

—No —respondí—. Voy a llevarlo a la única parte donde el dinero de ellos de veras les duele: al gobierno.

Ángel parpadeó.

—¿Qué?

—La vez pasada amenacé con llamar —dije—. No lo hice. Y mira cómo estamos. Con miedo, pero igual de empinados. A lo mejor es hora de dejar de amenazar y hacer algo. Con pruebas.

Saqué mi celular. Busqué el número de la Fiscalía que había anotado en un papel meses antes. Durante semanas lo había tenido pegado en el refri, luego lo guardé en el cajón, como quien guarda un arma sin estrenarla.

Ángel se puso nervioso.

—Ma, no… —empezó.

—No voy a decir tu nombre —lo interrumpí—. No voy a dar tu cara. Solo voy a llevar este dinero, este papel, y voy a decir que sé de dónde vienen. Que hay un señor Leo que da becas de sangre en tal taller, en tal colonia. No sé si vaya a servir. No sé si me vayan a mandar al carajo. Pero prefiero hacer algo que nada.

—¿Y si se enteran? —preguntó él—. ¿Si de veras hay alguien adentro que les dice quién fue?

Lo miré.

—Hijo —dije—. Ya nos tienen en la lista de “conflictivos” desde que les dije que no. No somos invisibles. La diferencia es si nos morimos callados o haciendo ruido.

Se quedó callado. Lo vi debatirse.

—¿Y si nos vamos? —propuso, de pronto—. ¿Y si nos vamos a otra ciudad? A Tijuana, al otro lado, a donde sea. Dejamos la casa, nos vamos.

Me reí, triste.

—¿Con qué dinero? —pregunté—. ¿Con el de ellos? ¿Y luego qué? ¿Allá también vas a querer meterte con alguien parecido porque “no hay de otra”?

Se sentó, derrotado.

—Entonces estamos jodidos aquí y allá —murmuró.

—No —respondí—. Jodidos sí. Vendidos, todavía no.

Tomé la decisión.

—Voy a la Fiscalía —dije—. Si quieres, vienes. Si no, te quedas. Pero hoy ya no vamos a seguir así.

8. La oficina fría

La Fiscalía quedaba en el centro. Un edificio gris, con aire acondicionado que funcionaba demasiado bien. En la sala de espera había posters con mensajes contra la violencia familiar, contra el narcomenudeo, contra todo. En la práctica, todos los que estábamos ahí teníamos cara de que dudábamos que de verdad sirviera.

Ángel se sentó a mi lado, inquieto.

—Parecemos criminales —susurró.

—Criminal es el que no hace nada cuando ve que se están llevando a su hijo —le dije.

Una secretaria nos dio una ficha. Esperamos casi una hora. Al fin, nos pasaron con un agente del Ministerio Público. Era un hombre joven, con ojeras, camisa arrugada, cara de que ya había visto demasiadas cosas para su edad.

—¿En qué puedo ayudarles? —preguntó, automático.

Saqué el papel y el sobre. Los puse sobre el escritorio.

—Quiero denunciar —dije—. O reportar. O lo que sea que se pueda hacer con esto.

Él miró el dinero, luego a mí, luego a Ángel.

—¿Quién se los dio? —preguntó, sin ninguna sorpresa.

—Un mensajero de un señor al que le dicen Leo —respondí—. De la colonia El Trébol.

Sus cejas se levantaron apenas.

—¿Leo “el Güero”? —preguntó.

—No sé sus apellidos —dije—. Solo sé que tiene un taller de carros, que trae camionetas, que todo mundo le dice “señor” y que anda jalando chamacos.

El agente suspiró.

—Doña… —empezó—. Casos como éste tenemos muchos. No siempre podemos…

—Ya sé —lo interrumpí—. No vengo a exigir un milagro. Vengo a hacer lo único que puedo: dejar esto aquí. Que conste que lo intenté. Que si mañana mi hijo aparece en una fosa, al menos haya un papel que diga que su madre vino a decir que lo estaban tentando.

Él me miró, distinto.

—¿Su hijo es menor? —preguntó, viendo a Ángel.

—Diecisiete —respondí.

—¿Y ya lo habían intentado jalar?

—Ya lo tenían casi adentro —confesé.

Conté todo. La visita de madrugada, la “propuesta”, la discusión, el nuevo recado, el sobre. Ángel habló poco, pero asentía, apretando las manos.

El agente tomó notas.

—Podemos abrir una carpeta de investigación —dijo—. No le voy a mentir: esto es delicado. Si ellos se enteran de que usted vino, puede haber represalias. Pero también es cierto que, sin denuncias, no podemos hacer nada. Queda en las sombras. Y ellos siguen jalando chamacos.

—¿Entonces? —pregunté.

Él hizo una pausa.

—¿Están dispuestos a seguir? —preguntó—. Nada de esto es sencillo. Ni seguro. Pero si nadie da el paso, esto nunca se detiene.

Miré a Ángel. Él me miró a mí.

Por primera vez desde aquella madrugada, lo vi sin coraje. Vi a mi hijo, el mismo que de niño me pedía que le leyera cuentos, el que lloró la primera vez que vio un perrito muerto en la calle, el que, a pesar de todo, aún no se había ido con ellos.

—Sí —dije, al mismo tiempo que él.

El agente asintió.

—Está bien —dijo—. Entonces vamos a dejar asentado todo. Y voy a ver qué se puede hacer con este señor. No le prometo que mañana lo arrestemos. Pero cada vez que alguien tiene el valor de venir, nos da un poco más de fuerza para armar algo.

Tomó el sobre, contó el dinero, lo registró. Nos dio copia de la denuncia.

—Guarde esto muy bien —dijo—. Y cuide sus movimientos. Cambie un poco sus rutinas. Vea quién se les acerca. No confíen en cualquiera.

Salimos de ahí con el sol pegándonos de frente. Ángel se tapó los ojos.

—¿Crees que sirva de algo? —preguntó.

—No lo sé —respondí—. Pero al menos ahora, si nos pasa algo, no será porque nos quedamos callados.

—Siempre tan dramática, ma —bromeó, débil.

Reímos los dos, cansados.

9. Un nuevo amanecer

Han pasado dos años desde aquella madrugada en que mi hijo me despertó diciendo “pon café y la mesa”. Dos años desde que dije “no” y vi cómo se le quebraba algo adentro. Dos años desde que llevé el sobre a la Fiscalía y dejé de sentirme simple espectadora de una guerra ajena.

¿Se detuvo el señor Leo? No. Sigue ahí, según me cuentan. Cayó un primo suyo, otro operador, pero él sigue.

¿Dejaron de venir por Ángel? Dejaron de venir a la casa, al menos. No sé si en el taller le sigan tirando línea. Él dice que no. A veces le creo, a veces no. Aprendí que la confianza se reconstruye lento.

¿Nos hicieron algo? No. Hubo unas semanas en que vimos carros pasar más seguido, sombras en la esquina. Luego, nada. Tal vez ni fuimos tan importantes. Tal vez tenían cosas más grandes que atender. O tal vez el agente hizo algo que no me contó.

Lo que sí cambió fue otra cosa.

Ángel, después de la balacera donde cayeron sus conocidos, se quedó unos días sin dormir. Soñaba con sirenas, con cuerpos. Una noche se sentó en mi cama, como cuando era niño.

—Ma —dijo—. Creo que sí te debo una disculpa.

Yo casi me atraganto.

—Por lo del cuchillo invisible que me aventaste tú con tus palabras —intenté bromear.

No se rió.

—Por querer irme con ellos —dijo—. Por no ver que tu miedo no era nomás por controlarme. Era… por salvarme.

Lo abracé.

—Yo tampoco fui perfecta —admití—. Te encerré mucho, te eché cosas en cara, te traté como si no supieras pensar. Pero la verdad es que… me aterra el mundo en el que te tocó ser hombre.

Él recargó la cabeza en mi hombro.

—Me aterra a mí también —dijo—. Pero ya no quiero soltarme de ti para agarrarme de ellos.

Empezó a tomar cursos de mecánica más formales, los que daba el Conalep en la colonia de al lado. No son la gran cosa, pero es algo. A veces viene un ingeniero de una planta de autopartes y les habla de trabajos “legales”. Yo los veo y se me aprieta el corazón; parecen tan poca cosa frente a las camionetas y el dinero rápido. Pero son una puerta.

Yo sigo vendiendo lonches, sí, pero también entré de intendente a una escuela. Es trabajo duro, pero constante. Entre mi sueldo y lo que Ángel trae del taller, la casa se sostiene a duras penas. No tenemos mini split, pero el techo ya no gotea tanto.

A veces, cuando amanece, el olor del café me recuerda esa madrugada. Cuando oigo a Ángel levantarse antes de lo normal, todavía se me tensa el cuerpo. Una parte de mí espera escuchar de nuevo:

—Ma, levántate. Van a venir.

Pero lo que oigo últimamente es otra cosa.

—Ma, ya me voy al curso. Te dejé café en la mesa.

Pequeños milagros.

10. El cierre que me debo

Alguien me dijo una vez que en México ser madre es vivir en estado de alarma permanente. No lo sé. Yo solo sé que ahora, cuando me preguntan qué hice “cuando quisieron jalar a mi hijo”, cuento la historia entera.

No me pongo como heroína. Tuve miedo, dudé, insulté, me equivoqué en el tono, tal vez. Pero también hice café, puse la mesa y dije no. Grité, amenacé con llamar, luego llamé. Me temblaron las rodillas, pero no me quedé parada viendo cómo se lo llevaban.

Y él, mi hijo, también decidió. Pudo haberse ido con ellos aquel día. No lo hizo. Me odió, sí. Me dijo que era su enemiga. Hoy, de vez en cuando, me manda un mensaje desde el taller:

“Ma, ¿qué se te ofrece del Oxxo?”

Y yo le contesto:

“Nada, hijo. Nomás que regreses.”

Y regresa.

No sé qué va a pasar mañana. No sé si el señor Leo seguirá rondando, si habrá otro que tome su lugar, si algún día en este país dejarán de desayunarse noticias de cuerpos en las cunetas.

Lo que sí sé es esto: aquella madrugada, en mi cocina chueca de Ciudad Obregón, se jugó algo más que un “jale” o un sueldo. Se jugó la vida de mi hijo. Y aunque el mundo sea un monstruo más grande que yo, aunque mis decisiones parezcan granitos de arena frente a un mar de violencia, prefiero seguir haciendo montoncitos de arena que dejar que el mar se trague todo sin pelear.

Mi hijo me despertó antes del amanecer y me dijo: “Haz café y pon la mesa”.

Yo hice el café. Puse la mesa.

Pero no puse a mi hijo sobre ella.

Y eso, en este país, ya es una especie de milagro.

Pin

News

Una confesión inventada que sacudió las redes: Alejandra Guzmán y la historia que nadie esperaba imaginar

Ficción que enciende la conversación digital: una confesión imaginada de Alejandra Guzmán plantea un embarazo inesperado y deja pistas inquietantes…

Una confesión imaginada que dejó a muchos sin aliento: Hugo Sánchez y la historia que cambia la forma de mirarlo

Cuando el ídolo habla desde la ficción: una confesión imaginada de Hugo Sánchez revela matices desconocidos de su relación matrimonial…

Una confesión inventada sacude al mundo del espectáculo: Ana Patricia Gámez y la historia que nadie esperaba leer

Silencios, miradas y una verdad narrada desde la ficción: Ana Patricia Gámez protagoniza una confesión imaginada que despierta curiosidad al…

“Ahora puedo ser sincero”: cuando una confesión imaginada cambia la forma de mirar a Javier Ceriani

Una confesión ficticia que nadie esperaba: Javier Ceriani rompe el relato público de su relación y deja pistas inquietantes que…

La confesión que no existió… pero que millones creyeron escuchar

Lo que nunca se dijo frente a las cámaras: la versión imaginada que sacudió foros, dividió opiniones y despertó preguntas…

La “Idea Insana” de un Cocinero que Salvó a 4.200 Hombres de los U-Boats Cuando Nadie Más Pensó que la Cocina Podía Ganar una Batalla

La “Idea Insana” de un Cocinero que Salvó a 4.200 Hombres de los U-Boats Cuando Nadie Más Pensó que la…

End of content

No more pages to load