Cuando me presenté ante el juez con mi viejo uniforme impecable, mi familia se burló de mí delante de todos… hasta que él se puso de pie, me saludó con respeto y reveló una verdad que cambió nuestro destino para siempre

El día que me reí por última vez de mí mismo frente al espejo fue el mismo día que mi familia decidió reírse de mí en voz alta.

Era lunes, seis y media de la mañana, y yo estaba de pie en mi habitación de adolescente convertida en cuarto de visitas, frente al armario abierto. A un lado, unos vaqueros gastados y una camisa sencilla. Al otro, mi uniforme perfectamente planchado, las botas lustradas, las medallas que no usaba casi nunca porque no sabía dónde colocarlas dentro de mi vida civil.

—Es solo una audiencia, Diego —me dije en voz baja—. No es una ceremonia, no es un desfile. Es un juez, cuatro paredes y tu familia tratando de arrancarte lo último que te queda de papá.

Me pasé la mano por el cabello, ahora algo más corto que en mis años de servicio, y escuché, a través de la puerta, el murmullo de las voces en la cocina. Mi madre, Rosa, moviéndose entre ollas y tazas. Mi hermana, Mariana, hablando rápido, como siempre que estaba nerviosa. Mi hermano mayor, Carlos, con ese tono de seguridad que usaba cuando quería convencer a todos de que tenía la razón.

No se trataba solo de una audiencia. Era la audiencia. Esa en la que un juez iba a decidir qué hacer con la casa en la que había crecido, la casa donde mi padre había pegado fotografías en la pared, medido nuestra altura en el marco de la puerta y enseñado a mi madre a regar las plantas sin ahogarlas.

La casa que ahora mi hermano y mi hermana querían vender.

Volví a mirar el uniforme. Llevaba años guardado con cuidado, como se guarda un idioma que ya casi no se usa pero que sigue siendo tuyo. El verde, los parches, la insignia discreta en el hombro. No era un disfraz, aunque últimamente muchos lo miraran como si lo fuera.

Respiré hondo.

—Si lo llevo, se reirán —pensé—. Dirán que quiero llamar la atención, que siempre tengo que hacer un espectáculo.

Luego pensé en papá. En cómo se le iluminaban los ojos cada vez que me veía con el uniforme, aunque por dentro se muriera de preocupación. En las cartas que me escribió mientras estaba desplegado y que firmaba siempre con la misma frase: “Vuelve a casa con la cabeza alta, hijo. Eso es lo único que te pido”.

La cabeza alta.

Me vi a mí mismo, ante el juez, con vaqueros y camisa, intentando explicar quién era, qué había hecho, por qué me dolía tanto que me pintaran como un aprovechado codicioso que quería apropiarse de la casa “por haber estado fuera”.

Y luego me vi con el uniforme, no como armadura, sino como traducción visible de una parte de mi vida que mi familia se empeñaba en minimizar.

Tomé la percha.

—Hoy voy así —decidí—. Que se rían si quieren. Yo sé por qué lo hago.

Cuando salí de la habitación, mi madre ya estaba sirviendo café. La cocina olía a pan tostado y a tensión mal disimulada.

—Buenos días —dije, intentando sonar normal.

Mariana levantó la vista primero. Tenía un croissant a medio camino de la boca y el móvil en la otra mano. Sus ojos se agrandaron.

—¿Qué…? —soltó, casi escupiendo las migas—. ¿Vas a ir así?

Carlos se volvió en su silla, taza en mano. Sus cejas se arquearon tanto que casi desaparecieron bajo el cabello.

—Madre mía, Diego —rió—. ¿Vamos a un juicio o a una película de acción?

Mi madre, que estaba de espaldas, se giró despacio. Sus ojos recorrieron el uniforme, de arriba abajo, y se detuvieron un segundo en la pequeña barra de condecoraciones.

Suspiró.

—Hijo… —empezó, con voz baja—. ¿No te basta con que la gente ya te mire raro cuando vas por la calle?

—No me miran raro —respondí, aunque sabía que a veces sí—. Y aunque lo hicieran, no estoy haciendo nada malo.

Mariana dejó el croissant en el plato.

—Diego, por favor —dijo—. Es un juicio de familia. No necesitas ir disfrazado de héroe. Solo va a parecer que intentas manipular al juez con “mírenme, soy un soldado ejemplar, denme la casa”.

Carlos soltó una carcajada.

—Exacto —añadió—. Parece más una estrategia barata que otra cosa. ¿Tu abogada no te dijo nada?

—Mi abogada sabe que no hay ninguna ley que me prohíba usar el uniforme —respondí, sintiendo el calor subiendo por el cuello—. Y no lo llevo para impresionar a nadie. Es mi ropa de trabajo. Lo fue durante años. Y sigue siendo parte de quién soy.

Mariana resopló.

—Tu “trabajo” ya pasó, Diego —dijo, subrayando la palabra con los dedos—. Ya volviste. Esto es otra cosa. Esto es la vida real, aquí. Nosotros. Mamá. La casa. No tiene nada que ver con lo que hiciste fuera.

La frase me atravesó como una astilla.

—¿La vida real? —dije, más tranquilo de lo que me sentía—. ¿Crees que lo que viví allí no era real?

Carlos se encogió de hombros.

—No empieces con tus dramas, hermano —soltó—. Todos respetamos que hicieras “tu servicio”, muy bien, aplausos, pero ahora estamos hablando de papá y de lo que es justo. Y ponerte eso —me señaló con la barbilla— justo hoy, solo deja claro que quieres jugar sucio.

Mi madre se sentó, dejando la cafetera sobre la mesa con un golpe involuntariamente fuerte.

—Basta —pidió—. No peleen así antes de ir al tribunal.

Pero las palabras no detuvieron el fuego que ya se había encendido.

—¿Jugar sucio? —repetí, mirándolo fijo—. Lo sucio fue venir a buscarme el mismo día del entierro de papá con papeles para que firmara “por el bien de todos”, sin siquiera preguntarme cómo estaba.

—Esos papeles eran para organizar las cosas —replicó Carlos—. Tú estabas desaparecido, Diego. Te ibas meses y meses, apenas llamabas…

—¡Porque estaba desplegado! —alzé la voz por primera vez—. ¿Crees que me iba de vacaciones? ¿Crees que podía llamarte desde donde estaba cada vez que te entraba la angustia?

—Yo no dije eso —intervino Mariana, pero ya era tarde.

La discusión, que hasta entonces había sido una chispa, se volvió incendio.

—Siempre lo mismo —siguió Carlos, apoyando los codos en la mesa—. Todo se justifica con “estaba de servicio”. ¿Y nosotros? ¿Y mamá? ¿Y papá con sus rodillas hechas polvo y su tos que no se le iba? ¿Quién estaba aquí cuando él se caía por las noches? Nosotros. No tú.

Mi madre cerró los ojos, como si esas palabras fueran demasiado.

—Carlos… —murmuró.

Yo sentí algo apretarse en el pecho.

—Llamé cada vez que pude —dije—. Mandé dinero. Pedí permiso para venir cuando papá empeoró.

—Sí, claro —rió Carlos con amargura—. Llegaste dos días después del funeral. Muy útil.

El silencio cayó como un portazo.

Respiré hondo, contando hasta tres.

—No llegué antes porque el avión que tenía que traerme se retrasó —dije—. No fue mi decisión. Y créeme, Carlos, yo quería estar aquí más que nadie.

—Pero no estabas —respondió él—. Y ahora vienes con uniforme, medallas y discurso de sacrificio para convencer a un juez de que mereces más que nosotros.

—Quiero que respeten lo que papá escribió en su testamento —respondí—. Él quiso que la casa quedara a nombre de los tres y que tú y Mariana no echaran a mamá si ella quería seguir aquí. Eso es todo.

—Y tú sabes que no tenemos dinero para mantener esta casa —replicó Mariana, señalando las paredes como si fueran culpables—. Las facturas, las reformas, los impuestos. No podemos, Diego. Necesitamos venderla.

—¿Y adónde va a ir mamá? —pregunté—. ¿A un piso diminuto en las afueras, sin jardín, sin sus plantas?

—Eso se puede hablar —dijo Mariana, pero su voz sonaba menos firme.

Mi madre, que hasta entonces había permanecido callada, habló por fin.

—Yo quiero quedarme aquí —dijo, casi en un susurro—. Es lo único que me queda de tu padre. Pero tampoco quiero ser una carga para ustedes.

Su mirada se posó en mí un segundo más que en los otros.

—Por eso estamos yendo al juez —intervino Carlos, como si quisiera cerrar el tema—. Para que alguien imparcial nos diga qué hacer. Pero te lo repito, Diego: ir vestido así es un golpe bajo.

—¿Sabes qué es un golpe bajo? —respondí, sintiendo la voz quebrarse un poco—. Que mi propio hermano piense que mi uniforme es solo un disfraz para manipular gente.

Nos miramos a los ojos, ninguno dispuesto a ceder un milímetro. Mariana se levantó, recogiendo su bolso.

—Llegaremos tarde —dijo, cortante—. Sigan discutiendo si quieren. Yo me voy al coche.

Salió de la cocina dando pasos rápidos. Carlos la siguió después de terminar su café de un trago.

Me quedé solo con mamá. Ella miró mi uniforme otra vez, con una mezcla de orgullo y preocupación.

—Te ves muy guapo, hijo —dijo—. Tu padre habría… habría sonreído al verte así.

Me tragué el nudo que me subía por la garganta.

—No lo llevo por ellos —susurré—. Lo llevo por él. Y por mí.

Ella asintió.

—Sea como sea —añadió—, prométeme una cosa: que lo que pase hoy en ese tribunal no nos rompa del todo. Ya me rompe bastante la ausencia de tu padre. No quiero perder también a mis hijos por culpa de una casa.

La abracé despacio, cuidando de no aplastar los pliegues perfectos del uniforme.

—Haré lo posible, mamá —respondí—. Pero no puedo prometer lo que depende también de ellos.

El edificio de los juzgados era gris, funcional, sin encanto. Una fila de personas esperaba en la entrada para pasar por el arco de seguridad. Algunos iban con trajes elegantes; otros, con ropa sencilla de trabajo. Unos miraban al suelo, otros hablaban por teléfono. Yo sentía todas las miradas clavarse en mí cada pocos segundos y no sabía si era imaginación o realidad.

Cuando nos acercamos al arco de seguridad, el guardia me miró de arriba abajo.

—Buenos días —dijo—. ¿Algún objeto metálico además del cinturón y las insignias?

—Solo mis llaves y la cartera —respondí, vaciando los bolsillos.

Asintió y nos dejó pasar sin más comentarios. Detrás de mí, escuché a Carlos susurrar algo a Mariana.

—Ya verás que el juez se impresiona y le da la medalla al mérito inmobiliario —bromeó en voz baja.

Mariana soltó una risita nerviosa.

—Basta —dije sin girarme—. No estoy sordo.

—Tampoco estás solo, por desgracia —replicó él.

En la sala de espera del piso tercero, nuestra abogada, la licenciada Herrera, nos esperaba con un maletín negro y expresión serena. Era baja, delgada, con el cabello recogido en un moño tan tenso como su agenda.

—Buenos días a todos —saludó—. Diego, veo que decidió venir con el uniforme.

—¿Algún problema? —pregunté.

—Legal, ninguno —respondió ella—. Estratégicamente… despertará opiniones. Algunos jueces lo ven como respeto; otros, como teatralidad. No sabemos con qué tipo nos tocará.

—Pues que vea lo que quiera —dije—. Yo solo planeo decir la verdad.

Ella asintió, con ese gesto mínimo que usan los abogados cuando se dan cuenta de que su cliente ya tomó una decisión y no vale la pena discutirla.

Del otro lado del pasillo, el abogado de mis hermanos hablaba con ellos animadamente. Llevaba un traje caro y una sonrisa ensayada. Cuando se dio cuenta de que lo miraba, me dedicó una mirada neutra, profesional, como si me evaluara y al mismo tiempo no me viera.

Una funcionaria salió de una puerta lateral y llamó:

—Familia Álvarez Johnson, Sala 4.

Nos levantamos al mismo tiempo. Mi madre se agarró a mi brazo sin decir nada. Su mano temblaba un poco. Yo la apreté con cuidado.

La Sala 4 era más pequeña de lo que imaginaba, con bancos de madera y un aire ligeramente rancio. En el estrado, el asiento del juez estaba vacío aún. El escudo de la república colgaba en la pared, presidiendo la escena. A un lado, la mesa del secretario. A los lados, las mesas de las partes.

Nos sentamos donde la abogada nos indicó. Yo sentí las miradas de otros asistentes rozando mi uniforme como dedos curiosos. Un hombre susurró algo a su acompañante y ambos me observaron con discreción mal disimulada.

Me acomodé en la silla, espalda recta casi por reflejo, y dejé la gorra sobre la mesa.

—Recuerda respirar —susurró la licenciada Herrera—. No estamos en un interrogatorio. Tú no eres el acusado aquí.

—A veces no estoy tan seguro —respondí en voz baja.

Ella sonrió de medio lado, pero no alcanzó a contestar: la puerta lateral se abrió.

—En pie, por favor —anunció el secretario.

Todos nos levantamos.

El juez entró con paso tranquilo. Era un hombre de unos sesenta años, cabello entrecano, gafas finas. Su expresión era seria pero no dura. Los ojos azules recorrieron la sala con rapidez, como si hiciera un inventario silencioso. Se sentó, y el secretario indicó que podíamos sentarnos de nuevo.

Por un momento, todo fue papeles, números de expediente, fórmulas recitadas de memoria.

—Caso número 327/24, sobre partición de bienes hereditarios del señor Ricardo Álvarez —leyó el secretario—. Comparecen los hijos del fallecido: Carlos Álvarez Johnson, Mariana Álvarez Johnson y Diego Álvarez Johnson, así como la viuda, Rosa Johnson.

El juez asintió levemente.

—Buenos días a todos —dijo—. Vamos a intentar que esto sea lo menos doloroso posible. Hablamos de familia, hablamos de recuerdos, hablamos de una casa que para ustedes no es solo ladrillo. Les pido respeto y claridad. Aquí no venimos a pelearnos, sino a entendernos.

Sentí el peso de esas palabras como un recordatorio incómodo de la conversación de la cocina.

El abogado de mis hermanos expuso primero. Habló de deudas, de ingresos insuficientes, de la imposibilidad material de mantener la casa. Pintó a Carlos y a Mariana como hijos responsables, a cargo de una madre mayor, atrapados en una estructura demasiado grande y cara para su realidad.

—Mi representado Diego —añadió, señalándome con un gesto mínimo—, aunque queremos creer que actúa también con amor hacia su familia, se aferra a un documento redactado en circunstancias que consideramos poco claras. El señor Ricardo lo firmó poco antes de su fallecimiento, estando bajo medicación fuerte, y en ausencia de los otros dos hijos, lo que podría interpretarse…

—Objeción —interrumpió la licenciada Herrera—. Se está insinuando manipulación sin aportar prueba alguna.

El juez levantó una mano.

—Sostenida —dijo—. Continúe, pero sea cuidadoso con sus calificativos, licenciado.

El abogado sonrió, corrigiendo el rumbo.

—Digamos simplemente —añadió— que lo que buscamos es un reparto justo, que permita a todos rehacer su vida sin la losa de una hipoteca emocional y económica imposible.

Luego fue el turno de nuestra parte. La licenciada Herrera habló de la voluntad de mi padre, del documento firmado ante notario, de las cartas donde él mismo explicaba su deseo de que la casa fuera un refugio para mi madre y no un cheque al portador.

—El señor Diego —dijo, apoyando una mano sobre mi hombro— ha pasado buena parte de su vida adulta sirviendo al país en las fuerzas armadas. No estuvo presente siempre, es cierto, pero no por desinterés, sino por cumplimiento de un deber que, nos guste o no, implica ausencia. Sin embargo, siguió colaborando económicamente, y su relación con el padre fue constante a través de cartas y llamadas. Pretender ahora que ese hijo no tiene derecho a defender la última voluntad de su padre no solo es injusto, es cruel.

Yo miraba al frente, tratando de no reaccionar demasiado. Podía sentir la mirada del juez sobre mí cada vez que la palabra “hijo” se repetía.

—Bien —dijo el juez cuando ambas partes terminaron de exponer—. Ya escuché a los abogados. Ahora quiero escuchar a las personas.

Se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa y entrelazó las manos.

—Empecemos por la viuda —propuso—. Señora Rosa, ¿quiere ponerse en pie?

Mi madre se levantó lentamente. Yo pude ver cómo apretaba el bolso entre las manos.

—Señor juez —dijo, con voz temblorosa pero clara—, yo no entiendo mucho de leyes. Solo sé que esta casa es mi vida. Aquí crecieron mis hijos, aquí viví con mi marido más de treinta años. No quiero que se destruyan entre ellos por esto. Si fuera por mí, me quedaría aquí hasta que Dios quiera llevarme. Pero tampoco quiero que sufran por mantenerme.

—¿Ha sentido presión por parte de alguno de sus hijos para decidir en un sentido u otro? —preguntó el juez con suavidad.

Mi madre dudó.

—No presión… —dijo—. Pero Carlos insiste mucho en que vender es lo mejor. Diego insiste mucho en que no. Mariana… —sonrió con tristeza—, Mariana solo quiere que dejemos de pelear. Yo solo quiero paz.

El juez asintió, con una mirada casi cariñosa.

—Gracias, señora —dijo—. Puede sentarse.

Luego miró a mi hermano.

—Señor Carlos, por favor.

Carlos se levantó con seguridad. Parecía cómodo en el foco.

—Mire, señor juez —empezó—, yo no soy mala persona. Amo esta casa tanto como cualquiera. Pero las facturas no se pagan con recuerdos. El tejado pierde agua, la instalación eléctrica es vieja, las ventanas dejan escapar el calor. Mariana y yo vivimos aquí con mamá. Tenemos nuestros propios hijos, nuestros propios gastos. No podemos estar atados para siempre a una casa que requiere tanto dinero.

Hizo una pausa, buscó mis ojos y luego miró al juez.

—Diego siempre fue el valiente —añadió—. El que se fue “a servir a la patria”. Todos nos lo recordaron mil veces. Muy bien, lo acepto. Pero cuando papá se enfermó de verdad, cuando necesitaba que alguien lo llevara al hospital a las cuatro de la mañana, cuando se caía en el baño… él no estaba. Eso duele. Y sí, sé que no es su culpa del todo, pero aquí los que cargamos con todo fuimos nosotros.

El juez lo escuchó sin interrumpirlo.

—Entiendo —dijo al final—. Gracias.

Le tocó a Mariana. Se levantó más despacio, mirando el suelo.

—Yo solo quiero que mamá esté bien —dijo—. No quiero verla llorar porque sus hijos no se hablan. Me da miedo el dinero, las deudas, el futuro. Y a veces siento que Diego no entiende eso, que piensa que solo queremos echarla de aquí como si fuera basura. No es así.

Su voz se quebró y el juez hizo un gesto para que se sentara antes de que se derrumbara.

Finalmente, sus ojos se posaron en mí.

—Señor Diego —dijo—. Le toca.

Me levanté, sintiendo el roce de la tela del uniforme en las rodillas. El silencio en la sala se hizo más pesado. Era como si cada crujido de madera, cada respiración, sonara más alto.

—Señor juez —empecé, sujetando la gorra con ambas manos—, yo también podría hablar de facturas, de ausencias, de culpas. Podría decir que mandé dinero cuando pude, que rogué permisos para venir cuando mi padre estaba mal. Pero usted ya escuchó suficiente sobre eso.

Tragué saliva.

—Lo que quiero decir es otra cosa —añadí—. Mi padre sabía perfectamente a qué me dedicaba. Sabía que mi trabajo significaba estar lejos, a veces en lugares de los que no podía hablar por teléfono. Aun así, nunca me reprochó haberme ido. Al contrario. Me escribía diciendo que estaba orgulloso, aunque mi madre le decía que eso le quitaba el sueño.

Algunas personas sonrieron levemente, incluyendo el juez.

—Yo no vengo aquí a decir que merezco más que mis hermanos —continué—. No quiero un trozo mayor de la casa. No quiero echar a nadie de ningún sitio. Solo quiero que se respete lo que mi padre pidió cuando todavía estaba en condiciones de decidir. Él habló con un notario, escribió una carta que el licenciado ya tiene, y dijo que esta casa debía quedar a nombre de los tres, pero con la condición clara de que mi madre podría vivir aquí mientras quisiera. Eso es todo. Si algún día, por voluntad propia, ella decide vender, entonces podremos hablar de números. Pero mientras tanto, no puedo aceptar que se la arranque de encima como si fuera un mueble pesado.

Noté que Carlos quería decir algo, pero el abogado le puso una mano en el brazo.

—En cuanto al uniforme… —añadí, oyendo un leve murmullo en la sala—. No lo llevo para impresionar a nadie. No es un disfraz. Es la ropa que me recuerda quién soy cuando empiezo a dudar. Me recuerda que sé obedecer órdenes, sí, pero también que aprendí a decir “no” cuando algo me parecía injusto, aunque viniera de alguien con más galones que yo.

Miré al juez directamente.

—Sé que hay gente que piensa que los que usamos esto —toqué el borde de la chaqueta— nos creemos mejores que los demás. No es mi caso. Solo lo llevo porque hoy necesito toda la dignidad que pueda reunir para enfrentarme a algo que me duele más que cualquier otra cosa que haya vivido: ver a mi familia romperse por un techo.

La voz se me quebró al final. El juez me observó un segundo más, con una expresión que no supe descifrar.

—Gracias, señor Diego —dijo finalmente.

Me senté, sintiendo cómo las piernas me temblaban ligeramente. Mi madre me rozó el brazo, como si quisiera sostenerme sin llamar la atención.

El juez volvió a ponerse las gafas, revisó unos papeles y respiró hondo.

—Voy a tomar unos minutos para revisar las notas —anunció—. Les ruego que permanezcan en la sala.

Se levantó y salió por la puerta lateral.

El murmullo estalló como un suspiro colectivo. Yo sentí la mirada de Carlos taladrándome la sien.

—Muy emotivo tu discurso, hermanito —susurró—. Casi lloro.

—No es un discurso —respondí sin mirarlo—. Es la verdad.

—Tu verdad —replicó él.

Se inclinó hacia mí.

—Y lo del uniforme —añadió—, de verdad, de Oscar. Si esto fuera una película, el juez ahora volvería con la mano en el corazón y te daría la casa, la medalla y un abrazo.

Mariana le dio un codazo suave.

—Ya, Carlos —dijo—. Déjalo.

Él resopló, pero se calló.

Los minutos se hicieron largos. Yo contaba los segundos siguiendo el tic tac imaginario de un reloj que no veía. En algún momento, la puerta se abrió de nuevo.

—En pie, por favor —dijo el secretario.

Nos levantamos.

El juez entró, pero algo en su expresión había cambiado. Sus ojos se detuvieron en mí un segundo más de lo habitual. Llevaba un documento en la mano.

Se sentó, dejó el papel sobre la mesa y miró a la sala.

—He escuchado a todos —empezó—. Y, aunque mi tarea aquí es estrictamente legal, sería un hipócrita si dijera que las palabras que se dicen en esta sala no me afectan como ser humano.

Se aclaró la garganta.

—Antes de dar mi resolución —añadió—, quiero decir algo. Y, en particular, quiero hacer una pregunta al señor Diego.

Mi corazón dio un salto.

—Sí, señor juez —respondí.

—¿En qué regimiento sirvió? —preguntó, con un tono que de repente sonó diferente. Menos institucional, más personal.

La pregunta me tomó por sorpresa.

—En el 3º Regimiento de Ingenieros, señor —respondí, casi por reflejo—. Destacado en operaciones de ayuda humanitaria y misiones de apoyo en el extranjero.

El juez asintió lentamente.

—¿Estuvo usted en la operación de rescate tras el terremoto de hace cinco años? —inquirió.

Un flash cruzó mi mente: edificios caídos, polvo, gritos, niños asustados.

—Sí, señor —dije—. Estuve allí.

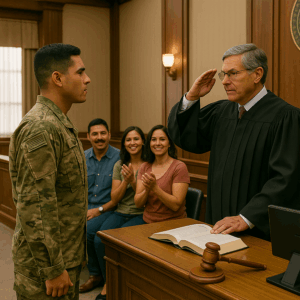

El juez guardó silencio unos segundos. Luego, con un gesto deliberado, se levantó.

Nadie se lo esperaba. Ni el secretario, ni los abogados, ni nosotros.

Se puso de pie, cuadró los hombros, y durante un instante parecía un hombre mucho más joven.

Me miró directamente.

Y levantó la mano derecha, llevándola a la sien en un saludo impecable.

El silencio se hizo absoluto. Podía escucharse literalmente cómo alguien dejaba de respirar a mitad de un suspiro.

Tardé un segundo en reaccionar. Mis reflejos, adormecidos por años lejos de la disciplina diaria, despertaron. Enderecé aún más la espalda y respondí al saludo, llevando la mano a la sien con el gesto que había hecho miles de veces antes.

La sala entera contuvo el aire.

El juez bajó la mano, y su voz sonó diferente cuando habló.

—Yo también fui soldado —dijo—. Muchos años antes que usted. También pensé que el uniforme era solo una etapa. Hasta que un día entendí que, aunque uno lo cuelgue en el armario, nunca deja de significar cosas. Algunas buenas, otras difíciles. Pero siempre cosas reales.

Se sentó de nuevo, esta vez con un peso distinto.

—Perdí a un compañero en aquel terremoto —añadió—. Un sargento que murió rescatando a dos niños. Y aunque no lo conocí personalmente, su nombre quedó grabado en mi memoria porque mi hijo estuvo allí y me lo contó. Cuando le escuché decir “3º Regimiento de Ingenieros”, no pude evitar preguntarme si usted estuvo con él.

Un escalofrío me recorrió la espalda.

—Conocí a un sargento que murió allí —respondí—. No sé si hablamos del mismo hombre, pero si así fue, solo puedo decirle que hizo honor a su uniforme hasta el final.

El juez asintió, con los ojos ligeramente vidriosos.

—Lo creo —dijo—. Y por eso, señor Diego, mi saludo no es a usted solo, sino a todos los que hicieron cosas que la mayoría ni siquiera imagina mientras dormía tranquila aquella noche del terremoto.

Se giró hacia la sala, hacia mi familia, hacia los abogados.

—Que nadie se equivoque —añadió, recobrando el tono institucional—. Este saludo no determina mi fallo. La ley sigue siendo la ley, y se aplica con independencia del uniforme, del apellido o de las lágrimas. Pero sí quiero dejar algo claro: presentarse en esta sala con la ropa que representa una parte esencial de su vida no es manipulación. Es, simplemente, un acto de identidad. No voy a permitir que se ridiculice eso aquí.

Sentí que el rubor subía a mis mejillas. No miré a Carlos, por miedo a lo que vería en su cara.

El juez tomó el documento que tenía delante.

—En cuanto al fondo del asunto —continuó—, he revisado el testamento del señor Ricardo, las cartas adjuntas, los informes económicos y los argumentos de ambas partes. Mi resolución es la siguiente: la propiedad de la casa queda, como estipula el testamento, a nombre de los tres hijos, en partes iguales. Sin embargo, se inscribe un derecho de usufructo vitalicio a favor de la señora Rosa, que significa que ella tiene derecho a vivir en la casa mientras lo desee. Ninguna venta podrá efectuarse sin su consentimiento expreso y ante notario.

Mariana dejó escapar un suspiro que no supe si era de alivio o de frustración. Carlos se quedó rígido.

—Para compensar el esfuerzo económico que implica el mantenimiento de la casa —añadió el juez—, se establece un acuerdo: los gastos de impuestos y reparaciones mayores se repartirán en tres partes. Si alguno de los hermanos no puede aportar su parte en algún momento, se generará una deuda interna entre ellos que podrán ajustar cuando se venda la propiedad en el futuro, si eso ocurre. Es decir, señora Rosa, no tendrá que cargar sola con nada. Y ustedes, señores, tendrán que aprender a hablarse más y a pelearse menos.

La última frase arrancó una sonrisa tímida en algunos.

—No puedo obligarlos a quererse —concluyó el juez—. Pero sí puedo obligarlos a respetar el deseo de un hombre que ya no está para defenderlo y que, por lo que veo en sus ojos, amaba mucho esta casa y a cada uno de ustedes.

Golpeó el mazo suavemente.

—Caso resuelto. Les deseo suerte. Y, señor Diego…

Me miró otra vez.

—No deje de usar el uniforme cuando lo necesite. Pero tampoco olvide que a veces hace falta más valor para sentarse a hablar con la familia que para enfrentar un terremoto.

La sala se fue vaciando poco a poco. Algunos asistentes me miraban con curiosidad, otros con respeto. Nadie se reía ya.

En el pasillo, el eco de las voces rebotaba en las paredes. Mi madre se secaba las lágrimas con un pañuelo, murmurando “gracias, gracias” sin dirigirse a nadie en particular.

Carlos salió detrás de nosotros. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía un comentario sarcástico listo.

—Pues ya está —dijo al fin, metiendo las manos en los bolsillos—. El juez habló.

Mariana lo miró y luego me miró a mí.

—Diego —dijo—, lo del saludo… no me lo esperaba.

Sonrió, nerviosa.

—Supongo que papá habría estado orgulloso —añadió.

Yo no sabía muy bien qué hacer con mis manos. Sostenía la gorra contra el estómago como si fuera un escudo.

—Yo tampoco me lo esperaba —admití—. Pero agradezco que alguien, por una vez, viera algo más que “el hijo que se fue”.

Carlos resopló, pero no con la misma dureza de siempre.

—Mira… —empezó, rascándose la nuca—. Tal vez me pasé esta mañana.

Eso, en su idioma, era casi una disculpa completa.

—No necesitabas venir con uniforme —añadió—, pero… —me miró de arriba abajo—, supongo que tampoco era mi asunto decirte cómo debías vestir. Solo… me da rabia, ¿sabes? Todo esto. La casa, papá, las facturas, tú apareciendo en medio de todo después de años… Es más fácil echarte la culpa a ti que aceptar que la vida se nos está viniendo encima.

No supe si reír o llorar.

—Lo sé —respondí—. Y te juro que no quiero ser otro problema más. Si pudiera cambiar haber estado lejos, lo haría. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer es estar ahora. Para mamá. Y, si ustedes me dejan, para ustedes también.

Mariana se acercó y me abrazó, con cuidado de no arrugarme demasiado la chaqueta.

—Eres un idiota —murmuró contra mi pecho—. Pero eres nuestro idiota.

Carlos rodó los ojos, pero al final dio un paso hacia adelante y me dio un golpe en el hombro, que en su lenguaje era el equivalente a un abrazo.

—Solo te lo advierto —dijo, recuperando un poco su tono habitual—. Si algún día el juez viene a cenar a casa invitado por ti, me niego a afeitarme.

Reímos los tres, y la risa sonó como algo que habíamos olvidado hacer juntos.

Mi madre nos miraba con los ojos llenos de lágrimas, pero esa vez eran de alivio.

—Eso es lo que yo quería —dijo—. No un fallo, no un papel. Esto. Verlos así, aunque sea un ratito.

La licenciada Herrera se acercó, guardando unos documentos en el maletín.

—Les dejo solos —dijo—. Pero antes, Diego, quería decirle algo: muchos clientes vienen aquí buscando ganar. Muy pocos vienen buscando que se respete algo que vale más que el dinero. Su padre estaría orgulloso.

—Gracias, licenciada —respondí.

Ella se fue con paso ligero hacia el ascensor.

Nos quedamos los cuatro en el pasillo, sin saber muy bien qué hacer a continuación. La vida no traía manual para “qué hacer después de que un juez se levante y te salude”.

—¿Les parece si vamos a comer algo? —propuse al fin—. Invito yo. Con o sin uniforme, seguiré siendo el que tiene todavía algo de sueldo fijo.

Carlos sonrió.

—Si invitas tú, me da igual si vienes vestido de astronauta —dijo.

Bajamos las escaleras juntos. Afuera, el sol de mediodía caía sobre la ciudad. La gente iba y venía sin saber nada de lo que había pasado en esa sala gris.

Mientras caminábamos hacia el coche, sentí el peso del uniforme sobre mis hombros, pero ya no era solo peso. Era también abrazo. Un recordatorio de que, aunque el mundo civil y el militar parecieran universos separados, yo era el puente entre ambos.

Y ese día, por una vez, alguien lo había reconocido en voz alta.

—Diego —dijo mi madre de pronto, tomándome del brazo—. ¿Crees que si tu padre hubiera estado ahí habría hecho lo mismo que el juez?

La imagen de papá, de pie, aplaudiendo torpemente o saludando con la mano en la sien, cruzó mi mente. Sonreí.

—No lo sé, mamá —respondí—. Pero estoy seguro de que habría levantado la cabeza, como siempre me pedía a mí que hiciera.

Ella asintió.

—Entonces haz eso —dijo—. Lleves lo que lleves puesto.

Ese día entendí que el uniforme no era lo que había hecho que el juez se pusiera de pie. Lo que lo había levantado de su silla era algo más simple y más difícil: el reconocimiento de una vida entera de decisiones, buenas y malas, valientes y torpes, que nos forman.

Y también entendí que mi familia, con todas sus grietas, estaba aprendiendo, igual que yo, a mirarse de frente sin escudos ni placas. Solo con la verdad.

Mientras nos alejábamos del tribunal, escuché a Carlos decirle a Mariana:

—La próxima vez que vayamos a un sitio serio, yo me pongo el traje que me compré para la boda de Laura.

—Ese que ya no te cierra de la panza —respondió ella, riéndose.

Los vi discutir, metiéndose el uno con el otro, como siempre. Pero esta vez, detrás de las bromas, había algo distinto: la certeza de que, pese a todo, seguíamos siendo familia.

Y yo, con mi uniforme, mis medallas guardadas y mi corazón un poco menos roto, decidí que ese sería el verdadero juramento de ese día: no dejar que una casa, un documento o un malentendido volvieran a hacernos olvidar quiénes éramos, ni cuánto nos debíamos unos a otros.

News

Una confesión inventada que sacudió las redes: Alejandra Guzmán y la historia que nadie esperaba imaginar

Ficción que enciende la conversación digital: una confesión imaginada de Alejandra Guzmán plantea un embarazo inesperado y deja pistas inquietantes…

Una confesión imaginada que dejó a muchos sin aliento: Hugo Sánchez y la historia que cambia la forma de mirarlo

Cuando el ídolo habla desde la ficción: una confesión imaginada de Hugo Sánchez revela matices desconocidos de su relación matrimonial…

Una confesión inventada sacude al mundo del espectáculo: Ana Patricia Gámez y la historia que nadie esperaba leer

Silencios, miradas y una verdad narrada desde la ficción: Ana Patricia Gámez protagoniza una confesión imaginada que despierta curiosidad al…

“Ahora puedo ser sincero”: cuando una confesión imaginada cambia la forma de mirar a Javier Ceriani

Una confesión ficticia que nadie esperaba: Javier Ceriani rompe el relato público de su relación y deja pistas inquietantes que…

La confesión que no existió… pero que millones creyeron escuchar

Lo que nunca se dijo frente a las cámaras: la versión imaginada que sacudió foros, dividió opiniones y despertó preguntas…

La “Idea Insana” de un Cocinero que Salvó a 4.200 Hombres de los U-Boats Cuando Nadie Más Pensó que la Cocina Podía Ganar una Batalla

La “Idea Insana” de un Cocinero que Salvó a 4.200 Hombres de los U-Boats Cuando Nadie Más Pensó que la…

End of content

No more pages to load