Arriesgó sus últimas cuatro minutos en un B-17 envuelto en fuego para mantenerlo recto, obligó a su tripulación a saltar y, cuando por fin el cielo quedó vacío, decidió no salvarse

El humo empezó como un hilo delgado, casi tímido, que se coló por la rejilla del pedestal de los mandos.

El teniente John Miller lo olió antes de verlo: ese olor agrio, dulzón, mezcla de metal recalentado y goma que ya había aprendido a temer más que a los cazas enemigos.

—¿Hueles eso? —preguntó sin apartar la vista del horizonte.

A su derecha, el copiloto, Tom Harris, frunció el ceño.

—Pensé que era mi café —bromeó, pero la sonrisa le duró apenas un segundo—. No, espera… eso viene del ala.

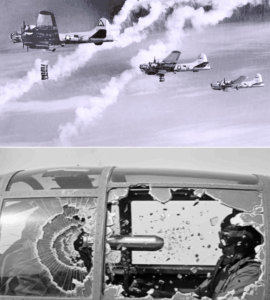

Miller inclinó ligeramente el B-17 hacia la izquierda. A través del cristal, más allá del marco de la ventana, podía ver la formación: cuatro “Fortalezas Volantes” más avanzando en una línea que parecía dibujada con regla. Más atrás, otras tantas, hasta perderse en la neblina de condensación.

A la derecha, el sol de aquella mañana de 1944 rebotaba en el aluminio como en un mar plateado.

Y justo bajo el ala derecha de su avión, algo no cuadraba.

Un brillo anaranjado, pequeño todavía, titilaba como la colilla de un cigarrillo gigante.

—Fuego en el ala —dijo Miller, y en su voz ya no había espacio para los chistes.

Activó el interfono.

—Atención, aquí su piloto. Tenemos incendio en el ala derecha. Ingeniero, confírmame daños.

Desde la parte superior del fuselaje, justo detrás de la cabina, la voz del ingeniero de vuelo, Mike O’Reilly, sonó jadeante.

—Confirmado, teniente. El motor número tres está ardiendo. Parece que una de esas esquirlas nos alcanzó. La presión de aceite está cayendo.

No había esquirlas sin aviso. Miller echó un vistazo al panel y supo que en su concentración en los indicadores había dejado de escuchar el mundo.

Ahora lo oyó todo de golpe.

El estruendo sordo de la artillería antiaérea abajo, como si gigantes golpearan tambores cubiertos de terciopelo.

El repiqueteo de fragmentos contra el fuselaje.

El latido constante de los cuatro motores del B-17… bueno, de tres y medio.

La misión hasta ese momento había sido casi rutinaria, en la medida en que algo podía ser “rutinario” cuando uno volaba sobre territorio enemigo cargando toneladas de bombas. Habían soltado su carga sobre un complejo industrial a las afueras de la ciudad, virado según el plan, y se preparaban para el regreso en formación cerrada. Había habido fuego antiaéreo —lo había todos los días—, pero nada que no hubieran vivido antes.

Hasta que aquella batería, escondida en algún lugar que los mapas no señalaban, decidió abrirse con más precisión.

—¿Podemos apagarlo? —preguntó Miller.

O’Reilly respondió, ya trabajando en ello:

—Cortando combustible al tres… sistema de extinción activado… —una pausa llena de estática—. Negativo. El fuego sigue. Se está extendiendo a la estructura del ala.

El avión vibró cuando el motor número tres fue apagado. El B-17 tiró un poco hacia ese lado, como un caballo al que de pronto le faltara una pata.

—Voy a compensar —murmuró Tom, ajustando trim y potencia en los motores sanos.

El interfono volvió a crujir.

—¿Qué diablos pasa ahí arriba? —era la voz profunda del artillero de cola, Frank—. Esto se está poniendo caliente aquí atrás.

—Eso mismo —dijo Miller—. Fuego en el ala. Mantengan la calma y sus posiciones.

Ojalá él la sintiera tanto como la ordenaba.

Miró el reloj de su muñeca. Apenas habían pasado cuarenta y cinco segundos desde que oliera el humo.

En aquel tipo de incendios, cuarenta y cinco segundos podían convertirse rápido en los últimos.

La discusión empezó como muchas discusiones entre soldados: sin tiempo, sin cortesía y sin espacio para los matices.

—Tenemos que sacar a todos, John —dijo Tom, viendo cómo la mancha anaranjada crecía bajo el metal—. Si ese fuego llega al depósito, volamos en pedazos.

—Si todos saltan ahora, se matan igual —replicó Miller—. Estamos demasiado bajos. Necesito ganar altitud para que los paracaídas tengan algo de aire donde abrirse.

El altímetro marcaba una cifra que, en otras circunstancias, le habría parecido suficiente. No ese día.

Habían descendido un poco después del bombardeo, buscando una capa de nubes que les diera respiro de los cazas. El fuego antiaéreo los había encontrado de todos modos. Ahora el incendio lamía el ala y, con cada segundo, la estructura perdía integridad. Subir significaba exigirle más a un avión herido. Pero no subir significaba condenar a su tripulación a lanzarse al vacío sin tiempo.

—No aguantará —insistió Tom—. Estás intentando levantar un toro con tres patas.

—Ese toro lleva nueve hombres adentro —escupió Miller—. ¡Y uno de ellos está embarcado por primera vez!

El más joven, Danny, el artillero de cintura, apenas tenía diecinueve y había subido al avión con una sonrisa nerviosa y la foto de su novia doblada en el bolsillo.

Tom apretó la mandíbula.

—Si esperamos, el ala se desprende y nos vamos en caída plana —dijo—. ¡Escúchame, John! Tenemos que darle la orden de salto ahora.

Miller recordó, sin querer, la sala de instrucción en la base, el gran mapa en la pared y la voz del comandante:

“En última instancia, caballeros, el piloto al mando es responsable del avión y de las vidas a bordo. Si llega el momento de tomar una decisión que no le gustará a nadie, será usted quien la tome.”

Nunca le había pesado tanto ese “usted” como en ese instante.

Mientras la discusión subía de tono en la cabina, en el interior del fuselaje el miedo también subía.

Danny asomó la cabeza por la escotilla que comunicaba con cabina, su casco golpeando el marco.

—¡Teniente! —gritó por encima del ruido—. ¡El ala derecha está…! ¡Parece una parrilla allá afuera! ¿Qué hacemos?

—Vuelve a tu posición —ordenó Miller—. Espera mi señal.

—¿Esperar qué señal? —Tom ya no se molestaba en moderar la voz—. ¡No tendrás avión para entonces!

El ingeniero intervino, sudor resbalando por su frente.

—John, los remaches del ala tres están al rojo vivo —dijo—. Si subes demasiado ángulo, los fuerzas más.

—Y si no lo hago, ellos saltan demasiado bajo —respondió Miller—. ¿Tienes otro milagro en esos paneles, Mike?

Hubo un silencio tenso. El único milagro allí era la física. Y la física no negociaba.

Finalmente, el ingeniero suspiró.

—El depósito externo del ala todavía no se ha encendido del todo —dijo—. Quizá te dé… no sé… unos minutos. Si no hacemos maniobras bruscas.

“Unos minutos.”

Una frase que, en la sala de descanso de la base, podía servir para pedir otra taza de café.

Allí, con fuego masticando metal, sonó como una sentencia.

Miller tomó aire.

—Tom, escucha —dijo más bajo, intentando que el argumento subiera de categoría: de gritos a razones—. Si damos la orden de salto ahora, hay una probabilidad muy alta de que mueran al tocar el suelo. Si gano, digamos, cuatro minutos, puedo subir a diez mil pies. Allí tendrán una probabilidad real de que los paracaídas se abran y el viento los lleve lejos de las zonas más calientes. No puedo garantizar que sobrevivan todos, pero es mejor que lanzarlos ahora a una muerte casi segura.

—¿Y quién te garantiza que esos cuatro minutos existen? —Tom lo miró, ojos inyectados—. ¿El mismo fuego que ya se está comiendo tu ala?

—Nadie me lo garantiza —admitió Miller—. Pero alguien tiene que intentarlo.

La radio crepitó con la voz del bombardero, Carlos, desde la nariz acristalada:

—Chicos, la formación se nos va —informó—. Estamos perdiendo ritmo. Los de adelante se alejan.

Miller vio cómo el grupo al que pertenecían avanzaba, sus aviones intactos, más allá.

Si se quedaban solos, serían presa fácil.

Aunque, sinceramente, ya lo eran.

Tom tomó una decisión.

—De acuerdo, capitán —dijo, usando el rango que pocas veces usaba entre amigos, y ese cambio le dio un filo nuevo a sus palabras—. Entonces lo pongo así: si decides subir, yo puedo quedarme contigo y ayudarte a mantener a esta bestia estable. O puedo bajar y asegurarme de que todos salten a tiempo mientras tú juegas a ser héroe en llamas. Pero no voy a ser cómplice de mandar a estos hombres a un final absurdo por orgullo.

—¿Me estás acusando de orgullo? —la incredulidad de Miller se mezcló con la rabia—. Estoy intentando ganarles una oportunidad.

—Y yo estoy intentando que tengas la tuya —contraatacó Tom—. ¡Tienes esposa, John! Esa carta que llevas en el bolsillo del pecho… ¿crees que ella preferiría recibirla con un “murió intentando subir cuatro minutos más” o con un “saltó con los demás y lo estamos buscando”?

La cabina se llenó de algo más espeso que el humo por un segundo.

El nombre de ella, Anna, subió a la mente de Miller como un susurro.

Anna, con la barriga empezando a mostrarse, sosteniendo en la puerta una bandeja con pan recién hecho la última vez que la vio. Anna, escribiéndole que el bebé daba pataditas al escuchar motores de camión pasar por la calle.

Ella era, en buena medida, la razón por la que él se había ofrecido voluntario: si había de haber un mundo para ese niño, alguien tenía que hacer el trabajo sucio.

Jugarse la vida era parte del trato. Pero jugarla bien, no al azar.

—Tom —dijo, y su voz bajó al tono más honesto que encontraba—. No es orgullo. Creedme que lo último que quiero es acabar mi vida pegado a este asiento. Pero también juré, cuando me pusieron al mando de esta tripulación, que haría todo lo posible para traerlos de vuelta. Todo. Si salto ahora con ustedes por miedo, sabiendo que quizá pude darles mejores chances, no voy a poder mirar a Anna a los ojos, ni siquiera desde donde me toque estar. Y tú me conoces lo suficiente como para saber que eso es verdad.

Tom apretó los labios. Lo conocía. Y por eso la discusión se volvió más dura.

Porque no estaba peleando con un loco, sino con un hombre razonable que había tomado una decisión terrible.

—Entonces hazlo bien —cedió por fin, con un gesto brusco—. Sube esos condenados cuatro minutos. Pero te juro que si veo que el ala se desprende, te arranco del asiento a puños y te lanzo por la escotilla yo mismo.

—Trato hecho —logró sonreír Miller, apenas—. Pero si para entonces no he dado la orden de salto, tendrás que pelear con nueve tipos agradecidos por el tiempo extra.

Tom negó con la cabeza, pero sus manos ya estaban de vuelta en los controles.

—Bien —dijo—. A ver si este viejo pájaro sabe bailar en el fuego.

—Tripulación, aquí Miller —la voz del piloto sonó más calmada de lo que se sentía—. Vamos a intentar subir unos cuantos miles de pies para que sus paracaídas tengan chance. Tienen exactamente cuatro minutos hasta la orden de salto. Revisen sus equipos. Aseguren cascos, arneses y las fotos de sus novias. Que no se quede nada importante atrás.

Se oyó una risa breve por el interfono, nerviosa.

—¿Y mi bocadillo, jefe? —preguntó Frank desde la cola.

—Si sobrevives, te compro uno en Londres —respondió Miller.

El altímetro empezó a subir.

Mil pies.

Mil quinientos.

El B-17 protestaba. El ala derecha, herida, se veía más roja por momentos. El fuego lamía hacia atrás, como una mano que buscara más superficie.

Miller sintió el sudor corrérsele por la espalda.

Dos mil.

En la torreta dorsal, Mike miraba por encima de la estructura y murmuraba entre dientes:

—Aguanta, cariño. Aguanta un poquito más.

Abajo, el paisaje pasaba de ser un tapete detallado de granjas y caminos a un cuadro menos preciso, manchas verdes y marrones. Desde esa altura, los rostros en el suelo dejaban de ser personas para convertirse en puntos.

El B-17, sin embargo, seguía sintiéndose demasiado pesado, demasiado cerca de todo.

—Dos mil quinientos —cantó Tom, la voz tensa.

—Lo sé —respondió Miller.

Miró de reojo el reloj.

Un minuto y medio.

La radio, hasta entonces cargada solo de voces de su propia tripulación, captó un mensaje lejano de otra formación:

—…Fortaleza “Lucky Lady”, informe su estado… —y luego interferencia.

Su cabeza zumbaba.

Tres mil.

El fuego había avanzado.

Un reguero negro de humo se extendía desde el motor tres hacia atrás, pintando el aire como una cola siniestra. Algunos fragmentos ardientes se desprendían y caían, dejando pequeñas estelas.

Miller casi podía sentir cómo el metal de esa ala lloraba bajo la piel de aluminio.

Tal vez Anna nunca supiera qué habían sido esos cuatro minutos.

Tal vez sí. Tal vez la carta que él escribía cada noche, mentalmente, encontrara alguna vez su mano.

Cariño, hoy decidí quedarme un poco más en un avión en llamas porque pensé que era lo mejor para otros nueve hombres…

Cuatro mil.

El avión empezó a temblar de forma distinta. No solo por el lecho de aire, sino por el desequilibrio estructural.

—John —dijo Tom, y su tono ya no admitía romanticismos—. Es ahora o nunca.

Miró el altímetro.

Diez mil pies.

Lo habían logrado.

El número, frío y redondo, era una especie de línea invisible entre “quizá” y “casi seguro” para un paracaídas.

Miller tragó saliva.

—Tripulación —dijo al interfono—, orden de salto. Repito: orden de salto. Uno por uno, sin empujones. Primero los de atrás. Danny, Frank, ustedes son los primeros. Mike, en cuanto ellos salten, sigues tú. Carlos, tú y Pete se van después. Tom… —hizo una pausa—. Tú eres el último antes que yo. ¿Entendido?

Hubo un coro de afirmaciones entrecortadas.

—Nos vemos abajo, jefe —dijo Danny.

—Me debes ese bocadillo —recordó Frank.

—Todavía no me pagas las cervezas de ayer —agregó Carlos.

Pequeños hilos de humor en medio de la tormenta. La forma en que los hombres negaban a la muerte el privilegio de tener la última palabra en su conversación.

En la cola, Frank colgó la ametralladora, respiró hondo y se lanzó.

Danny, pálido pero decidido, le siguió.

Mike se desabrochó del arnés de la torreta dorsal, dio una última palmadita al panel de instrumentos que conocía casi tan bien como su propia mano, y se encaminó hacia la escotilla.

—Cuida de ese bebé, John —dijo por el interfono.

—Solo si tú cuidas de los motores la próxima vez —respondió Miller.

Uno por uno, los hombres desaparecieron por la abertura.

Cada salto restaba peso al avión… y añadía peso a la conciencia de quien seguía amarrado al asiento.

Finalmente, solo quedaban tres voces en el circuito: la de Miller, la de Tom y la del operador de radio, Pete, que aguardaba en el compartimento central.

—Pete, es tu turno —ordenó Miller.

—¿Y la radio, jefe? —preguntó este.

—La radio va a tener un aterrizaje complicado —bromeó Miller—. El operador, uno un poco más suave. ¡Fuera!

Se oyó el clic del arnés, el arrastre de pasos y luego el eco de la escotilla al abrirse.

—Buena suerte, muchachos —dijo Pete—. Nos vemos en una granja francesa.

Silencio.

Solo quedaban dos.

Miller y Tom.

La cabina se sentía extrañamente grande.

El fuego rugía ya no debajo de ellos, sino casi a su lado, como si quisiera entrar a saludar.

—Tu turno —dijo Miller.

Tom no se movió.

—No voy a saltar antes que tú —dijo—. Ya te lo dije.

La discusión regresó, ahora más íntima, más cruda.

—Tom, no te pongas terco —gruñó Miller—. Necesito que salgas ahora. El ala está a punto de ceder. Alguien tiene que contarles a los demás que cumplieron su parte, que no fue en vano.

—Y alguien tiene que decirle a Anna que su marido no era tan perfecto como cree, pero que lo intentó —respondió Tom—. Y ese alguien soy yo. Pero solo si tú saltas conmigo.

—No puedo dejar los mandos todavía —Miller miró el horizonte, que ya se inclinaba—. Si suelto esto ahora, la nave puede entrar en barrena antes de que tú siquiera llegues a la escotilla. Si mantengo nivelada estos segundos, tienes un salto limpio.

Tom lo miró, se miró las manos, miró el fuego.

—Cuatro minutos —dijo, como quien recita un número maldito—. Dijiste que necesitabas cuatro. Los tienes. No te robes ni un segundo extra para jugar al capitán noble. Esto no es el cine.

—Lo sé.

Se miraron, y en ese intercambio cabían todas los turnos de guardia compartidos, los cigarrillos en la pista, las cartas de casa leídas en voz alta.

—Te debo muchas cosas, Tom —dijo Miller—. Esta vez te voy a deber una más.

Tom apretó los labios, se quitó los auriculares con brusquedad y se levantó.

Se detuvo junto a Miller, una mano en el respaldo de su asiento.

—Tienes quince segundos para venir detrás de mí —dijo—. Si llegas al suelo y me entero allá arriba que no saltaste, te juro que te busco.

Miller rió, a pesar de todo.

—Eso quiero verlo.

Tom dudó un instante, como si fuera a decir algo más. En vez de eso, solo levantó la mano en un saludo rápido, casi tosco, y desapareció por el pasillo, rumbo a la escotilla.

Miller oyó el sonido del salto.

Supo que, en ese instante, todos los hombres que habían confiado en él estaban colgando de hilos blancos en el cielo, como dientes de león arrancados por el viento.

Miró el reloj.

Cuatro minutos y diez segundos.

El ala derecha decidió, finalmente, que había sido suficiente.

Hubo un crujido profundo, un gemido metálico que no se parecía a ningún otro sonido. El B-17 se inclinó bruscamente hacia ese lado, como un gigante que pierde el equilibrio.

Miller sintió cómo los mandos se volvían livianos, casi inútiles.

Podría haber soltado todo y correr hacia la escotilla.

Tal vez, si no hubiera perdido esos diez segundos despidiendo a Tom, si no hubiera dicho esas últimas frases, lo habría logrado.

Tal vez.

Pero vio, en su mente, la imagen de sus paracaídas todavía abriéndose, todavía buscando aire claro. Vio la posibilidad de que un giro intempestivo los atrapara en una turbulencia mala. Vio, sobre todo, la promesa que, de forma tácita, había hecho:

“Todo lo posible.”

Apretó los mandos, incluso cuando la lógica decía que ya no servía.

—Solo un poquito más —susurró, no se sabía si al avión, al ala o a sí mismo—. Solo un poquito más.

El B-17 agonizante obedeció lo justo.

Mantuvo la panza al cielo el tiempo suficiente para que, allá atrás, los paracaídas terminaran de inflarse.

Mantuvo un rumbo lo bastante lineal para que ningún hombre se estrellara contra el fuselaje.

Mantuvo, en esos últimos segundos, la dignidad de un pájaro que se niega a caer hecho un ovillo.

Luego, el fuego ganó.

Desde abajo, los campesinos que miraban aquel extraño espectáculo vieron cómo la gran nave plateada, con un ala envuelta en llamas, empezó a girar, despacio primero, más rápido después, hasta convertirse en una espiral descendente.

Vieron los pequeños puntos blancos alejándose, llevados por el viento.

Y vieron, finalmente, el impacto tras una colina, una nube de humo negro elevándose como un árbol maldito.

Años después, en la sala de una casa modesta en Ohio, un niño de siete años escuchaba la misma historia por tercera vez.

—¿Y de verdad se quedó hasta el final? —preguntó, ojos grandes.

El hombre frente a él, ya con más arrugas que misiones en el recuerdo, asintió.

Tom Harris había cumplido, de una forma torcida, su promesa.

—Se quedó —dijo—. Manteniendo el avión recto para que nosotros pudiéramos salir sin que nos cortara en pedazos. Nunca vi su paracaídas. Y créeme, lo busqué.

El niño miró la foto en el marco del estante: un joven sonriente con uniforme de piloto, brazo alrededor de una mujer de ojos amables.

—¿Y tú qué hiciste después, abuelo? —preguntó.

Tom suspiró.

—Caí en un campo —respondió—. Me escondieron en un granero. Volví con ayuda de gente que ni siquiera hablaba mi idioma. Y cuando la guerra acabó, hice lo único que sentí que tenía sentido: fui a ver a esa señora de la foto y le conté todo. Sin saltarme un detalle. Incluso los cuatro minutos.

El niño lo miró con adoración.

—¿Y ella lloró? —susurró.

—Claro que lloró —Tom sonrió con tristeza—. Y yo también. Pero también se rió cuando le conté algunos chistes malos que hizo tu abuelo John justo antes de subir el avión hacia el cielo. Me pidió que se los repitiera mil veces. Y me dio algo para ti.

Del cajón de la mesita, sacó un pequeño reloj de pulsera, viejo, con la correa gastada.

—Era suyo —dijo, poniendo el reloj en las manos del niño—. El que miró mientras contaba esos cuatro minutos. Dijo que si algún día tenía un hijo, o el hijo de un amigo, o cualquier crío que necesitara recordar qué significa hacer “todo lo posible” por los demás, esto debería ir a su muñeca.

El niño se lo abrochó con solemnidad.

—Yo también seré piloto —anunció.

Tom rió.

—Tal vez. O tal vez serás otra cosa. Lo importante no es el uniforme —le revolvió el pelo—, es recordar que hay momentos en que te toca decidir cuánto vale un minuto más para otro.

El niño miró el reloj, luego la foto.

—¿Tú crees que el abuelo John sabía que no iba a salir? —preguntó.

Tom se quedó callado un instante.

—Creo —dijo por fin— que sabía que, si perdía tiempo pensando en sí mismo, podía costarnos a todos. Y eligió no hacerlo. Eso es todo lo que realmente sabemos. El resto… —miró por la ventana, donde el cielo de la tarde se teñía de naranja— el resto se lo dejamos al cielo.

En algún lugar de Europa, el pedazo de campo donde había caído el B-17 se había cubierto de pasto otra vez. Solo unas pocas piezas de metal, oxidándose en silencio bajo la tierra, recordaban la violencia del impacto.

Pero en salas como aquella, en casas como aquella, en relojes pasados de mano en mano, los cuatro minutos de un hombre que decidió quedarse un poco más en un avión en llamas seguían vivos.

Porque a veces, la historia de un vuelo no se mide en millas ni en bombas lanzadas.

Se mide en los minutos que alguien regala a otros, sabiendo que no los tendrá para sí.

News

Una confesión inventada que sacudió las redes: Alejandra Guzmán y la historia que nadie esperaba imaginar

Ficción que enciende la conversación digital: una confesión imaginada de Alejandra Guzmán plantea un embarazo inesperado y deja pistas inquietantes…

Una confesión imaginada que dejó a muchos sin aliento: Hugo Sánchez y la historia que cambia la forma de mirarlo

Cuando el ídolo habla desde la ficción: una confesión imaginada de Hugo Sánchez revela matices desconocidos de su relación matrimonial…

Una confesión inventada sacude al mundo del espectáculo: Ana Patricia Gámez y la historia que nadie esperaba leer

Silencios, miradas y una verdad narrada desde la ficción: Ana Patricia Gámez protagoniza una confesión imaginada que despierta curiosidad al…

“Ahora puedo ser sincero”: cuando una confesión imaginada cambia la forma de mirar a Javier Ceriani

Una confesión ficticia que nadie esperaba: Javier Ceriani rompe el relato público de su relación y deja pistas inquietantes que…

La confesión que no existió… pero que millones creyeron escuchar

Lo que nunca se dijo frente a las cámaras: la versión imaginada que sacudió foros, dividió opiniones y despertó preguntas…

La “Idea Insana” de un Cocinero que Salvó a 4.200 Hombres de los U-Boats Cuando Nadie Más Pensó que la Cocina Podía Ganar una Batalla

La “Idea Insana” de un Cocinero que Salvó a 4.200 Hombres de los U-Boats Cuando Nadie Más Pensó que la…

End of content

No more pages to load