Arriesgó su pesado P-47 sobre un mar infinito, se negó a abandonar a nueve náufragos aliados, luchó contra veinte cazas durante noventa millas… y cuando el combustible ya era humo, eligió caer al agua antes que dejarlos solos

La primera vez que el teniente Alejandro “Álex” Robles vio el mar no fue desde la playa.

Fue desde ocho mil metros de altura, dentro de una cabina estrecha, con un motor rugiendo delante y el Atlántico extendiéndose abajo como una lámina de acero azul.

Aquel día escoltaban una formación de bombarderos B-24 que regresaban de machacar puentes y líneas de tren en la costa ocupada. El sol de la tarde se filtraba por las nubes como cuchillos de luz, dibujando destellos en las olas.

Álex tocó con los dedos el marco de la cabina, casi como una superstición.

—Bonito día para no caer ahí —murmuró por la radio interna.

Su punto, el sargento Luis “Lucho” Medina, se rió al otro lado.

—Ni lo digas, Robles —respondió—. Ese océano traga mejor que el rancho del sargento de cocina.

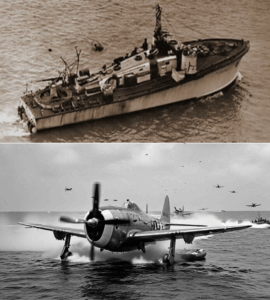

La escuadrilla de P-47 Thunderbolt —“Jugs”, como los llamaban— volaba en dos escalones sobre y delante de los bombarderos. Eran grandes, robustos, con un motor radial que parecía poder empujar una casa entera. No eran los cazas más elegantes del mundo, pero aguantaban balas como pocos.

Álex los quería desde la primera vez que se subió a uno.

Era hijo de mecánico y campesina, y de pequeño había pasado más horas de las debidas observando cómo su padre desmontaba motores de camión bajo el sol de Veracruz. Cuando la guerra se los llevó al norte, los motores cambiaron de idioma, pero el sonido era el mismo.

Ahora, con veintitrés años, tenía entre manos uno de los más potentes que existían.

Ese día, sin embargo, el rugido del Pratt & Whitney no le parecía suficiente para disipar la sensación de inquietud que le apretaba la nuca.

Llevaban ya casi todo el trayecto de regreso hacia la costa amiga cuando la radio del líder de grupo, el capitán Howard, chisporroteó:

—Control costero, aquí Lanza Uno. Formación de B-24 intacta, escolta completa. Estimamos contacto con tierra en treinta minutos. ¿Alguna novedad de tráfico enemigo?

La respuesta llegó con algo de estática.

—Lanza Uno, control. Radar informa posible grupo de cazas moviéndose paralelo a su ruta, distancia no confirmada. Mantengan ojos abiertos. Fin.

—Entendido —dijo Howard—. Muchachos, nada de relajarse hasta que veamos arena.

Álex apretó las manos en la palanca y el acelerador.

La guerra le había enseñado que el peligro más grande a menudo llegaba cuando uno ya estaba saboreando la cena.

El ataque llegó desde el sol, como en los manuales.

Un destello, una sombra, el aullido de motores entrando en picado.

—¡Seis arriba! ¡Seis arriba! —gritó Lucho.

Álex tiró del palo, el P-47 se elevó, y el primer grupo de cazas grises pasó cerca, dejando un rastro de fuego cruzado sobre las alas de los bombarderos. Las trazadoras verdes y rojas se cruzaron en el aire como líneas de crayón furioso.

Los artilleros de los B-24 respondieron desde sus burbujas de Plexiglas, pero los atacantes eran ágiles, entrando y saliendo en pasadas rápidas.

—Lanza Dos, rompe a la derecha conmigo —ordenó Howard—. Cortemos el primer grupo antes de que se organicen.

El cielo se convirtió en un torbellino de curvas, ráfagas y destellos.

Álex centró la mira sobre uno de los cazas enemigos mientras éste trataba de ascender de nuevo al sol. Ajustó tiro, respiró hondo y apretó el disparador.

Las ocho ametralladoras calibre .50 del P-47 vomitaron fuego. Una línea de impactos recorrió el fuselaje del enemigo, que salió de formación, dejó una estela de humo y se clavó hacia el agua.

No tuvo tiempo de ver si se lanzaba alguien en paracaídas. Otro caza pasó a su izquierda, tan cerca que pudo ver el gesto tenso del piloto.

—Tienes uno pegado a las seis, Álex —advirtió Lucho.

Álex se lanzó en picado, sintiendo cómo el pecho se le aplastaba contra el arnés. El mar creció en el parabrisas como una pared azul oscuro. El P-47, pesado, ganaba velocidad con entusiasmo, pero también era duro de girar.

El enemigo disparó, las balas pasaron zumbando donde él había estado un instante antes.

—Súbete, súbete —masculló, y jaló la palanca para salir de la barrena antes de besar las olas.

Un avión caído aquí no dejaba mucho espacio a la esperanza.

En cuestión de minutos que parecieron horas, el primer ataque se disipó. Varias columnas de humo en la distancia marcaban dónde algunos no habían tenido tanta suerte. La formación de B-24 estaba agujereada pero seguía cohesionada. De los P-47, la mitad había salido con más agujeros de los deseados.

—Formación, reagruparse —ordenó Howard—. Seguimos rumbo a casa. No nos detendremos a contar historias todavía.

Álex echó un vistazo a los indicadores. Combustible, bien. Motor, temperatura alta pero aceptable. Estructura, vibrando más de lo normal, pero los Thunderbolt eran casi tercos en su voluntad de seguir volando.

Fue entonces cuando vio algo que no encajaba.

Un destello, pequeño, casi invisible a simple vista, mucho más abajo, sobre el mar.

No era destello de sol en agua.

Era una señal.

Tres destellos cortos, luego uno largo.

Y, encima de esa pequeña chispa blanca, un punto naranja que se separaba… un paracaídas.

—¿Lo ves? —le preguntó a Lucho.

El sargento giró la cabeza, siguió su dedo.

—Santo… —murmuró—. Sí. Parece una bengala de señal. Y alguien precipitándose.

En la radio, la voz de Howard sonó cortante.

—Lanza Dos, ¿por qué diablos te estás saliendo de la ruta?

Álex se dio cuenta de que, sin pensarlo, había comenzado a ladear el avión en dirección a esos destellos.

—Capitán, tengo bengalas abajo —respondió—. Y por lo menos un paracaídas. Parece un avión caído. Podrían ser nuestros hombres.

Hubo un segundo de silencio incómodo.

En aquel tramo de océano, eran tantos los que habían caído sin dejar rastro, que cada señal de vida era como ver un fantasma implorando.

—Nuestro trabajo hoy es llevar a estos bombarderos a casa —dijo por fin Howard—. No podemos desviarnos por cada luz que veamos.

—Capitán, están vivos —insistió Álex—. Y si no los vemos nosotros, nadie más lo hará a tiempo. Llevaban bengalas para los escoltas, ¿recuerda?

Había escuchado historias en la cantina: tripulaciones de bombarderos derribados que, si tenían suerte de caer al agua y no arder, disparaban bengalas para atraer a sus cazas escoltas. A veces alguien los veía. A veces no.

Howard dudó.

La formación no podía dispersarse. Con el combustible ya calculado al milímetro, no había mucho margen.

—Lanza Dos, mantén tu posición —ordenó—. Reportaremos la posible posición a control costero. Ellos decidirán si envían un hidroavión o una lancha.

“Decidirán.”

Álex miró las olas, donde imaginaba a hombres aferrados a balsas, mirando hacia arriba, esperando ver a alguien más que no fuera el cielo vacío.

Sabía lo que “decidirán” significaba casi siempre: “cuando lleguemos, si es que llegamos, ya será tarde.”

La discusión que siguió por la radio fue corta pero intensa.

—Con todo respeto, capitán —dijo Álex—, para cuando lleguemos a tierra, informemos y ellos organicen algo, esos tipos habrán desaparecido. Déjeme al menos bajar a identificar su número, saber si son nuestros.

—Robles, no te apartes —la voz de Howard ganó filo—. No eres el único que quisiera hacer de ángel de la guarda. Tenemos órdenes.

Lucho intervino, serrando los dientes.

—Capitán, soy Medina —dijo—. Si alguien ha de ir, que sea yo con él. Podemos mantener contacto visual con ustedes y regresar a la formación después de comprobar.

—¿Y dejar a esta formación con dos menos en el techo? —Howard soltó un resoplido—. Bastante tenemos con los que ya han caído.

El silencio de la radio se llenó con el pesado zumbido de los motores.

Álex miró a Lucho.

No necesitaban más palabras.

Sabía lo que su amigo estaba pensando, porque era lo mismo que él llevaba quemando en el pecho desde que vio las bengalas: si ellos estuvieran en una balsa, querrían que alguien desobedeciera órdenes por ellos.

—Capitán —dijo con voz firme—, si esos hombres mueren y yo estaba aquí arriba volando en círculos, jamás voy a poder vivir con eso. Ni hoy ni dentro de treinta años. Voy a bajar. Le pido que lo considere un informe de posición en tiempo real.

Howard maldijo en inglés, en francés y en un idioma que probablemente acababa de inventar.

—Te vas a meter en problemas hasta el cuello, Robles —advirtió—. Y me los vas a meter a mí.

—Entonces no me reporte —respondió Álex—. Diga que tuve una falla de instrumentos. Que me desvié. No sé. Invente. Usted es mejor con las palabras que yo.

Hubo una carcajada breve, amarga.

—Medina, ¿vas con él? —preguntó Howard.

—Hasta el infierno si hace falta, mi capitán —contestó Lucho.

—Bien —se rindió Howard—. Lanza Dos, autorizados a descender y comprobar situación. Cinco minutos. Ni uno más. Después regresan como si tuvieran al propio general sentado en el ala. ¿Está claro?

—Claro —dijeron los dos a la vez.

Álex bajó la nariz del P-47 y el mar se acercó, rápido.

Los destellos se convirtieron en formas.

Primero, un punto oscuro en medio de tanta agua.

Luego, manchas naranjas: las balsas inflables.

Finalmente distinguieron cascos, manos agitando pañuelos.

Y, a un lado, aún humeante, el rastro de un B-24 que no había tenido tanta suerte. Sus restos flotaban como juguetes rotos.

Álex voló bajo, casi rozando las olas. La brisa salitre entró por las rendijas de la cabina.

En una de las balsas pudo distinguir letras pintadas en el chaleco de uno de los hombres. ACLARÓ el visor, entornó los ojos.

—Son de la “Lucky Belle” —dijo por el interfono—. Uno de los bombarderos de la formación “Eco”. Informé ese escuadrón hace dos meses. Cayeron hace rato. Pero al menos nueve… sí, nueve, siguen vivos ahí abajo.

Lucho soltó un silbido.

—Nueve bocas más que el océano no se ha comido —murmuró—. Al menos por ahora.

Activaron la radio en frecuencia de emergencia, aunque sabían que desde una balsa difícilmente alguien podría responder.

—Lucky Belle, aquí P-47 Lanza Dos —dijo Álex por probar—. Los vemos. Repito, los vemos. No están solos.

Uno de los hombres a bordo de la balsa más cercana levantó el brazo, señalando hacia el este.

Álex siguió la dirección del gesto.

Sus tripas se encogieron.

En el horizonte, a baja altura, otro grupo de puntos oscuros se acercaba.

No eran aves.

—Tenemos compañía —advirtió Lucho—. Muchos.

Álex contó rápido. Diez… quince… veinte. Era difícil saber con exactitud, pero el número era suficiente para que se le secara la boca.

Cazas enemigos que posiblemente habían seguido la formación de bombarderos y ahora, viendo a dos P-47 separados de su grupo y una dulce hilera de balsas indefensas, olían oportunidad.

La radio volvió a zumbear.

—Lanza Dos, control costero —era la voz, ahora más aguda, del oficial en la torre—. Recibimos su informe de avistamiento de náufragos. Hidroaviones en preparación. Tiempo estimado de llegada: cuarenta minutos.

Cuarenta.

Entre Álex y esos cuarenta minutos se interponían veinte cazas, noventa millas y un océano dispuesto a tragarse todo.

—Control, aquí Lanza Dos —contestó—. Comprendido. Pero esos hombres no tienen cuarenta minutos si esos cazas los encuentran antes. Solicito refuerzos aéreos inmediatos.

—Toda la patrulla disponible está escoltando la formación principal de bombarderos —respondió control—. No hay aviones de sobra. Regrese a base, teniente. Repito: regrese a base. No comprometa su nave en combate desigual.

“Combate desigual.”

Álex miró hacia abajo.

Nueve hombres en balsas frágiles, mirando hacia arriba, viendo cómo se acercaban dos P-47… y, detrás de ellos, veinte cazas enemigos como sombras afiladas.

Desigual era eso.

Lucho, a su lado, soltó un resoplido que sonó a risa nerviosa.

—Bueno, al menos vamos a pasar a la historia por algo más que llenar formularios —dijo.

—Se nos va a caer el motor de la protesta, Medina —dijo Álex—. Control, voy a proceder al este para interceptar. Intentaré mantenerlos alejados de las balsas el mayor tiempo posible.

Hubo una pausa helada al otro lado.

—¿Está desobedeciendo una orden directa, teniente? —preguntó el controlador.

Álex inspiró hondo.

—Digamos que la estoy interpretando de otro modo —respondió—. Si esos cazas llegan aquí sin oposición, no habrá nadie que rescatar cuando sus hidroaviones aparezcan.

No esperó respuesta.

Cortó la radio general, conectó solo con Lucho.

—¿Listo? —preguntó.

—Siempre quise practicar eso de “uno contra muchos” que veía en las novelas —dijo el sargento—. Pero no pensé que sería con de verdad.

Los Thunderbolt viraron hacia el enemigo.

El cielo frente a ellos se llenó rápido de puntitos que se hacían grandes, luego de alas, luego de vientres cargados de munición.

Los cazas enemigos, quizás sorprendidos al ver dos pequeños puntos avanzar directamente hacia ellos en lugar de huir, vacilaron un instante.

Ese segundo valía oro.

—Vamos a entrar de frente —dijo Álex—. Los Thunderbolt son más pesados, aguantarán algo. Disparamos, rompemos por debajo, volvemos a subir. No podemos dejarlos pasar como si nada.

Los primeros segundos del choque fueron un caos contenido.

Fuego cruzado. Estelas. Siluetas que cruzaban tan cerca que podían haber chocado con solo sacar la mano.

Álex apretó el gatillo, sintiendo cómo el P-47 temblaba cuando las ocho .50 escupían plomo. Vio impactos en un ala enemiga, vio humo. Luego tuvo que zambullirse para evitar un choque frontal.

—Uno fuera —dijo Lucho, jadeando—. Pero siguen siendo como un enjambre.

Y el enjambre seguía hacia el oeste… hacia las balsas.

Álex barrió con la vista el panorama.

Tenían que hacer algo más que jugar a derribar uno o dos.

Tenían que distraer.

—Cambio de plan —dijo—. Vamos a fingir ser más de los que somos.

—¿Cómo demonios se hace eso? —preguntó Lucho.

—Manteniéndonos justo fuera de su alcance efectivo, atacando por turnos, obligándolos a perseguirnos.

Se alejó unos cientos de metros hacia el norte, disparó una ráfaga larga desde una distancia incómoda. No pretendía acertar; pretendía llamar la atención.

Lo logró.

Cuatro cazas se desgajaron del grupo para perseguirlo.

—Venid, venid —musitó—. A ver si pueden con un “Jug”.

Se lanzó en un descenso suave, sin perder demasiado altura, tirando de ellos.

Lucho, mientras tanto, hacía lo propio con otro grupito, disparando desde lateral y alejándose luego, como avispa molesta.

Los minutos siguientes parecieron horas.

La radio, que antes hervía con órdenes, ahora era solo su canal interno y ocasionales gritos cortos.

Era una danza extraña: dos Thunderbolt pesados, sin posibilidad real de ganar contra veinte enemigos en un duelo directo, usando su robustez y su velocidad en picado para hostigar, molestar, estorbar, hacer ruido.

Cada vez que uno de los cazas intentaba zambullirse hacia las balsas, alguno de ellos se cruzaba en el camino, trazadoras obligándolo a corregir o arriesgarse a chocar.

—¿Cuánto combustible tienes? —preguntó Lucho entre pasadas.

Álex miró el indicador.

El nivel bajaba como si tuviera prisa.

—Lo justo para llegar a la costa si nos vamos ya —respondió—. Pero si nos vamos ya, ellos llegan a las balsas en cinco minutos.

Habían avanzado ya varias millas hacia el este. Las balsas, diminutas, quedaban a lo lejos. Pero todavía visibles. Todavía necesitadas de guardianes.

La lucha interna que había tenido en la cabina al decidir bajar hacia las bengalas, ahora se multiplicaba.

Su entrenamiento le decía que debía preservar su avión, su vida, regresar para poder volar otro día.

Su conciencia le decía que si abandonaba ahora, nueve hombres que ya habían sobrevivido a un derribo y al mar serían cazados como patos en lago.

—Noventa millas —musitó, recordando la voz del controlador—. Eso dijeron, ¿no? Hidros en camino, noventa millas. Cuarenta minutos.

Miró el reloj. Llevaban quince.

—Lucho —dijo—. Tenemos que aguantar, como mínimo, otra media hora.

El sargento soltó un silbido incrédulo.

—¿Media hora peleándonos con veinte? —dijo—. ¿Tú oyes lo que dices?

—Lo oigo —Álex sonrió sin humor—. Y créeme, si tuviera otra idea que no sonara igual de loca, la usaría.

Hubo una pausa.

—Bueno —dijo Lucho al fin—. Si vamos a hacer algo completamente estúpido, mejor lo hacemos bien.

Nadie supo luego describir con precisión cada giro, cada ráfaga, cada minuto de aquella media hora larga.

Lo que quedó fueron flashes: el momento en que un caza enemigo, decidido a atravesar la barrera, pasó tan cerca del P-47 de Lucho que le arrancó la pintura de la punta del ala; la vez que Álex, en un picado desesperado, se puso entre un grupo de tres atacantes y la línea donde intuía a las balsas, disparando más para obligarlos a maniobrar que para derribarlos; el instante en que un proyectil alcanzó el ala derecha de su Thunderbolt, dejando un agujero que silbaba como botella rota.

—Eso ha dolido —gruñó.

—¿Sigues en una pieza? —preguntó Lucho.

—Más o menos —respondió—. El P-47 tenía de sobra.

En algún momento, el grupo de cazas enemigos empezó a estirarse. Algunos, quizá con combustible justo, se dieron la vuelta. Otros, tal vez cansados de perseguir sombras, subieron y se fueron en busca de presas más fáciles.

Quedaban ocho, luego seis, luego cuatro.

Álex apenas podía sentir la diferencia. Estaba demasiado concentrado en mantener al P-47 en el aire, en escuchar cada vibración, en calcular cada giro para no forzar demasiado el motor que ya pedía descanso.

El Atlántico, abajo, seguía siendo igual de enorme y azul.

La radio escupió un mensaje que, de puro milagro, llegó entre la estática.

—Lanza Dos, aquí control —la voz sonaba distante, como a través de una puerta—. Hidros en visual con su posición estimada. Repito: unidades de rescate en ruta. Tiempo estimado… cinco minutos. ¿Estado?

Álex soltó una carcajada incrédula.

—Estado: mareado, cansado y con más agujeros de los que me gustaría —respondió—. Pero creo que los chicos de abajo siguen vivos.

A lo lejos, como lucecitas blancas sobre el mar, se veían ya dos hidroaviones avanzando, dejando estela.

Los cazas enemigos, quizá viendo aquello, quizá simplemente agotados, empezaron a retirarse uno a uno, ganando altura y alejándose.

—Creo que ya no les gustamos tanto —comentó Lucho.

—Tal vez les caímos pesados —contestó Álex.

Se permitió, por primera vez en muchos minutos, respirar hondo. La tensión que había tenido en los hombros empezó a aflojarse.

Fue entonces cuando miró el indicador de combustible.

La aguja estaba peligrosamente cerca de la línea roja.

Hizo un cálculo rápido en su mente.

La costa seguía siendo una promesa en el horizonte. Con la reserva que le quedaba, quizá… quizá… podría llegar planeando, si el motor cooperaba.

O quizá no.

Miró hacia abajo.

Los hidroaviones empezaban ya a perder altura, acercándose a las balsas. Vio pequeñas siluetas alzando brazos, bengalas tardías saludando. El rescate, al fin, estaba en marcha.

—Lucho —dijo, y la gravedad en su voz borró de golpe cualquier rastro de broma—. ¿Qué te marca de combustible?

—Vacío con mucha imaginación —respondió el sargento, echando un ojo a su propio panel—. Con viento a favor y la bendición de todos los santos, llegamos con el tanque seco.

Álex hizo cuentas.

Se le cruzaron dos imágenes: la pista de la base, marrón y segura, y el agua fría, con la barriga del P-47 besando olas.

Otra discusión empezó, no ya con un superior, ni con un colega, sino consigo mismo.

Si ponía rumbo a casa, podría tal vez, solo tal vez, aterrizar sin motor. Sería difícil, pero no imposible. Podría seguir volando misiones, seguir escoltando, seguir siendo útil.

Si se quedaba un poco más, bajando hacia los hidroaviones, podría servir como escudo final, como guía, como testigo de que aquel esfuerzo, aquel riesgo, había tenido sentido. Pero eso implicaba, casi con certeza, no volver.

—Has hecho más que suficiente —sonó la voz de su instructor de vuelo en su memoria—. Nunca olvides que un piloto vivo vale más que un avión perdido.

Pero la voz de su conciencia añadió, en un susurro:

¿Y nueve hombres vivos gracias a que tú decides quedarte un poco más?

Por la radio, Lucho rompió el silencio.

—Si apuntas la nariz a casa ahora mismo, puede que lo logres —dijo—. Solo tú sabes qué escoger.

Álex sonrió, una sonrisa que nadie vería.

—Siempre quise ver cómo se siente amerizar en un P-47 —dijo—. Dicen que es como aterrizar una piedra.

—No tienes que hacer esto —replicó Lucho, de pronto serio—. Ya cumplimos. Los hidros están ahí. Nosotros también merecemos una oportunidad de cenar algo caliente.

Álex no respondió de inmediato.

Miró una vez más hacia abajo.

Vio a los hidroaviones, esas extrañas aves con vientre de barco, acercarse a las balsas.

Vio, o imaginó ver, los rostros de los hombres en el agua: cansados, quemados por el sol, pero con una chispa nueva de esperanza.

Vio también la sombra de su propio avión proyectada por un momento en la superficie del mar.

—Lucho —dijo al fin—. Tú sí puedes llegar. Tu consumo ha sido menor; te vi subir menos brusco en las últimas maniobras. Si yo intento ir contigo, puede que ninguno de los dos lo logre. Si me quedo un poco más aquí, al menos uno vuelve a contar la historia.

El silencio al otro lado pesó.

—No voy a dejarte solo —respondió Lucho—. No así.

—No estaré solo —dijo Álex, forzando ligereza—. Me quedo en buena compañía: nueve tipos que le deben una ronda a este Thunderbolt viejo. Y un océano que, con suerte, estará menos enfadado cuando yo caiga que cuando ellos cayeron.

Lucho soltó un suspiro roto.

—Te odio —dijo.

—Lo sé —sonrió Álex—. Eso significa que te importo.

Miró hacia el norte, donde intuía la costa. Serían unos veinte minutos de vuelo directo.

Miró la aguja del combustible de nuevo.

No había milagros que la movieran hacia arriba.

—Medina, pon rumbo a casa —ordenó, esta vez con la voz de mando que pocas veces usaba con él—. Eso es una orden.

—Álex… —intentó Lucho.

—Si no lo haces, estarás desperdiciando el regalo que acabamos de hacer entre los dos —dijo con firmeza—. Alguien tiene que decirle al capitán Howard, al comandante del grupo, a los de la cantina… que esos nueve no se rindieron. Que no los dejamos solos. Y alguien tendrá que explicarle a mi madre que su hijo era más tonto de lo que pensaba, pero no del todo inútil. Ese alguien eres tú.

La radio se llenó de un murmullo que bien podría haber sido una maldición o una oración.

—Entendido… capitán —dijo al fin Lucho, usando el rango no oficial que se ganaban los mejores entre los suyos.

Álex vio cómo el otro P-47 subía unos metros, viraba hacia el norte y se alejaba, convirtiéndose poco a poco en un punto. Sintió un nudo en la garganta.

Luego bajó la nariz.

Se acercó a los hidroaviones, haciendo un círculo amplio.

A estas alturas, su motor empezaba ya a toser de vez en cuando, como un viejo fumador tras una carrera.

Abrió la radio en la frecuencia de rescate.

—Aquí P-47 Lanza Dos —dijo—. Hidros, tienen nueve hombres en balsas ligeramente al oeste de su posición actual. Viento suave del noreste. He mantenido a los cazas ocupados, pero me estoy quedando sin combustible.

Una voz desconocida respondió, teñida de admiración y cansancio.

—Lanza Dos, aquí Hidro Uno. Te vemos. Buen trabajo ahí arriba, hijo.

“Buen trabajo.”

No era algo que uno oyeran a menudo en medio del combate.

Álex dio una última pasada sobre las balsas.

Los hombres de abajo levantaron los brazos. Uno hizo el gesto de saludar. Otro intentó, sin éxito, sacar algo de lo que parecía una botella. Rieron. O quizás fue un sollozo. Desde arriba no se distinguen bien esos matices.

—No os durmáis —murmuró—. Ya casi está.

El motor dio un par de tirones más.

La aguja del combustible tocó fondo.

El Pratt & Whitney se atragantó, soltó una última exhalación ronca y se quedó en silencio.

De repente, el único ruido era el del viento golpeando la cabina.

Cualquier piloto sabe que ese silencio abrupto es uno de los sonidos más fuertes que existen.

Álex puso el avión en actitud de planeo.

El P-47, pesado, sin su empuje, parecía de pronto recordar que, en el fondo, era metal y no pájaro.

—Tranquilo, amigo —le susurró—. Una vez más. Solo una.

Los hidroaviones se apartaron un poco, dándole espacio.

Por la radio, alguien gritó algo sobre amarrar balsas, sobre prepararse para oleaje.

La superficie del mar se aproximaba.

En entrenamiento les habían enseñado cómo amarizar en caso de emergencia. Pero siempre con modelos más ligeros, con calma, con instructores en tierra corrigiendo. Nunca así, con el corazón golpeando la garganta y los ojos ardiendo de sal y de cansancio.

Recordó las palabras del instructor:

“Siempre aterriza paralelo a las olas, no contra ellas. Retrasa los flaps hasta el último segundo. Y recuerda: a veces, sobrevivir es una combinación de procedimiento y suerte. Haz tu parte y deja el resto al mar.”

Álex alineó el P-47 con las crestas, tiró un poco de flaps, levantó apenas el morro.

El impacto fue un golpe seco que le subió por la columna, le hizo chocar los dientes.

El avión, al tocar agua, se comportó como se lo habían dicho: como piedra lanzada desde baja altura.

Rebotó, se clavó, el agua cubrió la cabina en un abrazo frío.

Por un momento, todo fue verde y burbujas.

Álex soltó los broches del arnés, empujó el toldo, pataleó hacia donde intuía que estaba la superficie.

Salió al aire con un jadeo, tragando mezcla de oxígeno y sal.

A unos metros, los restos del P-47 se hundían, formando un remolino.

Más allá, escuchó voces.

—¡Ahí! —alguien gritó desde la balsa—. ¡Ahí está!

—Te lo dije, no se iba sin probar el agua —otro carcajeó, histérico.

Manos lo agarraron, lo arrastraron hacia la lona naranja.

Un rostro curtido, con barba de días, se inclinó sobre él.

—Bonita entrada, amigo —dijo—. Casi nos salpicas del todo.

Álex rió, tosiendo.

—Tenía curiosidad —logró decir.

Los hidroaviones se acercaron, arrojando cuerdas, maniobrando con cuidado.

Los siguientes minutos fueron una coreografía de rescate: brazos levantando cuerpos cansados, manos contando cabezas, voces confirmando nombres.

Nueve hombres de la “Lucky Belle”.

Y uno de un P-47 que había decidido que el océano no era tan terrible si significaba no dejarlos solos.

Meses después, cuando la guerra ya se inclinaba hacia su final, hubo un pequeño acto en un hangar de lona, cerca de la costa.

No había banda de música ni prensa. Solo una formación de pilotos de caza, varios mecánicos, algunos oficiales y un grupo de hombres vestidos con monos de vuelo más holgados: la tripulación de la “Lucky Belle”.

El comandante del grupo leyó un papel con voz seca.

—“Por actos de valor más allá del llamado del deber, al elegir permanecer en combate contra fuerzas numéricamente superiores para proteger a personal aliado derribado en el mar, y por sacrificar el regreso seguro a base para asegurar su rescate, se otorga…” —hizo una pausa y levantó la vista— “…esta condecoración al teniente Alejandro Robles.”

Los hombres de la “Lucky Belle” aplaudieron con fuerza.

Uno de ellos, el capitán del bombardero, se adelantó, torpe, con una muleta.

Le estrechó la mano a Álex con fuerza casi dolorosa.

—No sé cómo agradecerte —dijo—. No tenía ganas de que mi tumba fuera un pescado sin nombre en el Atlántico.

Álex sonrió.

—Solo no le diga al océano que lo engañamos —respondió—. Podría enfadarse la próxima vez.

Fue Lucho quien dio el discurso menos oficial y más recordado.

Con un vaso de café en la mano, levantándolo como si fuera champán barato, dijo:

—A este loco que decidió que dos Thunderbolt podían bailar con veinte enemigos durante noventa millas y luego tuvo la brillante idea de usar su avión como piedra… gracias. Y también, con todo respeto, que no se le vuelva a ocurrir. Algunos queremos llegar a viejos con menos historias imposibles que contar.

Risas.

Álex se encogió de hombros.

—Lo siento, muchachos —dijo—. Pero si algún día sois vosotros los que estáis abajo, con agua hasta el cuello y bengalas agotadas, me gustaría pensar que, aunque la radio grite lo contrario, alguien allá arriba decide ser un poco idiota por vosotros.

Hubo un murmullo de aprobación.

Más allá del hangar, el mar seguía rugiendo en la distancia.

No dejaba de ser un lugar peligroso. No dejaba de tragar hombres y metal.

Pero, gracias a un día como aquel, para nueve y uno más, el Atlántico no era solo un cementerio.

Era también el lugar donde un P-47 pesado, terco y “demasiado grande para el combate cercano” había demostrado que, cuando un piloto se empeña, puede volar no solo por sí mismo, sino por todos los que miran hacia el cielo desde el agua y piensan:

Ojalá alguien nos vea.

News

Una confesión inventada que sacudió las redes: Alejandra Guzmán y la historia que nadie esperaba imaginar

Ficción que enciende la conversación digital: una confesión imaginada de Alejandra Guzmán plantea un embarazo inesperado y deja pistas inquietantes…

Una confesión imaginada que dejó a muchos sin aliento: Hugo Sánchez y la historia que cambia la forma de mirarlo

Cuando el ídolo habla desde la ficción: una confesión imaginada de Hugo Sánchez revela matices desconocidos de su relación matrimonial…

Una confesión inventada sacude al mundo del espectáculo: Ana Patricia Gámez y la historia que nadie esperaba leer

Silencios, miradas y una verdad narrada desde la ficción: Ana Patricia Gámez protagoniza una confesión imaginada que despierta curiosidad al…

“Ahora puedo ser sincero”: cuando una confesión imaginada cambia la forma de mirar a Javier Ceriani

Una confesión ficticia que nadie esperaba: Javier Ceriani rompe el relato público de su relación y deja pistas inquietantes que…

La confesión que no existió… pero que millones creyeron escuchar

Lo que nunca se dijo frente a las cámaras: la versión imaginada que sacudió foros, dividió opiniones y despertó preguntas…

La “Idea Insana” de un Cocinero que Salvó a 4.200 Hombres de los U-Boats Cuando Nadie Más Pensó que la Cocina Podía Ganar una Batalla

La “Idea Insana” de un Cocinero que Salvó a 4.200 Hombres de los U-Boats Cuando Nadie Más Pensó que la…

End of content

No more pages to load