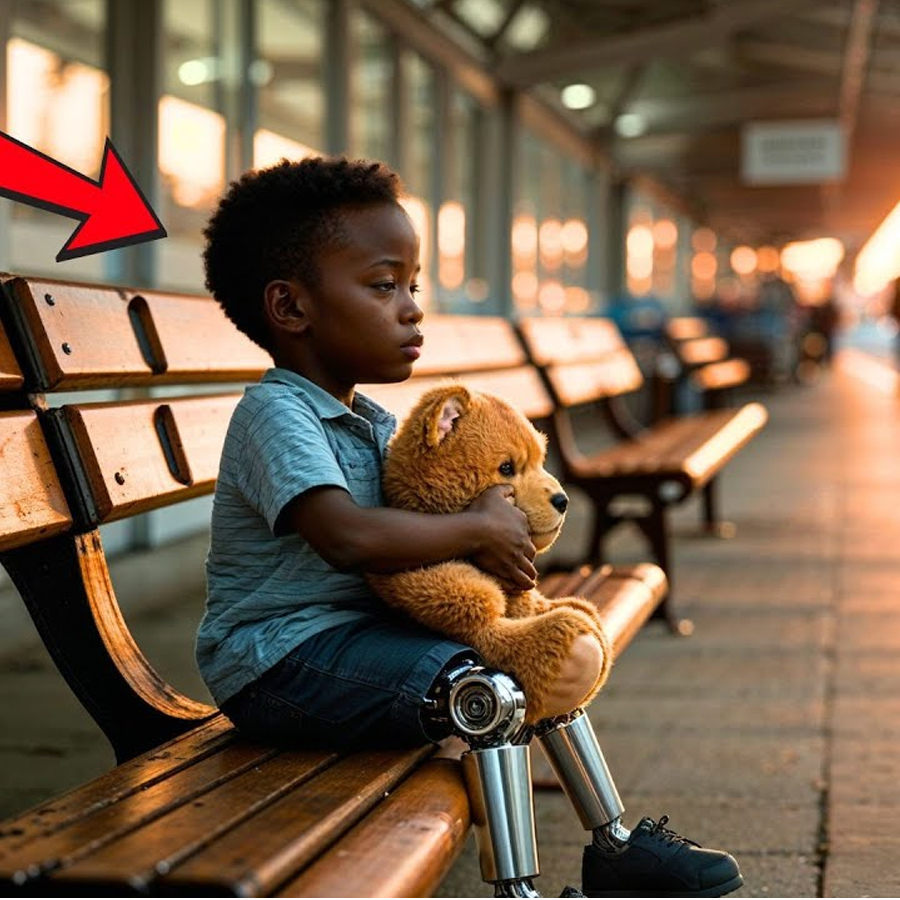

“Un niño vulnerable espera solo en un punto de autobús sin entender por qué fue dejado allí, pero cuando un millonario se detiene para ayudarlo, descubre algo tan inesperado y profundamente humano que cambia el rumbo de ambos para siempre y revela un acto de valentía que nadie habría imaginado.”

Aquella mañana fría, las calles todavía húmedas por la lluvia de la noche anterior parecían más silenciosas de lo normal. Los transeúntes caminaban con prisa, abrigados, evitando detenerse en los espacios abiertos. Sin embargo, en un punto de autobús casi desierto, había un niño sentado muy quieto, con una pequeña mochila apoyada sobre las piernas. Su mirada perdida

y su postura encogida revelaban más de lo que decía con palabras.

Su nombre era Mateo, y tenía once años. Tenía ciertas dificultades motoras que hacían sus movimientos más lentos, pero su mente era luminosa, llena de preguntas, curiosidad y un deseo enorme de pertenecer a algún lugar donde fuera valorado.

Lo que nadie sabía —ni siquiera él podía comprender del todo— era por qué su padre lo había dejado allí con la simple instrucción de “espera aquí”. La promesa de regresar nunca se cumpliría.

Mientras el tiempo pasaba, el niño observaba los autobuses que venían y se iban, sin que ninguno trajera de vuelta a la persona que él esperaba. Cada sonido de motor le hacía levantar la cabeza con esperanza… para luego bajarla con una decepción silenciosa.

Fue en ese momento que un automóvil de lujo se detuvo frente al punto de autobús. El conductor, un hombre de semblante elegante y mirada serena, observó al niño con algo más que curiosidad. Era Don Adrián Villaseñor, un millonario reconocido por su visión empresarial, pero también por su rutina estricta que no solía desviarse por nada ni nadie.

Y, sin embargo, algo en la escena lo obligó a detenerse.

Bajó del coche con paso firme, se acercó lentamente y habló con una voz cálida pero cautelosa.

—Hola, campeón… ¿estás esperando a alguien?

Mateo lo miró, al principio con timidez, pero terminó respondiendo con sinceridad:

—Mi papá dijo que volvería… pero ya pasó mucho tiempo.

Adrián sintió un peso extraño en el pecho. Miró alrededor buscando alguna señal de un adulto regresando, pero no había nadie. Solo ese pequeño, abrigándose como podía del viento.

—¿Quieres que espere contigo? —preguntó.

El niño dudó un momento, pero finalmente asintió.

Durante varios minutos, permanecieron en silencio. De vez en cuando, Adrián le hacía preguntas suaves: si tenía hambre, si quería sentarse mejor, si necesitaba algo. Y cada respuesta del niño mostraba una mezcla de inocencia, calma y un intento por no molestar.

Esa actitud conmovió profundamente al millonario. Había conocido en su vida a muchas personas con poder, con ambición, con exigencias constantes… pero hacía mucho que no encontraba alguien que irradiara una humildad tan auténtica.

Finalmente, cuando el reloj marcó más de una hora de espera, Adrián se dio cuenta de algo doloroso: nadie iba a regresar por él.

—Mateo… ¿puedo llamar a alguien para ayudarte? ¿Algún familiar? ¿Una persona cercana?

El niño negó lentamente.

—Solo era mi papá —susurró.

A Adrián se le quebró algo por dentro. Sin poder evitarlo, se sentó a su lado y dejó escapar un suspiro que llevaba años guardado. Él también había crecido solo. Él también supo lo que era esperar a alguien que no regresaba.

—Escúchame, pequeño —dijo con firmeza suave—. No pienso dejarte aquí. No vas a quedarte solo otra vez. ¿Está bien?

Mateo lo miró con esos ojos que parecían comprender más de lo que expresaban. Finalmente, asintió.

Adrián lo llevó a su coche con cuidado, asegurándose de que estuviera cómodo. Mientras conducía, el niño le contó pequeñas historias: de su escuela, de su maestra favorita, de cómo le gustaba dibujar y de su sueño de aprender música algún día.

Adrián escuchaba cada palabra como si fueran fragmentos de otra vida que él no tuvo. Algo dentro de él, dormido desde su infancia, comenzó a despertar.

Llevarlo simplemente a un servicio social no era una opción que su corazón aceptara. Aquella tarde, en lugar de regresar a su oficina, Adrián decidió llevar al niño a su propio hogar.

Sus empleados quedaron sorprendidos al verlo entrar acompañado de un pequeño, pero él solo dijo:

—Hoy, nuestra casa tiene un invitado especial.

Le prepararon comida caliente, ropa limpia y un espacio para descansar. Mateo, aunque tímido al principio, pronto se sintió seguro. Había pasado mucho tiempo sin sentirse acogido.

Esa noche, Adrián no pudo dormir.

Caminó por los pasillos de su enorme casa, reflexionando. La mansión era grande, silenciosa, impecable… pero estaba vacía. Él mismo había creado un imperio, pero al final del día, no tenía con quién compartirlo.

Hasta que aquel niño apareció por casualidad.

O tal vez no había sido casualidad.

A la mañana siguiente, Adrián tomó una decisión. Contactó a profesionales, investigó, coordinó con las autoridades y empezó un proceso delicado, pero guiado por una convicción clara: Mateo no volvería a estar solo.

Durante las semanas siguientes, el millonario no solo se encargó de que el niño recibiera atención médica, apoyo emocional y educación; también se convirtió en su presencia constante, su guía, su protector.

Y, sin darse cuenta, Mateo también cambió a Adrián.

Cambiaron su casa, sus prioridades y su manera de ver la vida.

Lo que comenzó en un punto de autobús terminó convirtiéndose en un vínculo profundo, inesperado y transformador.

La ciudad nunca conoció toda la historia. Solo los dos sabían lo que había ocurrido ese día: que un encuentro accidental había unido dos vidas que necesitaban, sin saberlo, encontrarse.

Y desde entonces, Adrián jamás permitió que Mateo esperara solo otra vez.

News

“La Historia Secreta que Estremece a la Ciudad: Una Esposa Embarazada Encerrada en su Propia Casa, un Marido que la Somete a Humillaciones Inimaginables por el Sexo del Bebé y la Revelación que Desencadena una Tormenta Imparable”

“La Historia Secreta que Estremece a la Ciudad: Una Esposa Embarazada Encerrada en su Propia Casa, un Marido que la…

“El Secreto que Estalló en la Gran Iglesia: Una Esposa Embarazada Colapsa durante una Confrontación Oscura, un Esposo que Huye entre Sombras y la Madre que, con un Poder Inesperado, Inicia la Cacería que Puede Cambiarlo Todo”

“El Secreto que Estalló en la Gran Iglesia: Una Esposa Embarazada Colapsa durante una Confrontación Oscura, un Esposo que Huye…

“La Escena Prohibida Dentro del Banco de Cristal: Una Esposa Embarazada, un Millonario que Pierde el Control ante las Cámaras Silenciadas y el Padre que, Desde las Sombras, Desata una Venganza Estratégica Capaz de Derrumbar Imperios Financieros Enteros”

“La Escena Prohibida Dentro del Banco de Cristal: Una Esposa Embarazada, un Millonario que Pierde el Control ante las Cámaras…

“La Madrugada en la que Todo se Detuvo: Una Esposa Embarazada en una Sala de Cirugía, un Marido que Desaparece en Segundos y la Madre que, desde las Sombras, Desata la Maniobra Más Sorprendente Jamás Vista en el Hospital Central”

“La Madrugada en la que Todo se Detuvo: Una Esposa Embarazada en una Sala de Cirugía, un Marido que Desaparece…

“La Escalera del Silencio: Una Esposa Embarazada Descubre un Engaño de Alto Nivel, una ‘Caída Inexplicable’ y el Misterioso Encubrimiento del Millonario que Podría Desmoronarse con un Solo Testimonio Oculto”

“La Escalera del Silencio: Una Esposa Embarazada Descubre un Engaño de Alto Nivel, una ‘Caída Inexplicable’ y el Misterioso Encubrimiento…

“La Noche en la que un Secreto Familiar Estalló: Una Esposa Embarazada, una ‘Grabación Prohibida’ y la Aparición Inesperada de una Madre Temida cuya Identidad Oculta Podría Sacudir a Toda la Ciudad”

“La Noche en la que un Secreto Familiar Estalló: Una Esposa Embarazada, una ‘Grabación Prohibida’ y la Aparición Inesperada de…

End of content

No more pages to load