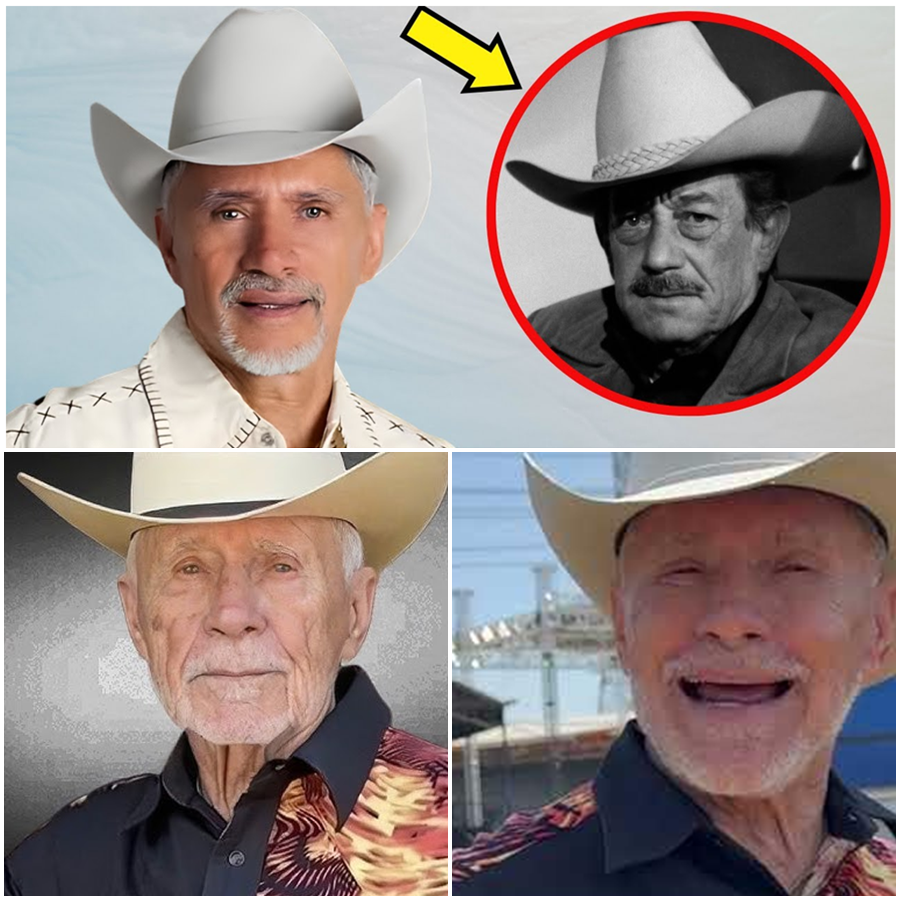

“A los 81 años, Antonio Zamora decidió romper un silencio que había mantenido durante décadas y admitir, en un relato completamente ficticio, aquello que millones sospechaban sin atreverse a decirlo, una verdad sorprendente cargada de emoción, misterio y un giro inesperado que reveló una faceta oculta de su vida, dejando al público en absoluto asombro y deseando conocer cada detalle del confesado secreto.”

A los 81 años, Antonio Zamora no se parecía en nada al hombre que alguna vez fue. Su mirada, antes firme y desafiante, ahora tenía una calma extraña, como si por fin hubiera dejado de huir de algo. Estaba sentado en su sillón favorito, en una casa que ya no se llenaba de visitas ni de ruido, acompañado únicamente por el tictac persistente del viejo reloj de péndulo.

Los años habían pasado rápido, más rápido de lo que esperaba. Había construido una vida llena de decisiones difíciles, pasos valientes, errores silenciosos y momentos que lo marcaron profundamente. Pero había algo que nunca había querido enfrentar, algo que el tiempo insistía en empujar hacia la superficie.

Aquella tarde, rodeado de fotografías antiguas y recuerdos dispersos, decidió hablar por primera vez. No había cámaras, ni periodistas, ni público. Solo estaba él, y su verdad.

—A los 81 años —dijo en voz baja, como si ensayara sus propias palabras— ya no tengo razones para ocultar lo que siempre supe.

Suspiró.

Un suspiro largo, cansado y a la vez liberador.

—Lo que todos sospechaban… es cierto.

Y así comenzó su relato.

Antonio contó que, cuando era joven, la vida le ofreció caminos muy distintos. Era un hombre con talento, pero también con una sensibilidad que lo hacía cuestionarlo todo. La gente veía en él un líder, un hombre fuerte, un referente, alguien destinado a un camino recto y firme.

Sin embargo, detrás de esa fachada había una contradicción profunda:

Antonio no vivía para sí mismo.

Vivía para los demás.

Para las expectativas ajenas.

Para un público imaginario que lo observaba incluso cuando estaba solo.

—Pasé décadas interpretando un personaje —confesó—. Y lo que todos sospecharon alguna vez… es que ese personaje nunca fui yo.

El verdadero Antonio no era el hombre severo que mostraba en reuniones, ni el que tomaba decisiones frías, ni el que siempre parecía seguro de sí mismo. Ese era el Antonio público.

El Antonio real era distinto.

Demasiado distinto.

Mientras avanzaba en su confesión, recordó un capítulo clave de su vida: una decisión que cambió todo. Una oportunidad que rechazó. Un camino que no tomó.

—A los treinta —dijo con nostalgia— tuve la opción de elegir entre el deber y mi propia vida. Y elegí el deber.

Era la primera sospecha que muchos habían tenido a lo largo de los años: que Antonio había sacrificado su felicidad personal por un compromiso que no le pertenecía del todo. Pero nunca lo confirmó… hasta ahora.

—Creí que estaba haciendo lo correcto —explicó—. Creí que renunciar a mi propio deseo me convertiría en un hombre admirable. Pero no fue así. Me convertí en un hombre incompleto.

Su voz se quebró por un instante.

No de tristeza, sino de reconocimiento.

Luego habló de una persona.

Una que había marcado su vida más de lo que jamás admitió.

—Durante años, sospecharon que había alguien especial. Y sí, lo había.

Sus ojos se iluminaron, como si recordaran un rostro aún claro en la memoria.

No dijo el nombre.

No hacía falta.

—Esa persona me enseñó lo que era la libertad —continuó—. Me enseñó a escuchar, a sentir, a existir sin máscaras. Pero yo no estaba listo para algo tan verdadero. Y la dejé ir.

Un silencio largo llenó la habitación.

Uno que hablaba más que cualquier palabra.

—Nunca dije nada porque temía que, al admitirlo, mi vida entera se desmoronara. Pero lo cierto es… que se desmoronó igual, solo que en silencio.

A medida que avanzaba con su relato, parecía quitarse peso tras peso, como si cada frase arrancara un ladrillo de un muro que llevaba treinta años cargando.

—Pasé mi vida escondiendo la parte más humana de mí —dijo—. Y lo que todos sospechaban… es que no era tan fuerte como aparentaba.

Esa era la segunda gran sospecha que lo había seguido siempre:

que su fortaleza era una armadura, no un reflejo del alma.

—Nunca fui fuerte —admitió con una sonrisa suave—. Fui disciplinado. Que no es lo mismo.

Finalmente, llegó a la revelación más profunda.

La que lo había perseguido toda su vida.

—Y aquí está la verdad que nadie se atrevió a decirme, pero todos intuían… —respiró hondo—. Yo no me perdoné. No por lo que hice, sino por lo que NO hice.

Miró su propia imagen en un espejo viejo.

—Nunca me permití ser feliz… porque no creía merecerlo.

Era una confesión brutal.

Honesta.

Liberadora.

Pero su historia no terminó allí.

Antonio tomó una fotografía antigua del cajón.

Era la única que había conservado de aquella persona especial.

La acarició con cuidado.

—A los 81 años —dijo con firmeza— finalmente entiendo que la vida no se trata de lo que decimos, sino de lo que callamos. Y yo callé demasiado.

Dejó la foto sobre la mesa y sonrió.

—Hoy lo admito: no viví como quería. Pero todavía puedo dejar este mundo habiendo dicho la verdad.

La luz del atardecer entró por la ventana, iluminando su rostro arrugado y sereno.

—Y eso —susurró— me basta.

El reloj siguió marcando el tiempo.

Pero, por primera vez en décadas, Antonio Zamora ya no tenía miedo de escucharlo.

Porque había confesado lo que todos sospechaban.

Y, al hacerlo, finalmente se había encontrado a sí mismo.

News

“La Historia Secreta que Estremece a la Ciudad: Una Esposa Embarazada Encerrada en su Propia Casa, un Marido que la Somete a Humillaciones Inimaginables por el Sexo del Bebé y la Revelación que Desencadena una Tormenta Imparable”

“La Historia Secreta que Estremece a la Ciudad: Una Esposa Embarazada Encerrada en su Propia Casa, un Marido que la…

“El Secreto que Estalló en la Gran Iglesia: Una Esposa Embarazada Colapsa durante una Confrontación Oscura, un Esposo que Huye entre Sombras y la Madre que, con un Poder Inesperado, Inicia la Cacería que Puede Cambiarlo Todo”

“El Secreto que Estalló en la Gran Iglesia: Una Esposa Embarazada Colapsa durante una Confrontación Oscura, un Esposo que Huye…

“La Escena Prohibida Dentro del Banco de Cristal: Una Esposa Embarazada, un Millonario que Pierde el Control ante las Cámaras Silenciadas y el Padre que, Desde las Sombras, Desata una Venganza Estratégica Capaz de Derrumbar Imperios Financieros Enteros”

“La Escena Prohibida Dentro del Banco de Cristal: Una Esposa Embarazada, un Millonario que Pierde el Control ante las Cámaras…

“La Madrugada en la que Todo se Detuvo: Una Esposa Embarazada en una Sala de Cirugía, un Marido que Desaparece en Segundos y la Madre que, desde las Sombras, Desata la Maniobra Más Sorprendente Jamás Vista en el Hospital Central”

“La Madrugada en la que Todo se Detuvo: Una Esposa Embarazada en una Sala de Cirugía, un Marido que Desaparece…

“La Escalera del Silencio: Una Esposa Embarazada Descubre un Engaño de Alto Nivel, una ‘Caída Inexplicable’ y el Misterioso Encubrimiento del Millonario que Podría Desmoronarse con un Solo Testimonio Oculto”

“La Escalera del Silencio: Una Esposa Embarazada Descubre un Engaño de Alto Nivel, una ‘Caída Inexplicable’ y el Misterioso Encubrimiento…

“La Noche en la que un Secreto Familiar Estalló: Una Esposa Embarazada, una ‘Grabación Prohibida’ y la Aparición Inesperada de una Madre Temida cuya Identidad Oculta Podría Sacudir a Toda la Ciudad”

“La Noche en la que un Secreto Familiar Estalló: Una Esposa Embarazada, una ‘Grabación Prohibida’ y la Aparición Inesperada de…

End of content

No more pages to load