“Mis padres me dejaron en una parada de autobús con solo diez dólares y la promesa de volver. Diez años después regresé en una limusina, pero lo que descubrí entonces cambió para siempre lo que creía sobre el abandono y el perdón.”

A los trece años, aprendí lo que significaba quedarse solo.

No por elección, sino porque mis padres decidieron desaparecer una mañana soleada de julio.

Recuerdo cada detalle.

El sonido del motor del viejo coche azul, el olor a gasolina, la sonrisa nerviosa de mi madre.

“Espéranos aquí, hijo, volveremos pronto”, me dijo mientras me entregaba un billete arrugado de diez dólares.

Y luego… se fueron.

El comienzo del abandono

Esperé una hora.

Luego dos.

Cuando cayó la noche y los autobuses dejaron de pasar, supe que no regresarían.

Dormí en un banco. Desperté con el frío clavándome los huesos y el hambre retorciéndome el estómago.

Ese fue el primer día del resto de mi vida.

Durante las semanas siguientes, sobreviví como pude: pidiendo comida, durmiendo en estaciones, aprendiendo a desconfiar.

Un hombre mayor, don Ramiro, me encontró una noche bajo la lluvia y me llevó a un refugio.

—No tienes que contarme nada —me dijo—. Solo promete que no te rendirás.

Esa frase se me quedó grabada.

El ascenso desde el suelo

El refugio era pequeño, pero tenía algo que había olvidado: seguridad.

Allí conocí a otros chicos como yo. Algunos habían perdido todo. Otros, como yo, habían sido “olvidados”.

Pronto empecé a estudiar en una escuela pública cercana.

Trabajaba limpiando mesas por las tardes, y por las noches leía todo lo que encontraba sobre negocios, tecnología y marketing.

A los diecisiete, gané una beca para un programa juvenil de innovación.

Era mi oportunidad de cambiar el destino.

Cada día estudiaba, trabajaba y soñaba con una vida distinta.

Una vida en la que no necesitara que nadie me salvara.

El primer éxito

A los veintidós, lancé mi primer emprendimiento: una aplicación para conectar pequeños negocios con proveedores locales.

Nadie creía en mí, excepto don Ramiro, que me prestó los únicos 500 dólares que tenía ahorrados.

El proyecto creció más rápido de lo que imaginé.

Un año después, una empresa estadounidense compró mi aplicación por 2 millones de dólares.

Recuerdo la llamada del banco.

“Señor Morales, la transferencia ha sido confirmada.”

Colgué y lloré.

No por el dinero, sino porque, por primera vez, sentí que había valido la pena sobrevivir.

El regreso

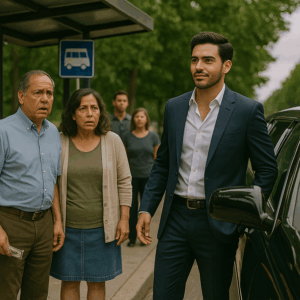

Diez años después de aquella mañana en la parada de autobús, regresé a mi ciudad.

Lo hice en una limusina negra, no por ostentación, sino porque quería cerrar el círculo.

Me detuve frente a la misma parada.

El banco seguía allí, oxidado.

El mismo cartel con rutas descoloridas.

Respiré hondo.

No sentí odio. Solo una calma extraña.

Pero algo en mi interior decía que no todo estaba dicho.

Decidí buscar a mis padres.

La búsqueda

Comencé con el registro civil. Nada.

Luego fui a la vieja dirección donde vivíamos. Una vecina me reconoció.

—¿Eres tú… Luisito? —preguntó con los ojos húmedos—. Tus padres… se fueron poco después de perder la casa.

—¿Perder la casa?

—Sí, hijo. Estaban endeudados. Un hombre vino a reclamarles algo… y después, desaparecieron.

Esa noche, mientras miraba por la ventana del hotel, entendí que mi historia tenía huecos.

No era solo abandono. Había algo más.

Contraté a un investigador privado.

Dos semanas después, me llamó:

—Encontré a tu madre. Vive en un pueblo a tres horas de aquí.

Mi corazón se aceleró.

El reencuentro

Cuando llegué, la vi sentada frente a una pequeña tienda, con el cabello gris y la piel marcada por el tiempo.

Al verme, dejó caer la bolsa que sostenía.

—¿Luis? —susurró.

No pude responder. Solo la abracé.

Lloró como si el alma se le saliera.

—No pasó un día sin que pensara en ti —dijo entre sollozos—.

Le pregunté por qué me habían dejado.

Ella bajó la mirada.

—Tu padre debía dinero a gente peligrosa. Pensó que si te alejábamos, te salvaríamos. Queríamos volver por ti, pero él… desapareció. Lo mataron.

El silencio cayó como un golpe.

Yo había vivido diez años creyendo en el abandono, cuando en realidad fue un intento de protección desesperada.

La redención

Durante semanas, la visité cada día. Le compré una casa nueva, aunque al principio no quiso aceptarla.

—No quiero tu dinero, hijo. Solo quiero verte vivir sin odio.

No sabía qué responder.

El perdón no llegó de golpe. Fue un proceso lento, lleno de lágrimas y conversaciones a media noche.

Con el tiempo, abrí una fundación en nombre de don Ramiro, quien había fallecido hacía un año.

La llamé “Diez Dólares”, en honor al billete que cambió mi destino.

Ayuda a jóvenes sin hogar a encontrar educación y oportunidades.

La llamada final

Un día recibí una carta.

Era de mi madre.

“Hijo, si lees esto, ya no estoy. Gracias por no convertir el dolor en venganza. Tu padre estaría orgulloso. A veces, perderlo todo es la única forma de entender lo que realmente importa.”

Guardé esa carta en la guantera de la limusina.

Cada vez que paso por una parada de autobús, dejo un sobre con diez dólares dentro y una nota que dice:

“Esto no es caridad. Es esperanza. Yo también estuve aquí.”

Epílogo

Hoy, diez años después de aquel día, tengo todo lo que soñé: éxito, respeto, paz.

Pero cuando cierro los ojos, sigo viendo al niño de trece años en la parada, mirando el horizonte, con el corazón roto pero los ojos llenos de fe.

Y si algo aprendí de todo esto, es que no se trata de de dónde vienes, sino de hacia dónde decides conducir tu propia limusina.

🌟 FIN

News

Carolina Cruz rompe el silencio sentimental y confirma que vuelve a amar

Después de un largo silencio sentimental, Carolina Cruz sorprende al revelar que vuelve a amar y comparte una fotografía cargada…

Julio César Rodríguez rompe el silencio a los 56 años y redefine su historia

Cuando muchos creían saberlo todo, Julio César Rodríguez sorprende al hablar sin filtros sobre su matrimonio y su relación, mostrando…

Coco Legrand sorprende a los 78 años: boda, amor y un nuevo capítulo que nadie vio venir

Cuando nadie imaginaba un giro sentimental, Coco Legrand confirma su matrimonio a los 78 años y revela quién es la…

Pancho Saavedra confirma su matrimonio y abre el corazón sobre su nueva etapa

Tras años de discreción y rumores, Pancho Saavedra habla sin filtros sobre su nueva etapa sentimental, confirma su boda y…

Cuando la “Dama de Hierro” baja la guardia: la confesión que cambia la imagen de Francisca García-Huidobro

Más allá del personaje fuerte y frontal de la televisión, Francisca García-Huidobro sorprende al hablar de su corazón y su…

Cuando la intuición colectiva se convierte en verdad: el día en que Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat decidieron hablar

Lo que todos intuían pero nadie se atrevía a confirmar: Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat enfrentan los comentarios y…

End of content

No more pages to load