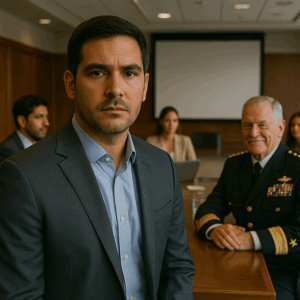

“Entré en la sala de conferencias y el almirante —mi suegro— sonrió con arrogancia”: la historia real de cómo un hombre común se enfrentó al militar más temido del país… y descubrió que detrás de aquella sonrisa había un secreto que podía destruir su matrimonio y su carrera para siempre.

El peso del uniforme

El reloj marcaba las 09:00 en punto cuando Daniel Rivas empujó la puerta de cristal de la sala de conferencias. El aire olía a café, tensión y jerarquía.

Todos los oficiales estaban de pie, perfectamente alineados, con sus uniformes impecables y sus miradas fijas en el hombre sentado al extremo de la mesa: el almirante Felipe Montalbán, comandante de la Flota Nacional, una leyenda viva.

Y, además, su suegro.

El corazón de Daniel latía con fuerza. Aquella no era una reunión cualquiera. Era su primera presentación oficial desde que había sido ascendido a teniente de logística naval. Y la primera desde que se casó con Elena Montalbán, la única hija del hombre que ahora lo observaba con una sonrisa que no presagiaba nada bueno.

—Teniente Rivas —dijo el almirante, alzando la voz con un tono que mezclaba respeto y amenaza—. Qué gusto tenerlo por fin entre nosotros.

El silencio se volvió denso. Todos sabían quién era Daniel y quién era su suegro. Nadie se atrevía a hacer un solo comentario.

—¿Cuál es su plan —preguntó el almirante, inclinándose hacia adelante— para reducir el gasto logístico de la flota en un veinte por ciento sin afectar las operaciones?

Era una pregunta armada. Un disparo disfrazado de examen.

Daniel tragó saliva. Respiró. Y empezó su exposición.

Durante veinte minutos habló con precisión, explicando cada gráfico, cada cálculo, cada movimiento estratégico. Lo había preparado todo durante semanas. Sabía que el almirante buscaría cualquier error para humillarlo.

Cuando terminó, el silencio volvió a llenar la sala.

Felipe Montalbán se levantó lentamente, apoyando las manos sobre la mesa.

—Interesante… —murmuró—. Pero hay algo que no entiendo.

Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.

—¿Cómo puede un hombre tan joven… sin experiencia real en el mar… venir aquí a decirnos cómo administrar una flota?

Las risas contenidas de algunos oficiales se escucharon. Daniel mantuvo la compostura.

—Con respeto, señor, la experiencia también se mide en resultados, no en años.

El almirante lo observó con una ceja levantada. Luego sonrió.

—Veamos si sus resultados son tan sólidos como su confianza.

Y sin decir más, dio media vuelta y salió de la sala.

Esa noche, Daniel llegó a casa agotado. Elena lo esperaba con una copa de vino y una sonrisa.

—¿Cómo te fue? —preguntó.

—Tu padre me odia —respondió, medio en broma, medio en serio.

Ella rió.

—No te odia. Solo… pone a prueba a todo el mundo. Incluso a mí.

Daniel la miró con ternura. Ella siempre encontraba luz donde él veía sombra.

Pero esa noche, mientras ella dormía, él revisó su correo militar. Había un mensaje nuevo del departamento de operaciones: “Por orden directa del Almirante Montalbán, su proyecto ha sido suspendido hasta nueva evaluación.”

Su corazón se detuvo.

Durante las semanas siguientes, Daniel trató de demostrar su valía. Trabajaba hasta la medianoche, revisaba informes, hablaba con los capitanes y analizaba rutas. Pero cada vez que presentaba un avance, algo se interponía: un cambio de protocolo, una firma pendiente, una nueva revisión ordenada por “autoridad superior”.

El patrón era claro. El almirante lo estaba saboteando.

Una noche, durante una cena familiar, Daniel no pudo más.

—Con todo respeto, señor —dijo, dejando los cubiertos—, no entiendo por qué no me da la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer.

El silencio cayó sobre la mesa. Elena lo miró con preocupación.

El almirante levantó lentamente la mirada.

—Porque no confío en los hombres que buscan ascender más rápido de lo que caminan —dijo con frialdad—. Y porque aún no sé si te casaste con mi hija por amor… o por conveniencia.

Elena se levantó de golpe.

—¡Papá! ¡Eso es una falta de respeto!

Daniel se quedó en silencio. No había respuesta que no empeorara la situación.

Los días se volvieron más pesados. Daniel empezó a notar miradas extrañas, sus órdenes eran ignoradas, y algunos colegas le daban la espalda.

Hasta que un día, en la base naval, escuchó algo que lo heló:

Dos oficiales hablaban en voz baja cerca del muelle.

—Dicen que el almirante mandó revisar su expediente. —¿Por qué? —Porque cree que falsificó los informes del proyecto de abastecimiento.

Daniel sintió el golpe en el estómago. Era una acusación gravísima.

Esa noche fue directo al despacho del almirante. Golpeó la puerta con fuerza.

—¿Está intentando destruirme? —preguntó sin rodeos.

El almirante lo miró con calma.

—Estoy intentando proteger a mi hija. No quiero que un hombre ambicioso la arrastre por un error que aún puede evitar.

—No soy su enemigo —dijo Daniel con la voz temblorosa—. Amo a su hija. Y también amo este uniforme.

Por primera vez, el almirante bajó la mirada.

—Entonces, demuéstralo.

Semanas después, una tormenta golpeó el litoral. Una fragata de entrenamiento quedó atrapada en medio del temporal con doce cadetes a bordo. Las comunicaciones fallaron.

Daniel, que estaba en la base, pidió permiso para coordinar el rescate.

—Es demasiado arriesgado —le dijeron—. Nadie sale sin orden del almirante.

Pero él no esperó. Reunió a su equipo y zarpó.

Durante horas enfrentaron olas de seis metros, viento que cortaba la piel y visibilidad casi nula. Finalmente, lograron localizar la fragata, rescatar a los cadetes y remolcar el barco hasta la costa.

Cuando llegaron, empapados y exhaustos, el almirante los esperaba en el muelle.

Daniel bajó del barco, con la mirada fija en el suelo.

El almirante se acercó y, por primera vez, extendió la mano.

—Buen trabajo, teniente.

No hubo más palabras. Pero esa frase valió más que cualquier ascenso.

Meses después, Daniel fue ascendido a comandante de logística. Su proyecto fue aprobado y se convirtió en uno de los programas más eficientes de la flota.

El día que recibió la medalla al mérito naval, el almirante lo abrazó frente a todos y le susurró:

—Sabía que lo lograrías. Solo necesitaba ver si eras de mar… o de tierra.

Daniel sonrió.

—Y al final, resulté ser de ambas, señor.

El público aplaudió. Elena lloró de emoción.

Y el hombre que una vez lo quiso derribar fue, irónicamente, quien terminó levantando su mano en señal de honor.

News

Angélica Rivera rompe el silencio: la verdad que nadie esperaba escuchar

Se acabaron los rumores: Angélica Rivera habla con franqueza sobre el tema que la persiguió durante años, una confesión madura…

Andrea Legarreta y la confesión que estremeció al espectáculo

Andrea Legarreta habla como nunca antes: una confesión íntima sobre un amor trágico, decisiones difíciles y sentimientos guardados durante años…

Lucero y la confesión que esperó toda una vida

Lucero rompe décadas de rumores y confirma una verdad guardada desde la infancia: una revelación tardía, honesta y profundamente humana…

Claudia Islas y la verdad detrás del amor que nunca llegó

La confesión más íntima de Claudia Islas: décadas de rumores, una historia de amor incompleta y una revelación tardía que…

Verónica Castro rompe el silencio: la confesión que nadie esperaba

Lo que Verónica Castro nunca se atrevió a decir: una confesión tardía, honesta y profundamente humana que sorprende a sus…

Mis hijastros me humillaron en la mesa diciendo “deja de fingir que eres familia”, pero mi respuesta tranquila encendió una verdad que nadie pudo seguir escondiendo

Mis hijastros me humillaron en la mesa diciendo “deja de fingir que eres familia”, pero mi respuesta tranquila encendió una…

End of content

No more pages to load