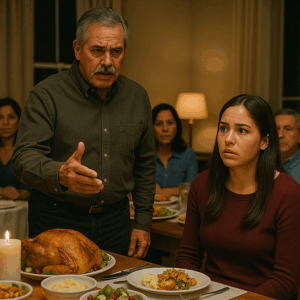

“Durante la cena de Acción de Gracias, mi padre anunció frente a todos: ‘Vendemos el negocio familiar — y tú no recibirás nada’. Lo que ocurrió después reveló una verdad que cambió para siempre cómo veía a mi familia”

Esa noche de Acción de Gracias comenzó como cualquier otra en nuestra familia: el aroma del pavo recién horneado, las risas fingidas alrededor de la mesa y ese silencio tenso que todos intentábamos cubrir con brindis forzados. Pero en el fondo, todos sabíamos que algo estaba a punto de pasar. Mi padre —un hombre de pocas palabras y muchos secretos— tenía esa mirada fría que solo mostraba cuando estaba a punto de soltar una bomba.

Después del postre, levantó su copa y dijo con voz firme:

—Tengo un anuncio importante. Vendemos el negocio familiar.

Y antes de que alguien pudiera reaccionar, añadió sin titubear:

—Y tú, Elena, no recibirás nada.

El sonido de los cubiertos cayendo sobre los platos fue el único ruido en la habitación.

Yo lo miré sin entender. Pensé que había escuchado mal.

—¿Qué dijiste? —pregunté, intentando mantener la calma.

—Dije que no recibirás nada —repitió, como si hablara del clima—. Es mi decisión.

Mi madre bajó la mirada. Mis hermanos se quedaron inmóviles, atrapados entre la incomodidad y el alivio de no ser ellos los señalados.

Durante años había trabajado a su lado en la empresa familiar. No por dinero, sino por lealtad. Fui quien se quedó cuando todos se fueron, quien atendió a los clientes cuando él enfermó, quien mantuvo las cuentas al día mientras él jugaba a ser un patriarca intocable. Pero esa noche entendí algo: no se trataba de mérito, sino de poder.

—¿Y por qué? —logré decir al fin—. ¿Por qué vendes todo sin siquiera hablar conmigo?

Mi padre apoyó los codos sobre la mesa.

—Porque no confío en ti.

Esa frase me atravesó como una cuchilla. No confía en mí… El mismo hombre que durante años me había usado como su mano derecha, que decía que yo era “la única que entendía el negocio”. De pronto, todo ese esfuerzo no valía nada.

Mi hermano mayor, Javier, intentó intervenir:

—Papá, quizás deberías pensarlo. Elena ha hecho más que—

—¡Basta! —interrumpió mi padre, golpeando la mesa—. La decisión está tomada.

Mi madre empezó a llorar en silencio. Ella sabía que algo no encajaba. Y tenía razón.

Las semanas anteriores, yo había notado movimientos extraños en las cuentas del negocio. Transferencias, documentos con fechas alteradas, gastos que no coincidían. Intenté hablar con él, pero me ignoró. Y ahora, al escucharlo, entendí que todo formaba parte de algo más grande.

El negocio no se estaba “vendiendo”. Se estaba liquidando para tapar deudas, errores y quizás algo peor.

Mientras la cena seguía en silencio, me levanté y fui por una carpeta que había traído conmigo. La coloqué sobre la mesa.

—Entonces hablemos de confianza —dije, mirándolo fijamente—. Aquí tengo copias de los contratos que firmaste con la empresa de tu “socio” en secreto. Los mismos que pusieron en riesgo el negocio familiar sin que nadie lo supiera.

Mi padre se quedó helado. Por primera vez, el hombre que siempre controlaba todo no tenía palabras.

—¿Qué estás diciendo? —murmuró.

—Estoy diciendo que el negocio ya no vale nada porque tú lo destruiste —respondí con calma—. Lo vendiste antes de anunciarlo. Solo que aún no se lo habías dicho a nadie.

Mi madre sollozaba. Javier me miraba con una mezcla de shock y admiración.

El silencio era absoluto. Y entonces él, mi padre, se levantó lentamente.

—No sabes lo que dices, Elena.

—Sí, lo sé —repliqué—. Lo sé todo.

Tomé mi abrigo y salí de la casa sin mirar atrás. El frío de noviembre me golpeó en la cara, pero sentí algo que no había sentido en años: libertad.

Días después, todo salió a la luz. La empresa se disolvió oficialmente. Mis hermanos, al enterarse de la verdad, rompieron su silencio. Mi padre perdió no solo el negocio, sino también lo único que siempre había controlado: el respeto de su familia.

Un mes más tarde, recibí una carta suya. No pedía perdón. Solo decía:

“A veces el poder corrompe incluso al amor de un padre. Espero que un día puedas entenderlo.”

Nunca respondí. Pero lo entendí. No porque lo perdonara, sino porque aprendí la lección más dura de todas: a veces hay que perderlo todo para recuperar lo que realmente importa.

Hoy tengo mi propio negocio. Empecé desde cero, con mis propias manos. Y cada vez que alguien me pregunta por qué lo hice, sonrío y digo:

—Porque una vez me dijeron que no me merecía nada. Y decidí demostrar que podía merecerlo todo.

News

La cirugía arruinó la vida de Lucha Villa y la verdad, oculta durante años, salió a la luz

“Dolor, silencio y una verdad enterrada: la cirugía que marcó el trágico giro en la vida de Lucha Villa y…

A los 69 años, Imanol Arias rompe el silencio y habla sobre una relación especial en su vida actual

“Cuando ya no necesita explicarse: Imanol Arias sorprende a los 69 años al hablar por primera vez de una relación…

A los 73 años, Ana Belén rompe el silencio sobre su vida y un amor que pocos conocen

“Cuando ya no necesita explicarse: Ana Belén sorprende a los 73 años al revelar una verdad guardada durante décadas y…

A sus 53 años, Enrique Ponce reveló por primera vez con qué mujer quiere pasar el resto de su vida

“Cuando el pasado deja de pesar: Enrique Ponce confiesa a los 53 años quién es la mujer con la que…

El trágico final de José Coronado en la pantalla: cuando descubre que su esposa le fue infiel

“Dolor, silencio y un desenlace inevitable: el final más oscuro de José Coronado en pantalla tras enfrentarse a una verdad…

Casada a los 70 años, Ana Gabriel rompió el silencio y admitió lo que todos pensábamos

“A los 70 y lejos del ruido: Ana Gabriel habla por primera vez tras casarse, admite una verdad largamente comentada…

End of content

No more pages to load