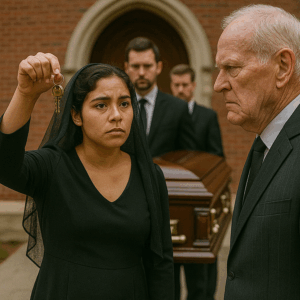

“Después del funeral de mi esposo, su padre me dijo frente a todos: ‘La propiedad vuelve a la familia de sangre ahora’. Lo que no sabían era que mi esposo había dejado un secreto legal que cambiaría todo el destino familiar.”

Me llamo Laura Medina, tengo 35 años, y la historia que voy a contar no trata solo de pérdida… sino de cómo, a veces, la justicia llega en silencio, disfrazada de amor y de memoria.

El principio del fin

Estuve casada con Julián durante nueve años.

Nos conocimos en la universidad, cuando él aún soñaba con ser arquitecto y yo trabajaba como asistente de biblioteca.

Era el tipo de hombre que hacía promesas pequeñas pero sinceras: “Nunca te haré sentir sola”, “Siempre habrá flores en casa”.

Y cumplía.

Pero el destino no cumple pactos.

Una enfermedad fulminante se lo llevó en menos de seis meses.

Ni el dinero de su familia, ni los tratamientos, ni las oraciones pudieron detener lo inevitable.

El día de su funeral, el mundo me pareció demasiado grande y vacío.

Hasta que su familia me hizo sentir aún más pequeña.

La frase que lo cambió todo

Después del entierro, en la casa familiar, mientras todos hablaban de recuerdos, su padre —Don Ernesto, un empresario de voz fuerte y mirada fría— me llamó aparte.

—Laura —dijo, sirviéndose whisky—, ahora que todo ha terminado, debemos hablar de lo importante.

—¿De qué habla? —pregunté, confundida.

—De la casa, el negocio y las propiedades.

Sentí un nudo en el estómago.

—Julián y yo las compartíamos —dije con calma.

Él rió con desprecio.

—No, querida. Todo eso es de la familia Ramírez. Y tú, aunque hayas sido su esposa, ya no eres sangre nuestra.

Las palabras me cortaron el aire.

A su alrededor, algunos familiares asintieron, como si fuera lógico.

—Mi hijo te quería, pero lo nuestro debe quedarse donde empezó —añadió—.

—En su corazón —respondí—, no en sus cuentas.

Su rostro se endureció.

—Puedes quedarte con tus recuerdos, pero la casa y los bienes vuelven a nosotros.

El silencio que dolía

Esa noche regresé a lo que había sido mi hogar.

Cada rincón olía a él.

El sofá donde leíamos juntos, la taza con la que siempre tomaba café… y el estudio donde guardaba sus planos, lleno de papeles, sellos y carpetas.

Me senté en el suelo y lloré.

No por el dinero, sino por la forma en que intentaban borrar mi lugar en su historia.

Había amado a su hijo con todo lo que era, y de pronto me trataban como una intrusa.

Pero mientras revisaba sus cosas, algo llamó mi atención:

Una carpeta azul, sellada, con mi nombre escrito a mano.

“Para Laura, si un día me faltara.”

El descubrimiento

Dentro había una carta y varios documentos notariales.

En la carta, con su letra inconfundible, Julián escribió:

“Sé cómo es mi familia.

No soportarían que tú, sin ‘su apellido’, quedaras con lo que ellos creen que les pertenece.

Por eso, legalmente, esta casa y mis bienes están registrados bajo una sociedad compartida, donde tú eres la única beneficiaria tras mi muerte.

Si alguna vez te hacen sentir que no mereces nada, recuerda: lo que construimos fue nuestro, no de ellos.”

Mis manos temblaban.

Entre los documentos había un testamento notarial y un registro de empresa compartida firmado y sellado tres meses antes de su fallecimiento.

Él lo había previsto todo.

Y sin buscarlo, me había dado la herramienta para defender mi dignidad.

La confrontación

Una semana después, Don Ernesto me citó con su abogado.

Quería “arreglar los papeles” para transferir las propiedades de nuevo a la familia.

Llegué con una carpeta bajo el brazo.

—Laura —empezó él—, sabemos que fue una buena esposa, pero las cosas deben volver a su lugar natural.

—Estoy de acuerdo —respondí—, todo debe estar en su lugar.

Le entregué los documentos.

Su abogado los abrió, los leyó y levantó la vista, pálido.

—Don Ernesto… esto… esto ya está firmado legalmente a nombre de la señora Medina.

El silencio fue casi cómico.

—¿Qué significa eso? —rugió él.

—Significa —dije con voz tranquila— que su hijo dejó todo a su esposa, no a su apellido.

El abogado asintió.

—Según este documento, el señor Julián transfirió su participación a una sociedad donde ella es socia única tras su fallecimiento. Todo es perfectamente legal.

Don Ernesto golpeó la mesa.

—¡Eso no puede ser! ¡Es un abuso!

Lo miré a los ojos.

—No, don Ernesto. Es amor y previsión.

Me levanté y me fui.

Por primera vez desde la muerte de Julián, sentí que podía respirar sin culpa.

Las consecuencias

Días después, su familia intentó impugnar el documento.

El tribunal rechazó la demanda.

El juez fue claro:

“No se trata de herencia, sino de derecho empresarial. La señora Medina es propietaria legítima.”

Los periódicos locales publicaron la noticia: “Hijo del empresario Ramírez deja su fortuna a su esposa en un movimiento legal inesperado.”

Don Ernesto desapareció de la vida pública por un tiempo.

Yo, en cambio, decidí convertir la casa en algo más grande que un recuerdo.

El renacer

Con el dinero y los recursos que quedaban, abrí una fundación con el nombre de Julián.

Su propósito: apoyar a jóvenes arquitectos sin recursos, justo como él fue una vez.

Cada año, entregamos becas a estudiantes que sueñan con construir algo más que edificios: sueños, esperanza y segundas oportunidades.

Y en el salón principal de la fundación, en una placa de mármol, mandé grabar sus palabras:

“Lo que se construye con amor no pertenece a un apellido.

Pertenece al alma que lo inspiró.”

Epílogo

Han pasado cinco años.

Don Ernesto nunca volvió a buscarme.

Su familia, con el tiempo, entendió que lo que Julián me dejó no fue dinero… sino respeto.

A veces me preguntan si me arrepiento de haberlos enfrentado.

Y siempre respondo lo mismo:

“No. Porque el amor verdadero no se mide en herencias, sino en la paz de saber que alguien creyó en ti hasta el final.”

News

📰 Américo y Yamila Reyna: la revelación que nadie vio venir y que cambió el rumbo de su historia

Cuando todos miraban hacia otro lado, Américo y Yamila Reyna sorprenden con una confesión personal que marca un antes y…

📰 César Antonio Santis y la confesión que cambió la conversación sobre el amor y la edad

Cuando todos pensaban que ya lo había dicho todo, César Antonio Santis sorprende a Chile: amor, decisiones tardías y una…

📰 Pancho Saavedra rompe el silencio: la nueva etapa que nadie vio venir

Chile no lo esperaba: después de meses de reserva absoluta, Pancho Saavedra da un giro radical a su historia personal,…

Después de 48 años de matrimonio, José Luis Perales decide hablar desde la verdad

La revelación más sincera de José Luis Perales: tras casi medio siglo junto a su esposa, el cantautor admite una…

Tras más de tres años de convivencia, Humberto Zurita decide hablar sin filtros

La confesión que nadie vio venir: Humberto Zurita habla tras tres años de convivencia y revela una realidad íntima que…

“Me volveré a casar”: Verónica Castro y la confesión que sacudió al público

Cuando todo parecía escrito, Verónica Castro anuncia a los 73 años una nueva etapa sentimental, habla de su pareja y…

End of content

No more pages to load