Cuando mi padre le dijo a mis hijos que yo solo era un afortunado sin mérito, jamás imaginé que aquel comentario abriría viejas heridas familiares y revelaría secretos capaces de cambiar nuestra relación para siempre

Mi historia comienza en un día que debía ser simple, tranquilo y familiar.

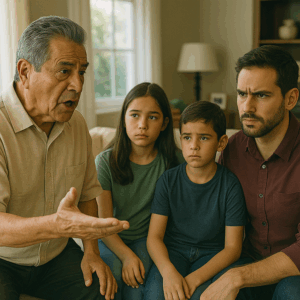

Había llevado a mis hijos, Mateo y Clara, a visitar a mi padre, con la ilusión ingenua de que él, después de años de distancia emocional, había cambiado lo suficiente como para ser un abuelo presente, cariñoso y orgulloso.

Pero subestimé su capacidad para convertir hasta un momento inocente en una oportunidad para resaltar su propio ego.

Yo crecí con un padre estricto, competitivo y obsesionado con demostrar que siempre tenía razón. Para él, mis logros nunca fueron suficientes. Cuando era niño, mis proyectos eran “simples juegos”. En la adolescencia, mis sueños eran “fantasías poco realistas”. Y cuando finalmente hice algo de mi vida… seguía sin ser digno de su aprobación.

Aun así, cuando tuve hijos, pensé que quizás él podría comportarse diferente con ellos.

Pensé que podría ser un abuelo del que sentirse orgulloso.

Me equivoqué.

Aquel día, mientras yo acomodaba unas herramientas en el garaje de su casa, escuché risas provenientes del jardín. Me acerqué con una sonrisa, esperando la típica escena dulce de abuelo-nietos. Pero al acercarme, escuché claramente su voz ronca, diciendo con tono burlón:

—Su papá no es tan increíble como él cree —dijo, moviendo la mano como si apartara una idea absurda—. Él tuvo suerte. Mucha suerte. Un día despertó y, ¡zas!, su vida cambió. Pero talento… bueno, eso es discutible.

Mateo y Clara guardaron silencio, confundidos.

Yo también.

No supe si entrar de inmediato o escuchar más, pero mi corazón me empujó hacia adelante. Justo antes de cruzar la esquina del porche, mi padre añadió:

—En mis tiempos, para lograr algo había que trabajar de verdad. No como ahora. Pero bueno… ya saben, su papá siempre fue un poco soñador. Un soñador que tuvo la suerte de encontrarse con oportunidades que otros sí merecían.

Mis hijos se quedaron quietos. Mateo frunció el ceño, Clara bajó la mirada.

Algo se rompió dentro de mí en ese momento.

Entré al jardín sin decir una palabra.

Mis hijos corrieron hacia mí, abrazándome por instinto.

Mi padre me miró con sorpresa, pero no con arrepentimiento.

—Ah, estás aquí —dijo con total naturalidad—. Solo les contaba a los niños un poco de la realidad. No está mal que sepan la verdad, ¿no?

La “verdad”.

Su verdad.

La que llevaba años usando para minimizar mis esfuerzos.

Respiré hondo.

—Vamos, niños —dije con voz tranquila—. Recojan sus cosas. Nos vamos.

Mi padre se rió con desprecio leve.

—¿Otra vez te ofendes por todo? Por eso nunca llegarás tan lejos como crees.

Esa frase ya no me dolía como antes.

Dolía por mis hijos.

Por la confusión en sus ojos.

De regreso a casa, Mateo me preguntó:

—Papá… ¿es cierto lo que dijo el abuelo? ¿Tuviste solo suerte?

Clara añadió tímidamente:

—A mí me gusta lo que haces… ¿está mal?

Me detuve al borde de la carretera.

Apagué el auto.

Los miré.

—Hijos —dije con suavidad—, la suerte puede aparecer en cualquier momento. Pero si no estás preparado, no te sirve de nada. Todo lo que tengo lo construí trabajando duro, y lo hice pensando en ustedes. No dejen que nadie les diga que sus logros dependen solo de la suerte.

Ambos asintieron, aliviados.

Pero dentro de mí comenzaba un conflicto más profundo.

Por años había dejado que mi padre negara mi valor.

Pero esta vez había cruzado un límite.

No por mí.

Sino por mis hijos.

Esa noche me quedé despierto revisando cajas antiguas. Entre ellas encontré cartas, fotos, diplomas, y documentos antiguos de mi infancia y juventud.

Y ahí, en medio de aquella búsqueda casual, descubrí algo que no esperaba:

cartas de mi padre dirigidas a mis tíos, hablando de mí.

De mis proyectos.

De mis sueños.

Y cada carta tenía el mismo patrón:

me ridiculizaba, incluso desde niño.

Extractos como:

“Está obsesionado con construir esas cosas, pero eso no sirve para nada.”

“No creo que consiga nada real con esa mentalidad.”

“Algún día se dará cuenta de que no tiene madera para triunfar.”

Palabras escritas hace décadas.

Palabras duras.

Palabras que él nunca pensó que yo leería.

Por primera vez entendí algo fundamental:

Mi padre no me humillaba porque yo fuera un fracaso o un éxito…

Me humillaba porque, en el fondo, siempre tuvo miedo de que yo lograra lo que él no pudo.

Mi éxito profesional —que yo había construido con esfuerzo, disciplina y noches sin dormir— era, para él, una amenaza.

Un recordatorio de sus propias renuncias, decisiones y caminos no tomados.

Comprender esto no me dio rabia.

Me dio claridad.

Y esa claridad fue la base de mi respuesta.

Una semana después, decidí visitarlo nuevamente.

Solo yo.

Sin mis hijos.

Lo encontré en su sillón viendo televisión. Apenas me saludó.

—¿Vienes a quejarte otra vez? —dijo sin quitar la vista de la pantalla.

—No —respondí calmadamente—. Vengo a decirte algo importante.

Apagué el televisor.

Él me miró sorprendido.

—Lo que dijiste sobre mí a mis hijos no fue una opinión —dije—. Fue una forma de lastimarlos a ellos usando tus frustraciones hacia mí.

Él bufó.

—Solo dije la verdad.

—No —respondí con firmeza—. Dijiste TU versión de una verdad que te incomoda. Dijiste lo que querías creer porque aceptar lo que construí implicaría mirar tus propias renuncias.

Mi padre abrió la boca para hablar, pero lo detuve.

—No voy a discutir. Solo voy a poner límites. No permitiré que vuelvas a hablar así de mí delante de mis hijos. Si lo haces, no volverán a visitarte hasta que puedas respetarnos.

Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa, molestia y… miedo.

Era la primera vez que ponía límites tan claros.

—¿Me estás amenazando? —preguntó.

—No. Te estoy protegiendo de perderte una familia que aún quiere estar cerca de ti… pero no a cualquier costo.

Se quedó en silencio.

Una quietud profunda, incómoda y reveladora.

—Quiero que seas parte de nuestras vidas —añadí—. Pero para eso, tienes que dejar de convertir tu inseguridad en armas.

La responsabilidad es tuya, no mía.

No esperé respuesta.

Salí de su casa con una ligereza que no había sentido en años.

En los días que siguieron, noté que algo había cambiado en él. No de inmediato, claro. Pero cada mensaje que enviaba era más cauteloso. Más respetuoso. Más consciente.

Uno en particular me sorprendió:

“Hijo, quiero que sepas que me equivoqué. No es fácil admitirlo, pero quiero intentarlo.”

Las personas pueden cambiar.

A veces tarde.

A veces por miedo.

A veces por amor.

Pero solo cambian cuando las palabras finalmente se convierten en espejo.

Hoy mi padre intenta reconstruir su relación con mis hijos.

Con cautela.

Con humildad.

Con un esfuerzo que antes parecía imposible.

Y yo aprendí algo clave:

El respeto no se hereda.

Se construye.

Se exige con límites.

Y se protege con dignidad.

Mi éxito no es suerte.

Mi éxito es historia.

Una historia que mis hijos sí escucharán de mi boca…

y no de la boca de alguien que nunca supo cómo contarla.

THE END

News

Carolina Cruz rompe el silencio sentimental y confirma que vuelve a amar

Después de un largo silencio sentimental, Carolina Cruz sorprende al revelar que vuelve a amar y comparte una fotografía cargada…

Julio César Rodríguez rompe el silencio a los 56 años y redefine su historia

Cuando muchos creían saberlo todo, Julio César Rodríguez sorprende al hablar sin filtros sobre su matrimonio y su relación, mostrando…

Coco Legrand sorprende a los 78 años: boda, amor y un nuevo capítulo que nadie vio venir

Cuando nadie imaginaba un giro sentimental, Coco Legrand confirma su matrimonio a los 78 años y revela quién es la…

Pancho Saavedra confirma su matrimonio y abre el corazón sobre su nueva etapa

Tras años de discreción y rumores, Pancho Saavedra habla sin filtros sobre su nueva etapa sentimental, confirma su boda y…

Cuando la “Dama de Hierro” baja la guardia: la confesión que cambia la imagen de Francisca García-Huidobro

Más allá del personaje fuerte y frontal de la televisión, Francisca García-Huidobro sorprende al hablar de su corazón y su…

Cuando la intuición colectiva se convierte en verdad: el día en que Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat decidieron hablar

Lo que todos intuían pero nadie se atrevía a confirmar: Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat enfrentan los comentarios y…

End of content

No more pages to load