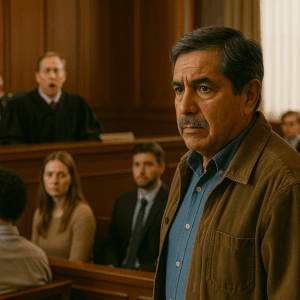

Cuando entré en la sala del tribunal, todos los presentes guardaron silencio, pero el juez, al verme, se levantó de su asiento con el rostro desencajado y exclamó: “¿Por qué estás aquí?”. Nadie entendía su reacción, ni siquiera los abogados. Aquella mañana yo no era más que un testigo anónimo, pero la verdad que llevaba conmigo iba a destruir no solo su reputación, sino el secreto más oscuro que ambos compartíamos y que creí enterrado para siempre.

Nunca olvidaré el sonido de las puertas del tribunal cerrándose detrás de mí.

Ese golpe seco marcó el inicio de algo que había esperado durante más de veinte años.

Mi nombre es Adriana Torres, y durante dos décadas he vivido bajo un apellido que no es el mío, con una identidad que me inventé para sobrevivir.

No soy abogada, ni criminal, ni víctima… o tal vez soy un poco de las tres cosas.

Esa mañana, me presenté en el juzgado número 3 de Madrid como testigo de un caso de corrupción empresarial. No debía ser nada personal, solo un testimonio técnico.

Pero cuando vi el nombre del juez asignado al caso, sentí que el aire me abandonaba: Juez Alejandro Robles.

Mi pasado regresó de golpe.

Él no lo sabía todavía, pero aquel juicio no iba a ser como los demás.

Habían pasado veintitrés años desde la última vez que lo vi. En aquel entonces, era un joven fiscal ambicioso. Y yo, una simple pasante del despacho donde trabajaba. Compartimos largas noches revisando documentos, soñando con cambiar el sistema. Hasta que un caso lo cambió todo: la muerte de mi hermano, Gabriel.

Gabriel fue acusado falsamente de un crimen que no cometió.

Robles era el fiscal del caso. Yo confié en él, ciegamente.

Le rogué que escuchara mis pruebas, mis argumentos.

Pero eligió callar. Eligió su carrera antes que la verdad.

Mi hermano fue condenado… y murió en prisión.

Aquella injusticia me quebró.

Me marché del país. Cambié de nombre. Juré no volver jamás.

Pero los años pasan, y la verdad tiene una forma extraña de volver a llamar a la puerta cuando menos la esperas.

Aquel día, en el tribunal, me senté en la primera fila.

El juez Robles entró con su habitual porte. Impecable, seguro, con esa frialdad que intimida.

Pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos… se quedó inmóvil.

Su rostro perdió el color.

—¿Por qué estás aquí? —susurró, sin darse cuenta de que el micrófono estaba encendido.

Un murmullo recorrió la sala.

El fiscal se giró, los periodistas tomaron nota.

Yo solo sonreí.

—Buenos días, señor juez —respondí—. Vine a cumplir con mi deber.

Él trató de recomponerse, pero era tarde.

El pasado ya había entrado en aquella sala conmigo.

El caso parecía rutinario: un empresario acusado de sobornos y manipulación de contratos públicos.

Pero en los documentos que entregué como testigo había algo más.

Entre los contratos, las fechas y los sellos, se encontraba una serie de transferencias antiguas, de hace más de veinte años…

Transferencias firmadas por el propio juez Robles, cuando aún era fiscal.

Era el eslabón perdido de una red de corrupción que había empezado con el mismo caso en el que acusaron a mi hermano.

Y yo tenía las pruebas.

Durante el juicio, el juez intentaba mantener la compostura, pero cada vez que abría la carpeta donde estaba mi testimonio, temblaba.

Yo podía ver en sus ojos que lo recordaba todo: las noches en el despacho, mis súplicas, mi desesperación, su silencio.

Al tercer día de audiencia, pedí permiso para hablar.

Los abogados se miraron entre sí. No era usual que un testigo pidiera la palabra fuera de turno, pero el fiscal aceptó.

Me levanté.

Miré al juez directamente y dije:

—Señoría, este caso no solo trata de corrupción. Trata de justicia. Y de una deuda pendiente con el pasado.

La sala se tensó.

—Hace veintitrés años, un hombre inocente fue condenado injustamente. Su nombre era Gabriel Torres.

El juez intentó interrumpirme, pero el fiscal lo detuvo:

—Deje que hable.

—Aquel caso fue dirigido por un fiscal que ocultó pruebas —continué—.

Pruebas que habrían exonerado a mi hermano.

Y esas pruebas… las encontré hace seis meses, en los archivos del Ministerio.

El silencio se volvió insoportable.

—¿Está insinuando algo, señora Torres? —preguntó el juez, con voz tensa.

—No insinúo nada —respondí—. Lo afirmo.

Y lo miré fijamente:

—Ese fiscal… era usted.

El murmullo fue inmediato. Los periodistas levantaron las cámaras, el público se puso de pie.

El juez golpeó la mesa con fuerza.

—¡Orden en la sala!

Pero ya no había orden posible.

El fiscal pidió una pausa para revisar la documentación. En cuestión de minutos, todo el tribunal sabía que los nombres coincidían, que las fechas cuadraban, y que la firma de Robles estaba en las transacciones ilegales que habían financiado aquel falso proceso.

Yo me quedé quieta, mirando cómo se derrumbaba el hombre que un día admiré.

No sentí placer.

Solo una tristeza antigua, como si el alma me pesara demasiado.

Días después, el juez Robles fue apartado del cargo.

El caso se reabrió.

El nombre de mi hermano fue finalmente limpiado.

Recibí una carta suya antes de su arresto. Decía:

“Nunca fue mi intención destruir tu vida. Fui cobarde. Elegí mi ambición antes que la verdad. Pero cada sentencia que dicté después fue un intento torpe de expiar aquel error.”

Guardé la carta sin responder.

Hoy, cuando paso frente al tribunal, aún puedo escuchar su voz en mi mente:

“¿Por qué estás aquí?”

Y pienso:

“Porque la justicia tarda… pero llega.”

A veces la vida no nos da segundas oportunidades.

A mí me la dio disfrazada de juicio.

Y aunque el precio fue alto, entendí que el silencio puede ser tan culpable como la mentira.

News

Carolina Cruz rompe el silencio sentimental y confirma que vuelve a amar

Después de un largo silencio sentimental, Carolina Cruz sorprende al revelar que vuelve a amar y comparte una fotografía cargada…

Julio César Rodríguez rompe el silencio a los 56 años y redefine su historia

Cuando muchos creían saberlo todo, Julio César Rodríguez sorprende al hablar sin filtros sobre su matrimonio y su relación, mostrando…

Coco Legrand sorprende a los 78 años: boda, amor y un nuevo capítulo que nadie vio venir

Cuando nadie imaginaba un giro sentimental, Coco Legrand confirma su matrimonio a los 78 años y revela quién es la…

Pancho Saavedra confirma su matrimonio y abre el corazón sobre su nueva etapa

Tras años de discreción y rumores, Pancho Saavedra habla sin filtros sobre su nueva etapa sentimental, confirma su boda y…

Cuando la “Dama de Hierro” baja la guardia: la confesión que cambia la imagen de Francisca García-Huidobro

Más allá del personaje fuerte y frontal de la televisión, Francisca García-Huidobro sorprende al hablar de su corazón y su…

Cuando la intuición colectiva se convierte en verdad: el día en que Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat decidieron hablar

Lo que todos intuían pero nadie se atrevía a confirmar: Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat enfrentan los comentarios y…

End of content

No more pages to load