Cuando el soldado al que llamaban loco por sus balas “secretas” hizo explotar un Panzer con solo cuatro disparos de 7,62, su propio ejército se asustó tanto que lo sacó del frente para siempre

El barro llegaba casi hasta los tobillos, y el frío se metía por las costuras del uniforme como si tuviera vida propia.

En la línea de combate del sector norte, nadie creía ya en milagros. Creían en botas secas, en una lata extra de carne, en dormir una hora seguida sin que un proyectil los despertara. Todo lo demás entraba en la categoría de “fantasías de recluta”.

Por eso se reían de Iván.

—Mira al inventor —dijo un cabo, señalando al muchacho que limpiaba una bala con un trapo grasiento—. Otra vez con sus balas mágicas. ¿Qué sigue, Iván? ¿Fusil que dispara sopa caliente?

—Tú ríete, Kolya —replicó Iván, sin levantar la vista—. El día que se te atasque el fusil y no sepas por qué, te vas a acordar de mí.

Tenía veintidós años y unas manos que parecían hechas más para sostener lápices y destornilladores que para apretar gatillos. Antes de la guerra, estudiaba ingeniería en una escuela técnica. Ahora, era fusilero en la 17ª Compañía y cargaba un viejo fusil de cerrojo de calibre 7,62 que conocía como si lo hubiera parido.

Y sí, llevaba semanas “jugando” con la munición.

A escondidas, en la trinchera, desmontaba balas, pesaba proyectiles en una báscula improvisada de hilo y alambre, comparaba brillos. Había separado un pequeño cargador con cartuchos que marcaba con una raya roja en la base.

Secretos.

—¿Qué haces exactamente con esas balas, Iván? —le preguntó una tarde el sargento mayor, mientras compartían un cigarrillo.

—Estoy probando —contestó él—. No todo el acero es igual. Algunas penetran más, otras menos. Depende del núcleo, del tratamiento. Si sé cuáles son las buenas, quizá pueda… ajustar.

El sargento resopló.

—Ajustar, ajustar… —murmuró—. Te van a ajustar el cuello si se enteran. Las balas son del Estado, no tuyas.

Iván sonrió, encogiéndose de hombros.

—Yo también soy del Estado, sargento —dijo—. Y prefiero que algo de lo que aprendí sirva para algo más que para contar tornillos.

Lo dejaron en paz, en parte porque todos tenían suficientes preocupaciones y en parte porque, a pesar de las bromas, la mayoría respetaba a Iván por su puntería. No era francotirador oficial, pero rara vez fallaba en las prácticas.

Aun así, cada vez que lo veían frotar una bala, alguien soltaba:

—Ahí va el brujo de las 7,62.

Él se limitaba a guardarlas en un bolsillo aparte, cerca del pecho.

Por si acaso.

El frente llevaba días inquieto.

El rumor de que los enemigos concentraban blindados en el sector había llegado con el viento, con los camiones, con los mensajeros: “vienen tanques, vienen Panzer”.

Esa palabra, “Panzer”, tenía un peso particular. No era solo un tanque. Era ese rugido metálico a lo lejos que te hacía sentir pequeño y blando, por mucha choza fortificada que tuvieras delante.

En el mapa, el teniente Serguéi señalaba una pequeña colina, un recodo del camino y un bosque ralo.

—Si nos atacan con tanques —explicó a sus hombres—, no será por el pantano. Será por aquí. Camino estrecho, pero transitable. Nuestra misión es sostener esta posición hasta que la artillería o los cazacarros hagan su trabajo.

Kolya levantó la mano.

—¿Y si los cazacarros no llegan, mi teniente? —preguntó.

Serguéi respondió con una sonrisa seca.

—Entonces inventamos algo —dijo—. Como siempre.

Miro a Iván.

—Tú, inventoresito —añadió—. ¿Tienes ya tu bala que derriba tanques?

Las risas no se hicieron esperar.

Iván se encogió de hombros.

—Nadie ha dicho que una bala no pueda hacer más de lo que creemos —respondió—. Depende de dónde la pongas y de qué esté hecha.

—¿Ves? —rió Kolya—. Ya está, vamos a apuntarle al tanque y decirle “por favor explote”. Problema resuelto.

Serguéi cortó la conversación.

—Basta —ordenó—. Bromas después. Hoy quiero ojos abiertos. Oídos atentos. Y nadie se levanta de la trinchera más de lo necesario. Si ven algo raro, lo dicen.

Iván se guardó las réplicas. No era tonto. Sabía que el calibre de su fusil no estaba diseñado para perforar blindajes pesados. Había leído sobre eso en manuales viejos: acero, ángulos, espesores.

Pero también sabía otra cosa: todo blindaje tiene puntos débiles. Rejillas, uniones, bisagras. No se trata de destruirlo a golpes, sino de encontrar la grieta.

Y él era muy bueno encontrando grietas.

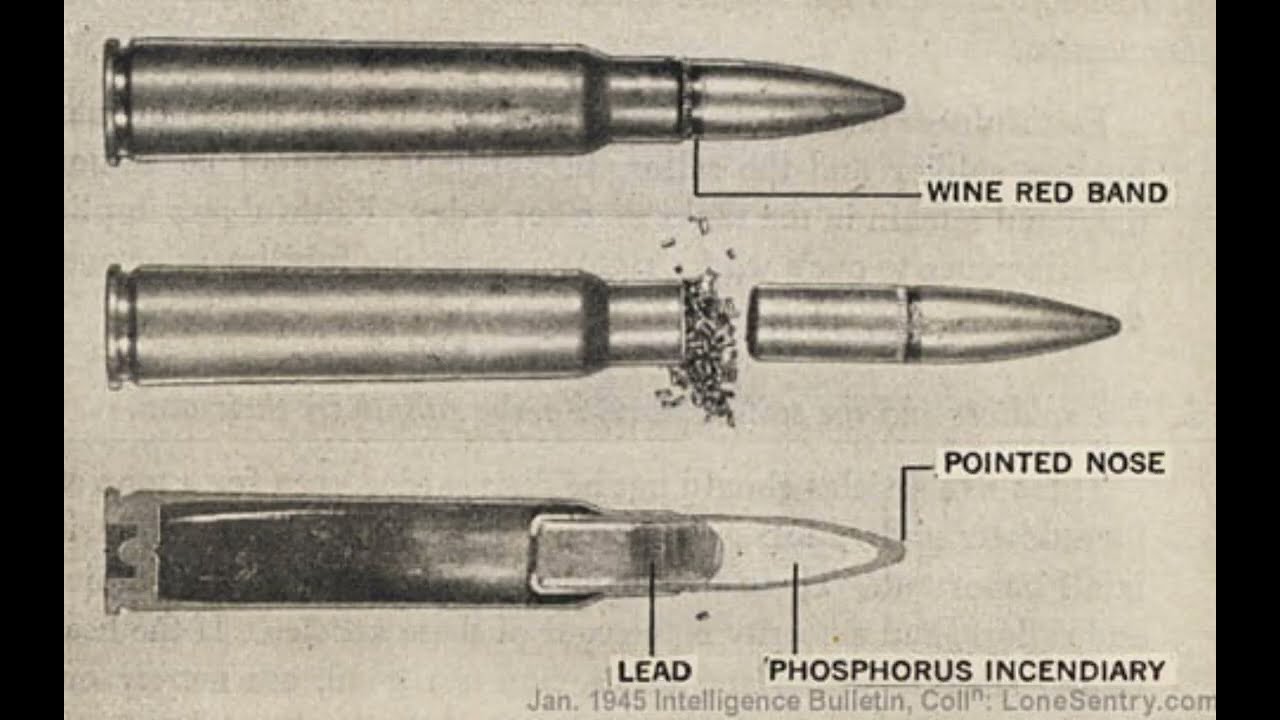

Las balas marcadas con la raya roja no eran mágicas. Eran cartuchos escogidos entre cientos, con núcleos de acero más duro que el promedio, que había separado pacientemente tras pequeñas pruebas rudimentarias.

Secret ammo, se habría dicho en otra lengua.

Para él, eran solo “las mejores”.

El ataque llegó con ruido.

No como una tormenta imprevista, sino como un tren que no puede frenar: primero los motores, luego las orugas, luego la tierra vibrando.

—¡Vienen! —gritó alguien desde un nido de ametralladora—. ¡Panzers al frente!

Iván asomó apenas los ojos por encima del parapeto.

A lo lejos, entre la niebla baja, se intuían siluetas rectangulares avanzando por el camino.

Uno, dos… tres tanques.

Detrás, infantería.

El sargento mayor maldijo por lo bajo.

—¿Dónde está nuestra artillería? —gruñó—. Dijeron que…

No terminó la frase.

El primer disparo del Panzer más adelantado explotó contra una casa en ruinas, levantando una nube de polvo y trozos de ladrillo.

—¡Todo el mundo abajo! —ordenó Serguéi—. ¡Que no asomen sus almas hasta que se los diga!

Las ametralladoras propias empezaron a escupir fuego hacia la infantería enemiga, que avanzaba pegada a los tanks como si éstos fueran paredes móviles.

Iván ajustó su fusil.

Sabía que contra la coraza frontal, sus tiros serían como picaduras de mosquito.

Miró hacia los lados.

Nada de cañones antitanque.

Miró hacia atrás.

Ni rastro de los cazacarros prometidos.

El Panzer central se detuvo un instante, como evaluando.

Luego giró su torre lentamente, apuntando hacia el nido de ametralladora de la derecha.

—Ese nos va a barrer —murmuró Kolya, pálido.

Iván respiró hondo. Sintió el peso de las balas en el bolsillo interno.

—Solo un loco le dispara a un tanque con un fusil —le había dicho una vez su profesor de balística.

Quizá era el día de estar loco.

—Hay que detenerlo —dijo, más para sí que para los demás.

—¿Y cómo piensas hacerlo? —replicó Kolya—. ¿Le vas a hacer cosquillas?

Iván no contestó.

Con movimientos rápidos pero controlados, sacó las balas marcadas con rojo.

Las cargó en el fusil, una a una, sintiendo el metal más pesado deslizarse en el cargador.

Cuatro. Solo tenía cuatro.

El Panzer avanzó unos metros más.

En esa posición, mostró su lateral derecho unos segundos. Iván vio, sobre las orugas, una zona de rejillas: la ventilación del motor.

Tuvo un destello de recuerdo: un boceto en un libro, una frase de un instructor que decía “nunca te acerques a la parte trasera de un tanque dañado: ahí está el infierno”.

El infierno… y la clave.

Si una bala suficientemente dura entraba por una rendija al motor, podía provocar un incendio. Y si el fuego tocaba munición…

Respiró hondo.

Apuntó.

No a la masa general del tanque.

A un punto concreto entre las rejillas, donde la luz reflejaba un ángulo sospechosamente delgado.

—No te muevas… —susurró.

El mundo pareció contraerse alrededor del alza y el punto de mira.

Disparó.

El retroceso familiar le golpeó el hombro.

La bala voló.

Desde la trinchera, cualquiera habría dicho que era un tiro ridículo, un gesto inútil.

Iván no buscaba perforar.

Buscaba probar.

Observó.

El Panzer siguió avanzando, aparentemente imperturbable.

—Una menos —se burló Kolya—. Te quedan tres milagros.

Iván no respondió.

El disparo le había dado información: el ángulo, el sonido, la reacción (o falta de ella). Calculó mentalmente.

Ajustó unos milímetros.

Volvió a apuntar.

Segundo disparo.

El Panzer, ahora un poco más cerca, pareció sacudirse ligeramente, como si hubiera pisado una piedra. Una pequeña chispa saltó por entre las rejillas.

—¿Viste eso? —murmuró Iván.

—¿Qué? —Kolya miraba fijo al casco del tanque, no a sus entrañas.

Tercero.

Otro disparo.

Esta vez, tras el impacto, un humito casi invisible escapó de la rejilla más alta.

El motor seguía rugiendo, pero algo en el tono cambió. Un chirrido que antes no estaba.

Iván sintió que un hilo de adrenalina le recorría la espalda.

—Vamos… —murmuró.

El Panzer comenzó a girar la torre hacia la trinchera donde ellos estaban.

Si disparaba, esa sección de la línea sería polvo.

Iván sabía que tenía una oportunidad más.

Una bala.

El cuarto cartucho marcado se deslizó a la recámara.

No tenía mucho tiempo.

Apuntó de nuevo, esta vez un poco más abajo, donde intuía que el proyectil podría encontrar no solo metal, sino líquido inflamable.

—No me falle ahora… —susurró, como si le hablara a la bala, al fusil, a todos los dioses posibles.

Disparó.

El sonido fue el mismo de siempre.

Lo que cambió fue lo que vino después.

Durante un segundo, nada.

Luego, un fuerte chasquido, como si algo se rompiera dentro del metal.

Y de pronto, humo.

No el humo blanco del escape normal, sino una bocanada más densa, más oscura, que salió disparada por las rejillas.

El motor del Panzer tosió.

La torre se detuvo a medio giro.

Y entonces… fuego.

Una llama anaranjada se asomó por las rendijas, seguida de humo negro más intenso.

—¡Está ardiendo! —gritó alguien.

Los compañeros de infantería del tanque empezaron a separarse, confundidos, señalando.

Algunos intentaron acercarse por la parte frontal, quizá para ayudar a su tripulación. Otros retrocedieron.

Iván no dejó de mirar.

Sabía que un motor ardiendo no siempre significaba un tanque fuera de combate.

Pero cuando el fuego encontró algo más dentro…

Un estruendo sordo, profundo, zarandeó el blindado desde dentro.

Las escotillas se abrieron de golpe. Uno, dos, tres hombres salieron como pudieron, envueltos en humo, buscando aire. Habían tenido segundos para huir.

El cuarto no alcanzó.

Una segunda explosión menor levantó la tapa del compartimiento trasero. Fragmentos de metal saltaron.

El Panzer quedó detenido, inclinado ligeramente, con llamas lamiendo su armadura y humo ascendiendo como una columna oscura.

El rugido del motor se apagó.

Por un instante, el campo de batalla pareció detenerse.

Incluso los otros dos tanques redujeron su avance, como si no entendieran qué había pasado.

—¿Qué… fue eso? —susurró Kolya, atónito.

Iván bajó el fusil, el hombro doliéndole más de lo habitual.

—Física —respondió, con una sonrisa que no llegaba a los ojos—. Y un poco de suerte.

Serguéi, desde unos metros más allá, lo miraba boquiabierto.

—¿Fuiste tú? —gritó por encima del estruendo del combate.

Iván no tuvo tiempo de responder.

Los otros Panzer retomaron el avance, esta vez con más cautela. Pero la infantería enemiga, que se había concentrado detrás del tanque destruido, dudó.

El momento de desconcierto fue suficiente para que los artilleros propios, que por fin habían logrado una comunicación, ajustaran su tiro.

Los proyectiles amigas empezaron a caer en la zona donde los tanques se agruparon.

El ataque perdió fuerza.

No se detuvo de inmediato, pero ya no era un puño cerrado. Era una mano con dedos dispersos.

Horas después, cuando el humo se mezclaba con la niebla y los gritos se habían convertido en gemidos lejanos, el enemigo se retiró.

La colina seguía en manos de los de Iván.

—

El reporte no tardó en convertirse en murmullo.

—Dicen que Iván voló un Panzer con cuatro tiros de fusil —contaba uno en la fila de la sopa.

—Con balas normales eso es imposible —replicaba otro—. Tenía munición especial. ¿Viste cómo las marcaba?

—Seguro eran balas de los laboratorios, de esas que ni sabemos que existen —agregaba un tercero, en tono casi conspirativo—. Por eso no quiere contarlo.

Iván no se esforzó mucho en corregir versiones.

Sabía que en la guerra los hechos se distorsionan según quién los cuente.

Una semana después, mientras se entretenía limpiando el arma, fue llamado al puesto de mando.

—Iván Petrovich Kuznetsov —dijo el teniente Serguéi—. Presentarse con el coronel en el búnker de comunicaciones. Inmediatamente.

Iván se limpió las manos, dejó el fusil y se encaminó.

En el interior del búnker, el aire estaba cargado. No solo de humo de cigarrillo, sino de una tensión diferente.

El coronel, un hombre de mirada dura, estaba sentado detrás de una mesa donde había mapas, radios y… algo más.

Sobre un trapo, extendidas, había varias de sus balas marcadas con rojo.

El estómago se le encogió.

A su lado, un mayor de artillería y un hombre de lentes y bata medio arrugada que parecía más profesor que soldado.

—Así que tú eres el que juega a ser herrero con la munición del ejército —dijo el coronel, sin rodeos.

Iván se cuadró.

—Sí, camarada coronel —respondió—. Si me he excedido, acepto la sanción.

El coronel lo miró durante unos segundos que parecieron minutos.

Luego tomó una de las balas entre los dedos.

—Explícame —ordenó—. ¿Qué les has hecho?

Iván respiró hondo.

No tenía sentido mentir.

—No las modifiqué químicamente, si es lo que les preocupa —dijo—. Solo… seleccioné las mejores. Noy son todas iguales. Algunos lotes tienen núcleo de acero más duro. Otros están mal templados. Hice pruebas. Pesos. Revisión de núcleo con imanes, limaduras. Elegí las que ofrecían más resistencia a la deformación.

El hombre de lentes asintió, interesado.

—Estaba usando un método rudimentario de selección metalográfica —comentó al coronel—. Nada “sobrenatural”.

—¿Y crees que eso te dio una bala capaz de destruir un tanque? —gruñó el mayor.

Iván negó.

—No fue la bala sola —explicó—. Fue el lugar. Disparé cuatro veces a las rejillas de ventilación del motor. Tres abrieron el camino. La cuarta… encontró combustible o munición. No es magia. Es… estadística, suerte y un poco de ciencia.

El coronel entrecerró los ojos.

—¿Y por qué no informaste de esto antes? —preguntó—. ¿Por qué jugar tú solo a descubrir cosas cuando tenemos oficinas enteras dedicadas a eso?

Iván tragó saliva.

—Porque soy un soldado raso —dijo—. Porque pensé que se reirían. Porque ya se reían.

El sargento mayor, presente en un rincón, bajó la mirada con incomodidad.

El hombre de lentes dio un paso al frente.

—Camarada coronel —intervino—. Permítame un comentario. Lo que este soldado ha hecho, con recursos mínimos, es exactamente lo que intentamos hacer en los institutos de investigación. Seleccionar materiales, buscar puntos débiles, optimizar.

Se ajustó los lentes.

—Si con un fusil viejo y cuatro cartuchos seleccionados ha conseguido incendiar un Panzer, quizá deberíamos preguntarnos qué podría hacer si le damos herramientas de verdad —añadió.

El coronel lo fulminó con la mirada.

—¿Está sugiriendo…? —empezó.

—Que lo saque del frente —interrumpió el científico—. Y lo envíe a trabajar con nosotros. Aquí sus ideas tienen alcance limitado. Allí podrían salvar muchos más hombres que solo los de su trinchera.

La palabra “sáquelo del frente” flotó pesada en el aire.

Iván sintió que el suelo se movía bajo sus pies.

—No quiero abandonar a mi compañía —dijo, casi sin darse cuenta.

El coronel alzó una ceja.

—¿Prefieres seguir jugando a la ruleta con los Panzer? —preguntó—. ¿O crees que eres más útil como héroe de historias que como cerebro estable?

El tono era duro, pero en él había algo raro: respeto, quizá.

Iván dudó.

—No soy un héroe —murmuró—. Solo… no quería que nos pasaran por encima.

El coronel apagó el cigarrillo.

—Precisamente por eso me interesa lo que tienes en la cabeza —dijo—. Los tontos no sienten miedo. Los inteligentes lo tienen… y aun así actúan. Te voy a ser franco, soldado: el mando central ya se enteró de tu “hazaña”. Hay quien quiere usarte para propaganda. Hay quien piensa que eres un loco peligroso. Hay quien, como nuestro camarada de lentes, cree que vales más vivo y pensando que disparando.

Se inclinó hacia delante.

—Yo… aún no lo decido —admitió—. Pero mientras lo hago, he recibido una orden clara: quedas retirado, por tiempo indefinido, de la línea de fuego. A partir de mañana, viajarás a la ciudad, al Instituto de Desarrollo de Armamento. Allí verán qué hacer contigo.

Iván sintió que el pecho se le apretaba.

—¿“Retirado”? —repitió—. ¿Eso significa…?

—Significa que no volverás a disparar a nadie… al menos oficialmente —respondió el coronel—. Y que tus balas rojas se quedarán aquí.

Señaló el trapo con los cartuchos.

—Estos se destruyen —ordenó al sargento—. No quiero que se conviertan en reliquia de culto.

El sargento asintió.

Iván bajó la mirada.

Una parte de él sintió alivio. Otra, culpa. Se iría. Sus compañeros seguirían ahí, frente al barro, frente a otros Panzer, frente al mismo miedo.

El hombre de lentes se acercó.

—No es un castigo —dijo en voz baja—. Es otra dirección. La guerra no solo se pelea con fusiles. También con ideas. Yo… también estuve en el frente al principio. Me sacaron igual. Al principio odié la decisión. Luego entendí que podía salvar más gente haciendo cálculos que apretando gatillos.

Lo miró a los ojos.

—No se trata de huir —añadió—. Se trata de cambiar de trinchera.

Iván apretó los dientes.

—¿Y si mis ideas hacen armas que maten más gente? —susurró—. ¿Eso también salva?

El científico guardó silencio unos segundos.

—Esa pregunta me la hago cada noche —confesó—. No tengo respuesta fácil. Solo sé que, si renuncio, otros menos escrupulosos ocuparán mi lugar. Prefiero estar yo, intentando poner frenos donde pueda.

Suspiró.

—La guerra es una máquina que tritura todo —dijo—. Nosotros decidimos si somos solo engranajes o si, de vez en cuando, metemos algo de arena.

Esa noche, cuando Iván volvió a la trinchera para recoger sus pocas cosas, lo recibió un silencio denso.

Kolya se acercó.

—¿Te vas? —preguntó, sin rodeos.

Iván asintió.

—Parece que sí —respondió—. Me “retiran para otros servicios”.

Kolya apretó los labios.

—Te envidio y te odio un poco —admitió—. Yo preferiría que me sacaran de aquí. Pero también… da miedo pensar que ya no estarás detrás del fusil cuando algo se mueva raro.

Iván intentó sonreír.

—Tú eres mejor tirador de lo que crees —dijo—. Solo necesitas dejar de hablar tanto.

El sargento mayor se acercó luego.

—Morales de laboratorio, ¿eh? —bromeó torpemente—. Perdón… Kuznetsov.

Le tendió la mano.

—Hiciste algo que ninguno de nosotros se atrevió ni a intentar —reconoció—. Y sí, nos reímos. Yo también. Hoy no me hace tanta gracia. Ten cuidado allá atrás. A veces las balas vienen con corbata.

Iván estrechó la mano.

Esa noche, no durmió.

Al día siguiente, subió al camión que lo llevaría al tren, que lo llevaría a la ciudad, que lo llevaría a otra clase de guerra.

Desde la caja del camión, miró por última vez la colina.

Los hombres eran puntos oscuros en la línea, moviéndose de un lado a otro.

La guerra no se detendría porque un soldado se fuera.

Metió la mano en el bolsillo.

Allí, por costumbre, buscó las balas marcadas. Ya no estaban. Las habían destruido.

Solo encontró el cuadernito donde había anotado pesos, impactos, ángulos.

Lo abrió.

En la primera página, escribió:

“4 disparos. 1 Panzer fuera de combate. No repetir por gusto. Solo por necesidad. Recordar siempre que dentro del metal hay gente.”

Cerró el cuaderno.

No sabía qué haría exactamente en el Instituto. Investigar, calcular, quizá diseñar. No sabía si eso le permitiría dormir mejor o peor.

Lo que sí sabía era esto: nunca más jugaría con munición sin entender que cada experimento tenía un costo humano.

Los demás, en el frente, seguirían contando historias.

—¿Oíste? —dirían—. A Iván lo sacaron del frente porque con cuatro balas “secretas” voló un tanque. Hasta el mando se asustó.

Se olvidarían de matices.

Así son las leyendas.

Iván, en cambio, se aferraría a las dudas. A los “quizá”. A la certeza de que no hay bala en el mundo, por muy especial que sea, que no lleve pegado el peso de la decisión de dispararla.

Y eso, más que el número de enemigos abatidos o los informes de laboratorio, sería lo que lo acompañaría el resto de su vida.

Ni héroe, ni brujo. Solo un hombre que un día apuntó a una rejilla, tiró del gatillo cuatro veces… y descubrió que, a veces, el mayor miedo de un ejército no es lo que hace el enemigo, sino lo que es capaz de hacer uno de los suyos.

News

Lejos del fútbol y la fama, Alexis Sánchez sorprende con una confesión personal inédita: una fotografía cargada de significado que une amor, compromiso y un tributo silencioso a su madre

Lejos del fútbol y la fama, Alexis Sánchez sorprende con una confesión personal inédita: una fotografía cargada de significado que…

Nadie esperaba esta revelación: Francisca García-Huidobro habla de su presente más íntimo, un amor distinto, la maternidad vivida desde la calma y la decisión de alejarse del foco público

Nadie esperaba esta revelación: Francisca García-Huidobro habla de su presente más íntimo, un amor distinto, la maternidad vivida desde la…

Nadie estaba preparado para verlo así: Guido Kaczka se muestra vulnerable frente a cámaras, revela una verdad personal largamente guardada y confirma una decisión que cambia su rumbo

Nadie estaba preparado para verlo así: Guido Kaczka se muestra vulnerable frente a cámaras, revela una verdad personal largamente guardada…

Más allá del poder y la política: Gabriel Boric cambia el foco con una confesión inesperada sobre familia, amor y una nueva etapa que redefine por completo su presente

Más allá del poder y la política: Gabriel Boric cambia el foco con una confesión inesperada sobre familia, amor y…

Nadie lo vio venir: Myriam Hernández confirma matrimonio, habla de su madurez emocional y deja al descubierto la historia íntima que cambió su destino personal y sentimental

Nadie lo vio venir: Myriam Hernández confirma matrimonio, habla de su madurez emocional y deja al descubierto la historia íntima…

Tras su divorcio, la historia viral sobre María Luisa Godoy: qué se dijo, qué se sabe y por qué la prudencia importa

Entre felicitaciones y pedidos de cautela, el nombre de María Luisa Godoy se vuelve tendencia y expone los límites entre…

End of content

No more pages to load