“‘¡Corre por la puerta trasera!’: La camarera me deslizó una nota en el restaurante donde mi esposa sonreía… y segundos después vi lo que jamás debía ver: un nombre tachado, una hora exacta y una advertencia que sonaba a sentencia. Salí sin mirar atrás, pero alguien ya me estaba siguiendo.”

No recuerdo exactamente qué fue lo primero que me hizo sentir raro aquella noche. Podría decir que fue el silencio. No el silencio normal de un restaurante elegante, sino uno más raro: un silencio que parecía tener peso, como si cada mesa estuviera cuidando sus palabras y cada sonrisa estuviera ensayada.

Mi esposa, Clara, eligió el lugar con una insistencia inusual.

—Te va a encantar —dijo por teléfono esa mañana—. Es… especial. Y quiero que sea perfecto.

Clara era de las personas que convertían cualquier detalle en una ceremonia. Elegía servilletas como si estuviera eligiendo el destino del mundo. Pero esa vez su entusiasmo tenía algo distinto: no era alegría, era urgencia.

Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada junto a la ventana, con un vestido oscuro y el cabello recogido. Se veía preciosa, sí, pero también… tensa. Como si su cuerpo estuviera en una fotografía y su mente en otro lugar.

—Llegaste —susurró, y al levantarse para besarme noté que sus manos estaban frías.

Me senté. El restaurante olía a madera vieja, especias suaves y vino. La iluminación era cálida. Había música instrumental muy baja. Era el tipo de sitio donde la gente hablaba despacio para no romper la atmósfera.

—¿Cómo estuvo tu día? —pregunté, intentando que la conversación fuera normal.

—Bien. Muy bien —respondió ella, demasiado rápido—. Solo quería… verte. Y celebrar.

—¿Celebrar qué?

Clara sonrió y desvió la mirada hacia la carta.

—Lo nuestro.

Eso también fue extraño. Llevábamos años “celebrando lo nuestro”. Pero esa noche parecía una frase aprendida.

El mesero vino, un hombre elegante, con una cortesía impecable. Nos ofreció agua, recomendaciones. Clara pidió antes que yo: dos copas de vino, el plato del día. Ni siquiera miró mi expresión.

Yo no discutí. A veces ella planeaba las cosas y yo la seguía. El problema era que esa vez se sentía como si me estuvieran guiando a algún lugar.

Mientras esperábamos, vi que Clara miraba con frecuencia hacia la entrada. En un momento, noté que buscaba algo en su bolso con los dedos apretados.

—¿Estás nerviosa? —pregunté.

—No —respondió. Pausa—. Bueno… sí. Pero es por una sorpresa.

—¿Una sorpresa?

—Luego —dijo, y me tocó el brazo como si quisiera tranquilizarme, pero sus dedos temblaron.

La camarera apareció poco después. Era joven, de cabello oscuro y ojos atentos. No tenía la sonrisa automática del resto del personal. Miraba las mesas como si contara salidas y midiera distancias.

Dejó el pan en nuestra mesa. Al hacerlo, sus ojos se clavaron en mí un segundo. Solo un segundo, pero con una intensidad que me hizo enderezarme.

—Buenas noches —dijo, pero su voz sonó distinta. Más baja.

Clara no la miró. Estaba ocupada ajustando su servilleta, como si el pliegue fuera lo más importante del universo.

La camarera volvió a mi lado con la botella de vino. Mientras servía, inclinó ligeramente la cabeza y murmuró:

—¿Usted es… Daniel?

Se me heló la espalda.

—Sí —respondí, sin entender.

Clara levantó la vista.

—¿Lo conoces? —preguntó, con una risa rápida.

—No —dije.

La camarera sonrió apenas, como fingiendo normalidad.

—Disculpe… pensé que era otra persona.

Pero cuando se alejó, vi que su mano izquierda sostenía algo doblado. Un papel.

Volvió unos minutos después con los platos de entrada. Dejó el mío primero. Entonces, con un movimiento tan rápido que parecía parte del servicio, deslizó el papel debajo del borde de mi plato.

Y sin detenerse, dijo en voz alta:

—Que disfruten.

Yo la miré, inmóvil. Clara seguía hablando, contándome algo sobre una compañera de trabajo. Su voz era un ruido distante. Todo mi cuerpo estaba concentrado en ese pedazo de papel escondido.

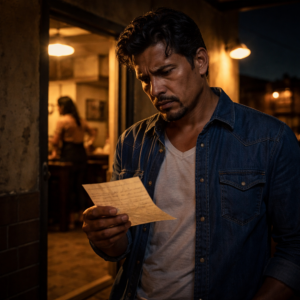

Esperé a que Clara mirara hacia otra parte. Fingí ajustar el cuchillo. Con la yema de los dedos, atrapé la nota.

Era pequeña. Doblada dos veces. La abrí con cuidado debajo de la mesa.

Lo que vi no tenía poesía ni rodeos:

“CORRE POR LA PUERTA TRASERA. NO MIRES A NADIE. NO CONFÍES EN ELLA.”

El corazón me dio un golpe que me dejó sin aire.

“¿En ella?”

Levanté la vista. Clara estaba sonriendo. Sonriendo como si nada. Como si no estuviera sentada frente a mí en un restaurante silencioso, mientras una desconocida me pedía huir.

—¿Daniel? —preguntó Clara—. ¿Te pasa algo? Estás pálido.

Tragué saliva.

—No, solo… el vino. Me cayó fuerte.

Clara frunció el ceño.

—Apenas has probado.

—Sí, ya sé —dije, y forcé una sonrisa que me dolió en la cara.

Mi mente empezó a correr más rápido que mi cuerpo. ¿Quién era esa camarera? ¿Por qué me llamaba por mi nombre? ¿Qué quería decir “no confíes en ella”? ¿Clara?

Miré discretamente alrededor. Las mesas estaban ocupadas, pero noté algo: dos hombres al fondo, cerca de una columna, no estaban comiendo. Tenían vasos de agua. Miraban sin mirar. Como si estuvieran allí por otra cosa.

Uno de ellos se llevó la mano al oído, como ajustando algo.

Sentí un frío en el estómago.

Clara volvió a mirar hacia la entrada. Sus ojos se movieron como buscando una señal. Cuando su celular vibró en la mesa, lo volteó de inmediato, cubriendo la pantalla con la mano.

—¿Quién es? —pregunté, intentando sonar casual.

—Nadie. Spam —respondió, demasiado rápido.

La camarera pasó cerca otra vez. Esta vez no dejó nada, pero al pasar detrás de mí, susurró apenas:

—Ahora.

Yo respiré hondo. Tenía que decidir en segundos. Si era una broma, era cruel. Si era real, quedarme podía ser un error enorme.

Me puse de pie de golpe.

—Voy al baño —dije.

Clara me miró con sorpresa.

—¿Ahora?

—Sí. Vuelvo en un minuto.

Caminé hacia el pasillo del baño, pero en vez de entrar, seguí hasta el final. Había una puerta con un cartel discreto: “Personal”.

Estaba entreabierta.

La empujé. Dentro, un corredor estrecho olía a detergente y metal. Escuché un ruido detrás, pasos.

Aceleré.

Al fondo había una salida con una barra de seguridad. La empujé y salí.

La noche me golpeó con aire húmedo. Estaba en un callejón iluminado por una lámpara amarilla. A la derecha, contenedores. A la izquierda, una puerta de servicio cerrada.

Y ahí estaba ella: la camarera.

—¡Por aquí! —dijo, señalando hacia la esquina.

—¿Qué está pasando? —pregunté, sin poder contenerlo.

Ella me miró como si no tuviera tiempo para explicaciones largas.

—Usted no entiende. Si vuelve, lo van a encerrar en algo que no eligió. No es un juego.

—¿Quién?

—Ella —dijo, y no tuvo que decir el nombre.

Sentí que se me rompía algo adentro.

—¿Clara…? ¿Mi esposa?

La camarera apretó los labios.

—Yo trabajo aquí hace seis meses. He visto “cenas especiales”. Siempre hay una mesa, siempre hay dos hombres que no comen, siempre hay alguien que mira la puerta… y siempre, después, la persona que entra no vuelve a ser la misma.

—¿Qué quiere decir con eso?

Ella tragó saliva, como si la palabra le pesara.

—Se van. Con papeles. Con maletas. Con sonrisas falsas. Y al día siguiente… nadie hace preguntas.

Mi garganta se secó.

—¿Por qué me ayudas?

La camarera dudó un segundo. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó algo: una fotografía doblada, vieja, de bordes gastados. Me la mostró.

En la foto había una mujer joven que se parecía a ella. Y a su lado, un hombre con mi misma forma de cejas, mi misma barbilla.

Me quedé sin aire.

—¿Quién es? —susurré.

—Mi madre —dijo ella—. Y mi padre.

Miré al hombre. Podría ser yo con unos años más. O mi hermano. O… alguien demasiado cercano.

—Yo no lo conocí —continuó la camarera—. Solo sé que una noche… mi madre dijo que iba a una cena con alguien importante. Nunca volvió. Y mi abuela me dejó esta foto y una frase: “Si algún día ves este rostro, protégelo. Porque él también puede caer.”

Me temblaron las manos. Intenté procesarlo.

—¿Estás diciendo que… yo?

—No sé qué relación hay —dijo—. Pero su nombre estaba en la lista de hoy. “Daniel”. Mesa junto a la ventana. Y ella… su esposa… estaba marcada como “confirmada”.

Detrás de nosotros, la puerta de servicio se abrió. Escuché voces.

La camarera me empujó suavemente.

—¡Muévase! Ya se dieron cuenta.

Corrimos hacia la esquina. Pasamos por detrás de un edificio. El sonido del restaurante quedó atrás. Mis pies golpeaban el suelo como si estuviera escapando de un sueño.

—¿A dónde vamos? —pregunté, jadeando.

—A un lugar donde pueda pensar —dijo ella—. Y donde no lo encuentren tan rápido.

Llegamos a una calle secundaria. Había un taxi detenido. La camarera golpeó la ventana. El conductor bajó el vidrio y ella le dijo algo rápido. El hombre asintió como si ya hubiera visto eso antes.

—Suba —me ordenó ella.

Yo dudé.

—¿Y Clara?

Mi voz se quebró en el nombre.

La camarera me miró con algo parecido a compasión.

—Si vuelve, no saldrá solo. O no saldrá.

Subí.

El taxi arrancó. Miré hacia atrás por la ventana. En la esquina, vi dos figuras salir del callejón. Una de ellas levantó el brazo, como señalando.

El conductor aceleró.

En el asiento trasero, mi teléfono vibró. Era Clara. “¿Dónde estás?”.

No respondí.

La pantalla volvió a encenderse con otro mensaje, esta vez sin nombre guardado. Un número desconocido.

“Buen intento. Pero las puertas siempre llevan a algún sitio.”

Sentí que mi piel se erizaba.

—¿Quién sabe tu número? —preguntó la camarera, ahora sentada a mi lado. No la vi entrar; de algún modo se había subido también por la otra puerta.

—No sé —dije, y mi voz sonó lejana.

Ella miró el mensaje y su rostro perdió color.

—Ya nos están rastreando —susurró.

El taxi giró bruscamente. Entramos en una avenida con luces fuertes. La ciudad parecía normal: gente caminando, parejas riendo, motocicletas pasando. Y aun así, yo sentía que estaba dentro de una capa invisible donde todo era amenaza.

—Necesito entender —dije—. ¿Qué es esa “lista”? ¿Qué es esa cena?

La camarera respiró hondo.

—Aquí nada se llama por su nombre real. Le dicen “cena de reconciliación”, “cena de aniversario”, “cena sorpresa”. Pero siempre es lo mismo: alguien trae a alguien. Siempre hay un contrato escondido en algún lugar. Siempre hay un “patrocinador”. Y después… todo cambia.

—¿Por qué Clara haría eso?

La pregunta era un cuchillo. La dije y me dolió.

—A veces por miedo —respondió ella—. A veces por deudas. A veces por promesas.

El taxi se detuvo frente a un edificio viejo, con una puerta de metal y un letrero gastado. Parecía un almacén abandonado.

—Baje —dijo la camarera—. Rápido.

Entramos. Adentro olía a café viejo y polvo. Había una oficina con luz tenue. Un hombre mayor estaba sentado, leyendo un periódico, como si esperara.

Cuando levantó la vista, me miró fijo y dijo:

—Así que tú eres Daniel.

Me quedé helado.

—¿Quién es usted?

El hombre dejó el periódico a un lado.

—Alguien que ha visto este tipo de noche demasiadas veces.

La camarera se cruzó de brazos.

—Te dije que vendría —le dijo al hombre—. Su esposa lo trajo.

El hombre asintió.

—Siempre es alguien cercano —murmuró—. Siempre.

Yo sentí que me faltaba el piso.

—Esto no puede ser real —dije—. Clara no… Clara me ama.

El hombre me observó con una tristeza vieja.

—¿Sabes qué es lo más fácil de usar? —preguntó—. No es el dinero. No es el miedo. Es el amor. Porque el amor te hace quedarte cuando deberías correr.

Mis manos se cerraron en puños.

—¿Qué quieren de mí?

El hombre se levantó y caminó hacia una pared donde había un tablero con fotos, recortes, nombres. Mi estómago se retorció al ver el patrón: parejas, restaurantes, fechas.

—Quieren que firmes algo —dijo—. A veces no es con tinta. A veces es con silencio. Con aceptar. Con no preguntar.

—¿Firmar qué?

El hombre me miró.

—Tu vida, Daniel. O lo que queda de ella.

Mi garganta se cerró.

La camarera se acercó al tablero, señaló una foto. Era una imagen borrosa de una mujer saliendo de un restaurante. Llevaba un abrigo claro. A su lado, un hombre la guiaba con una mano en la espalda.

—Esa es mi madre —dijo, con voz tensa—. La última vez que la vieron.

Yo miré la foto, y algo en mi interior se movió. Un recuerdo viejo, casi inexistente: una risa en una cocina, una voz cantando. No era mi madre. Pero era como si mi cuerpo reconociera la escena.

—¿Qué hago ahora? —pregunté, y soné pequeño.

El hombre respiró profundo.

—Primero: no vuelvas solo a casa. Segundo: no respondas mensajes. Tercero: piensa en todo lo que tu esposa ha ocultado últimamente. Cambios de horarios, llamadas, “sorpresas”.

Recordé de golpe: Clara llegando tarde, diciendo que eran reuniones. El nuevo bolso caro. La manera en que giraba el celular. Las noches en que decía que estaba “agotada” y se daba la vuelta.

Todo lo que yo expliqué como estrés… ahora parecía una sombra.

El teléfono vibró otra vez. Clara.

Esta vez contesté, sin saber por qué. Quizás porque necesitaba escuchar su voz. Quizás porque quería que el mundo volviera a ser normal.

—¿Daniel? —dijo ella, y su voz estaba quebrada—. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás?

—¿Qué era esa cena, Clara? —pregunté, directo.

Silencio.

—¿Quién te dijo…?

—¿Qué era? —repetí.

Escuché su respiración. Como alguien a punto de llorar.

—Yo… yo no quería que fuera así —dijo al fin.

El mundo se me cayó en pedazos.

—¿Así cómo?

—Nos estaban presionando —susurró—. Por favor, escucha. No puedo hablar por teléfono.

—¿Quién te presionaba?

—Daniel… por favor. Regresa. Podemos arreglarlo.

La palabra “arreglarlo” sonó como una trampa.

Miré al hombre mayor. Él negó lentamente con la cabeza. La camarera me observaba, tensa.

—Clara —dije, con un hilo de voz—. ¿Me traicionaste?

Ella sollozó.

—No era una traición… era… una salida.

Una salida para ella.

Para mí, una caída.

Colgué.

Me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto ajeno. El hombre mayor puso una mano en mi hombro.

—Ahora ya lo sabes —dijo—. Y saber es el primer problema para ellos.

—¿Y cuál es el segundo? —pregunté, sin levantar la vista.

—Que no estás solo —dijo la camarera—. Y eso cambia todo.

Afuera, se escuchó un auto detenerse. Puertas. Pasos.

El hombre apagó la luz principal, dejando solo una lámpara pequeña encendida.

—Llegaron —susurró.

Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que lo oirían desde afuera.

La camarera se inclinó hacia mí.

—¿Recuerdas lo que decía la nota? —murmuró.

Asentí.

—Corre por la puerta trasera.

Ella señaló una puerta al fondo, entre cajas.

—Esta vez no es un restaurante. Pero el mensaje sigue siendo el mismo.

Me puse de pie, temblando. Mis piernas querían fallar, pero mi cuerpo se movió.

Antes de irme, miré una última vez el tablero. Fotos de vidas rotas. Nombres de personas que confiaron. Rostros que sonreían sin saber.

Y pensé en Clara, sentada junto a la ventana, con su vestido oscuro y sus manos frías. Pensé en su sonrisa ensayada. Pensé en cómo mi amor se había convertido en el anzuelo perfecto.

Corrí hacia la puerta del fondo.

Y mientras la abría, escuché el ruido del metal siendo golpeado en la entrada principal, como si alguien intentara entrar.

La camarera iba detrás de mí.

—Daniel —dijo el hombre mayor, desde la oscuridad—. Si logras salir de esto… no olvides algo.

—¿Qué? —pregunté, sin detenerme.

Su voz llegó como un eco.

—Las puertas traseras no solo sirven para escapar… también sirven para volver. Pero solo cuando tú decidas.

Salimos a otro callejón, más estrecho, más oscuro.

Y por primera vez en toda la noche, entendí que mi vida anterior había terminado en el momento exacto en que aquella camarera me deslizó una nota.

Ahora, lo único que tenía era la huida…

y una pregunta que me quemaba por dentro:

¿Cuántas “cenas especiales” más habían ocurrido… antes de que yo me diera cuenta?

News

Catherine Fulop anuncia que espera su tercer hijo con Osvaldo Sabatini y conmueve al público

Cuando muchos creían que su historia familiar estaba completa, Catherine Fulop rompe el silencio. Anuncia que está esperando su tercer…

Después de su divorcio, a los 57 años, Johnny Lozada finalmente rompió su silencio

Tras años de especulación y discreción absoluta, Johnny Lozada decide hablar. A los 57 años enfrenta su divorcio con franqueza….

Tras el divorcio, Soledad Onetto sorprende al confirmar su matrimonio con una pareja más joven

Soledad Onetto vuelve a ocupar titulares después del silencio. Confirma que volvió a casarse con una pareja más joven. La…

A los 45 años, José Antonio Neme sorprende al revelar detalles sobre su pareja y su hija

Después de años de exposición mediática y comentarios constantes, José Antonio Neme rompe el silencio. A los 45 años comparte…

¡Sorpresa total! A los 69 años, Leticia Perdigón admite una verdad que durante años fue solo rumor

Después de años de especulación constante, Leticia Perdigón decide hablar. A los 69 años confirma lo que muchos intuían. La…

¡Inesperado! A los 61 años, Melissa Gilbert finalmente habla y deja a todos sorprendidos

Después de una vida marcada por la fama infantil y la exposición constante, Melissa Gilbert finalmente se detiene. A los…

End of content

No more pages to load