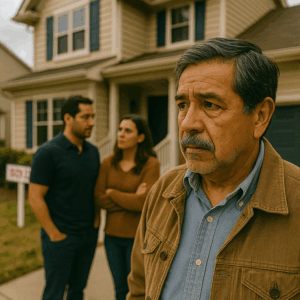

Compré una casa en secreto con los ahorros de toda mi vida para tener, al fin, un lugar tranquilo donde envejecer en paz. Nadie lo sabía, ni siquiera mi hijo. Pero cuando él descubrió la propiedad, pensé que se alegraría por mí… hasta que escuché su conversación a escondidas y comprendí que planeaba quedarse con la casa para mudarse allí con su esposa. Lo que hice después cambió el rumbo de nuestras vidas para siempre.

Me llamo Carmen Rivas, tengo sesenta y ocho años, y si me hubieran dicho hace unos años que el mayor dolor de mi vida vendría de mi propio hijo, no lo habría creído.

Siempre pensé que el amor de una madre podía con todo. Hoy sé que incluso el amor necesita límites.

Hace cinco años vendí el piso donde había vivido toda mi vida. Después de enviudar, la ciudad se me hizo insoportable: el ruido, los recuerdos, la soledad en cada habitación. Decidí empezar de nuevo.

Pero no se lo conté a nadie. Ni siquiera a Héctor, mi único hijo.

Héctor era mi orgullo: ingeniero, inteligente, con una esposa encantadora —Lucía— y una niña preciosa, mi nieta Paula. Pero también era ambicioso. Siempre soñó con más: un coche mejor, una casa más grande, una vida que no podía pagar sin sacrificios.

Yo, mientras tanto, guardaba cada euro. Entre la pensión, la venta del piso y algunos ahorros de mi difunto esposo, logré comprar una pequeña casa en las afueras de Toledo: una construcción antigua, con jardín, muros de piedra y un naranjo en el patio.

Era mi secreto. Mi refugio.

Mi plan era mudarme allí sin decir nada hasta tener todo listo.

Durante meses viajaba en tren cada fin de semana para supervisar las obras. Pintaba, limpiaba, soñaba con mis días tranquilos leyendo junto a la ventana. Me sentía viva otra vez.

Un día, sin embargo, mi secreto dejó de serlo.

Todo empezó con una llamada. Era Héctor.

—Mamá, ¿tú estás haciendo algo raro con dinero? —preguntó con tono suspicaz.

Me quedé helada.

—¿Raro? No, hijo. ¿Por qué lo dices?

—He visto unos movimientos en la cuenta del banco, y pensé que alguien te estaba estafando.

Yo había usado una cuenta conjunta antigua, sin darme cuenta de que él aún tenía acceso.

Me limité a responder:

—Es una cosa mía, nada grave.

Pero su curiosidad ya estaba despierta.

Días después, sin avisar, apareció en la casa de Toledo. Me llamó desde la entrada, sorprendido.

—¿Esto es tuyo?

No supe qué decir. Asentí.

Sonrió, pero no con alegría.

—Vaya, mamá… Nunca me lo dijiste.

Intenté explicarle que solo quería un lugar para mí, que no era nada importante. Pero lo noté pensativo, observando cada rincón, midiendo el terreno, como quien evalúa un bien futuro.

Desde ese día, algo cambió. Héctor empezó a visitarme más seguido, pero con un interés distinto. Me ayudaba con reformas, hablaba de “modernizar” la cocina, de “hacer una habitación más para Paula”.

Al principio me pareció bonito, hasta que una tarde, mientras traía limonada al jardín, escuché su voz y la de Lucía desde la terraza.

—Si la convencemos, podemos mudarnos antes de fin de año —decía él.

—¿Estás seguro de que quiere vender? —preguntó ella.

—No vender. Solo ceder. Es lo lógico, ¿no? Al final esta casa será nuestra.

Sentí un frío recorrerme el cuerpo.

No entré. Me quedé allí, en silencio, con el vaso temblando en mi mano.

Esa noche no dormí. Todo lo que había imaginado —mi retiro, mi paz— se desmoronó.

Mi hijo no veía mi felicidad, solo veía una oportunidad.

Durante semanas fingí no saber nada.

Hasta que tomé una decisión.

Iba a enseñarle una lección.

Fui al notario y modifiqué mi testamento. Pero no solo eso: puse la casa a nombre de una fundación local, con una cláusula especial que me permitía vivir allí hasta mi fallecimiento.

Así, la propiedad no pasaría nunca a mis herederos.

Sabía que era un gesto drástico… pero también justo.

Un mes después, Héctor volvió a visitarme. Traía folletos de decoración, planes de ampliación.

—Mamá —me dijo con tono persuasivo—, ¿has pensado que podríamos vivir aquí contigo? Así no estarías sola, y nosotros podríamos cuidar la casa.

Lo miré con calma.

—No, hijo. Ya tengo compañía suficiente.

Él frunció el ceño.

—¿Compañía? ¿Quién?

Le mostré los papeles de la fundación.

—La casa ya no me pertenece, ni a mí ni a ti. Pertenece a algo más grande que nosotros. Servirá, cuando yo me haya ido, como hogar para mujeres mayores sin familia.

Nunca olvidaré su expresión.

Primero incredulidad, luego rabia, y finalmente, vergüenza.

—¿Por qué harías algo así? —susurró.

—Porque quería ver si me visitabas por mí o por los muros que me rodean. Y ya tengo mi respuesta.

Héctor no dijo nada más. Se levantó y se fue.

Lucía volvió sola semanas después, con flores y disculpas. Me pidió perdón en nombre de ambos. Dijo que Héctor había comprendido, aunque demasiado tarde, lo que realmente significaba la palabra “hogar”.

Hoy, tres años después, sigo viviendo en aquella casa.

Los naranjos florecen cada primavera, y a veces vienen mujeres de la fundación a tomar té conmigo.

Héctor me visita de vez en cuando, en silencio, ayudándome a regar las plantas. Ya no hablamos del pasado, pero lo veo en su mirada: entendió.

Entendió que no se hereda el amor con ladrillos, y que una casa no es un premio, sino un símbolo de lo que uno construye con el corazón.

Cuando cierro las ventanas al caer la tarde, miro el jardín y sonrío.

Porque aunque compré la casa en secreto…

fue allí donde descubrí la verdad más grande de todas:

“El hogar no se comparte por derecho, sino por cariño.”

News

Carolina Cruz rompe el silencio sentimental y confirma que vuelve a amar

Después de un largo silencio sentimental, Carolina Cruz sorprende al revelar que vuelve a amar y comparte una fotografía cargada…

Julio César Rodríguez rompe el silencio a los 56 años y redefine su historia

Cuando muchos creían saberlo todo, Julio César Rodríguez sorprende al hablar sin filtros sobre su matrimonio y su relación, mostrando…

Coco Legrand sorprende a los 78 años: boda, amor y un nuevo capítulo que nadie vio venir

Cuando nadie imaginaba un giro sentimental, Coco Legrand confirma su matrimonio a los 78 años y revela quién es la…

Pancho Saavedra confirma su matrimonio y abre el corazón sobre su nueva etapa

Tras años de discreción y rumores, Pancho Saavedra habla sin filtros sobre su nueva etapa sentimental, confirma su boda y…

Cuando la “Dama de Hierro” baja la guardia: la confesión que cambia la imagen de Francisca García-Huidobro

Más allá del personaje fuerte y frontal de la televisión, Francisca García-Huidobro sorprende al hablar de su corazón y su…

Cuando la intuición colectiva se convierte en verdad: el día en que Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat decidieron hablar

Lo que todos intuían pero nadie se atrevía a confirmar: Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat enfrentan los comentarios y…

End of content

No more pages to load