La noche en que mi madre señaló que no merecía un asiento en la mesa familiar, sin imaginar que mi respuesta revelaría un secreto capaz de desmoronar años de silencios, favoritismos y verdades nunca dichas

La mesa estaba llena. Era la noche que mis padres llamaban “la gran cena anual”, un encuentro obligatorio donde se reunían tíos, primos, amigos cercanos y cualquier persona que mi madre consideraba “importante” para aparentar armonía. Las luces eran cálidas, la comida abundante y las risas exageradas. Todo era perfecto… o al menos así lo quería ella.

Yo estaba sentado al extremo de la mesa, cerca del mueble donde guardaban los cubiertos especiales que solo salían para ocasiones “de prestigio”. Desde allí podía observarlo todo: las conversaciones superficiales, los brindis calculados, los halagos falsos. Y el favoritismo. Siempre el favoritismo.

Mi hermana Clara estaba radiante, como siempre. Había llegado con un vestido elegante y recibía cumplidos por cada detalle: su cabello, su trabajo, sus “éxitos constantes”. Mi madre la miraba como si fuera un trofeo viviente. A su lado, yo era simplemente… relleno. Una decoración humana.

—¿Puedes pasarme la bandeja? —pregunté en voz baja, intentando no interrumpir la conversación de los demás.

Mi madre, en el centro de la mesa, me lanzó una mirada afilada.

—Habla más fuerte —dijo—. No te escuchamos desde allá.

Algunos se rieron. Yo apreté la mandíbula. No era la primera vez que me hacía quedar como un estorbo frente a todos. Pero aquella noche estaba cansado. Exhausto de aguantar.

Pedí la bandeja otra vez, esta vez con más claridad. Antes de que Clara pudiera pasarme el plato, mi madre golpeó suavemente la mesa con una cuchara y dijo, en voz alta y clara:

—Un momento. Antes de seguir con la cena, quiero decir algo importante.

Se hizo un silencio respetuoso. Todos le prestaron atención como si estuvieran en una ceremonia.

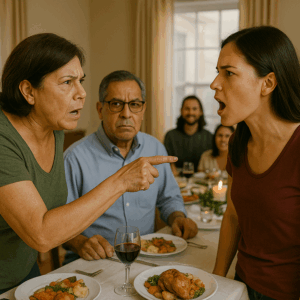

Mi madre respiró hondo, se puso seria —tan seria que su expresión parecía ensayada— y extendió el brazo… señalándome directamente.

—Tú —dijo— no mereces un asiento en esta mesa.

El silencio se volvió insoportable. Mis tíos se miraron nerviosos. Clara abrió los ojos, sorprendida, y mi padre bajó la vista. Nadie habló.

Mi madre, en cambio, continuó:

—Estoy cansada de tus actitudes, de tu falta de compromiso, de que vengas aquí como si fueras parte de esta familia cuando no aportas nada.

Su voz resonó como un martillo. Cada palabra era un golpe calculado.

Yo la miré fijamente. Algo dentro de mí se desprendió, como una cuerda que se rompe después de años tensada.

Me levanté de mi asiento lentamente. Ella sonrió, pensando que había ganado, que me había reducido al silencio.

Pero entonces dije, con una calma que no sabía que podía tener:

—Entonces deja de comer lo que yo pagué.

El impacto fue inmediato.

Mi madre se quedó petrificada. Mi padre levantó la vista. Clara ahogó un grito. Varias personas dejaron caer los cubiertos.

Y por primera vez en años, la voz más fuerte en la sala era la mía.

Todo había comenzado seis meses atrás, cuando tomé la peor y a la vez mejor decisión de mi vida: separarme emocionalmente de mi familia. Ya estaba cansado de ser la sombra de Clara, de ser minimizado en cada reunión, de escuchar comentarios pasivo-agresivos sobre mi trabajo, mis decisiones y mi vida en general.

Decidí alejarme. No regresar. No llamar. No buscar que me aprobaran.

Pero entonces ocurrió algo que cambió todo: mi padre perdió el empleo que había ocupado por casi veinte años.

Mi madre, obsesionada con mantener las apariencias, se negó a pedir ayuda a la familia extendida. Mi hermana estaba pagando un apartamento nuevo y no podía contribuir. Y las cuentas se acumulaban. La fachada de “familia perfecta” comenzaba a resquebrajarse.

Y, aunque nadie lo supo, fui yo quien pagó muchas de esas cuentas.

Sin decir nada.

Sin pedir agradecimiento.

Sin esperar reconocimiento.

Pagué la reparación del coche de mis padres. Cubrí la factura atrasada de electricidad. Saldé una parte del seguro médico de mi padre. Incluso el banquete de la cena de esa noche… lo había pagado yo.

Porque, aunque ellos me trataran como si no importara, seguían siendo mi familia. No porque fueran perfectos, sino porque sentía que debía hacerlo. Porque era lo correcto. Porque no quería que pasaran necesidad.

Nunca esperé que lo supieran.

Pero tampoco esperaba que mi madre me humillara públicamente justo en ese momento.

La mesa quedó en shock. Mi madre tardó varios segundos en recuperar la voz.

—¿Qué dijiste? —preguntó, entre dientes.

—Que esta comida —dije, señalando el banquete elegante—, esta casa en la que estamos cenando, y varias cuentas que no voy a enumerar… las pagué yo.

Los murmullos comenzaron alrededor.

Mi padre frunció el ceño.

—¿Qué estás hablando? Nosotros…

—¿Ustedes? —lo interrumpí suavemente—. Papá, tú no tienes empleo desde marzo. Y mamá… tú me llamaste hace dos meses para decir que no podías pagar el seguro médico, aunque luego dijiste que se había “resuelto mágicamente”. No se resolvió mágicamente. Lo pagué yo.

Mi madre palideció.

Clara me miró con lágrimas en los ojos.

—¿Por qué… por qué no dijiste nada? —susurró.

—Porque no quería convertirlo en un espectáculo —dije—. Porque no lo hice para presumir. Lo hice porque necesitaban ayuda. Porque pensé que tal vez… algún día… verían que valgo algo más que sus insultos.

Mi madre reaccionó como si hubiera sido golpeada.

—No pedimos tu dinero —respondió, ofendida.

—Tampoco pedí tu humillación —dije—. Pero aquí estamos.

Los invitados estaban inmóviles. Algunos incluso se habían puesto de pie instintivamente, como si asistieran a una obra teatral que se había vuelto demasiado real.

—¿Crees que puedes hablarnos así solo porque pagaste algunas cuentas? —soltó mi madre, con voz temblorosa pero todavía altiva.

—No —respondí—. Te hablo así porque durante años me trataste como si fuera menos que un desconocido. Como si no mereciera respeto. Como si estar en esta mesa fuera un privilegio que podía perder por no ser como Clara.

Clara sollozó, sintiéndose culpable aunque no era su culpa.

—Hermano… —susurró—. Yo no sabía nada. Si lo hubiera sabido…

—Lo sé —respondí—. Tú nunca me trataste así. Esto no es contigo.

Mi padre finalmente habló.

—Hijo… —dijo, con la voz quebrada—. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué cargaste todo solo?

—Porque ustedes no me escuchan —respondí, sin dureza—. Nunca lo hicieron. Todo lo que digo o hago es criticado, subestimado o ridiculizado. Entonces… ¿para qué iba a decirles que los estaba ayudando?

Hubo un silencio sepulcral.

Mi madre apretó los puños.

—Nosotros no te ridiculizamos —dijo débilmente.

Yo la miré directo a los ojos.

—¿No? ¿Y qué fue lo que dijiste hace cinco minutos, mamá? “No mereces un asiento en esta mesa.” ¿Eso qué es?

Ella bajó la mirada. Por primera vez en mi vida, no tenía respuesta.

—Esta mesa —continué— simboliza todo lo que siempre quisiste: prestigio, control, apariencias. Y durante años pensé que, si hacía suficiente, si me esforzaba lo bastante, si era útil… finalmente obtendría un lugar real en ella.

Mi voz tembló apenas.

—Pero ya entendí algo: no necesito un lugar en una mesa donde soy tratado como basura.

Mi madre levantó la vista, llorosa, y susurró:

—No quise decir eso… no así…

—Pero lo dijiste —respondí, sin odio, solo con verdad.

Tomé mi chaqueta.

—No se preocupen. No voy a avergonzarlos haciendo una escena. No quiero arruinarles la cena. Solo vine a decir una cosa más.

Todos contuvieron el aliento.

Me detuve y dije:

—No soy yo quien no merece estar en esta mesa. Es esta mesa la que no me merece a mí.

Y salí.

No fui a mi apartamento.

No podía.

Caminé por las calles, dejando que el aire frío me despejara. Pasé junto a cafeterías iluminadas, parques tranquilos, semáforos silenciosos. Y mientras caminaba, entendí algo nuevo:

No era mi responsabilidad arreglar una familia rota.

Era mi responsabilidad protegerme a mí mismo.

Esa noche, por primera vez, me elegí a mí.

Al día siguiente, recibí tres mensajes.

Uno de mi padre.

“Perdón por todo. Hablemos cuando estés listo.”

Uno de Clara.

“Estoy contigo. Y estoy orgullosa de ti.”

Y uno de mi madre.

“No sé cómo pedir perdón. Pero quiero intentarlo.”

Los leí todos.

No respondí ninguno.

Aún no.

A veces, sanar requiere distancia.

A veces, amor significa poner límites.

Y yo recién estaba aprendiendo eso.

Los días pasaron y poco a poco volví a sentir algo parecido a paz. Mi padre me llamó varias veces, sin presión, solo diciendo que estaba allí. Mi hermana me visitó para hablar honestamente, sin excusas ni comparaciones. Y mi madre… tardó, pero un día tocó mi puerta con ojos sinceros, sin maquillaje, sin defensas.

Me pidió perdón.

No un perdón apresurado ni vacío.

Uno real.

No la dejé entrar ese día.

Pero tampoco cerré la puerta con llave.

Porque, aunque habían fallado, yo también merecía reconstruir mi vida a mi ritmo.

Un mes después, cenamos juntos. Todos. Sin mesa lujosa. Sin invitados. Sin máscaras.

Solo una familia rota… tratando de armarse de nuevo.

Y yo, por primera vez, no era la parte sobrante.

Era una pieza necesaria.

No porque pagara cuentas.

No porque llenara huecos.

Sino porque finalmente me di un valor que ellos nunca supieron darme.

Y cuando uno se valora… los demás aprenden rápido.

THE END

News

Carolina Cruz rompe el silencio sentimental y confirma que vuelve a amar

Después de un largo silencio sentimental, Carolina Cruz sorprende al revelar que vuelve a amar y comparte una fotografía cargada…

Julio César Rodríguez rompe el silencio a los 56 años y redefine su historia

Cuando muchos creían saberlo todo, Julio César Rodríguez sorprende al hablar sin filtros sobre su matrimonio y su relación, mostrando…

Coco Legrand sorprende a los 78 años: boda, amor y un nuevo capítulo que nadie vio venir

Cuando nadie imaginaba un giro sentimental, Coco Legrand confirma su matrimonio a los 78 años y revela quién es la…

Pancho Saavedra confirma su matrimonio y abre el corazón sobre su nueva etapa

Tras años de discreción y rumores, Pancho Saavedra habla sin filtros sobre su nueva etapa sentimental, confirma su boda y…

Cuando la “Dama de Hierro” baja la guardia: la confesión que cambia la imagen de Francisca García-Huidobro

Más allá del personaje fuerte y frontal de la televisión, Francisca García-Huidobro sorprende al hablar de su corazón y su…

Cuando la intuición colectiva se convierte en verdad: el día en que Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat decidieron hablar

Lo que todos intuían pero nadie se atrevía a confirmar: Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat enfrentan los comentarios y…

End of content

No more pages to load