Cuando los ingenieros alemanes desmontaron un Jeep estadounidense tornillo por tornillo y comprendieron, demasiado tarde, que la verdadera fuerza de sus rivales no era un arma secreta, sino algo mucho más simple y devastador

En el invierno de 1944, cuando el frío se metía por las rendijas de los barracones y el rumor de una derrota inevitable se escuchaba en susurros detrás de cada puerta, el capitán ingeniero Franz Weber recibió una orden que, a primera vista, parecía rutinaria.

Sobre su escritorio metálico, apenas iluminado por una bombilla temblorosa, dejaron una carpeta sellada y una frase breve:

—Ha llegado un vehículo estadounidense capturado. Desmóntelo, estúdielo y entregue un informe completo.

Franz levantó la vista, cansado. Llevaba años revisando motores, planos y prototipos que prometían “la máquina definitiva” para cambiar el rumbo del conflicto. Había visto de todo: vehículos complejos, experimentos arriesgados, ideas brillantes que se estrellaban contra la falta de recursos. Estaba acostumbrado a la palabra “secreto”. Pero aquella vez, algo en el tono del mensajero le llamó la atención.

—Dicen que estos jeeps están por todas partes —añadió el oficial que trajo la carpeta, encogiéndose de hombros—. Si entendemos cómo los fabrican tan rápido, quizá encontremos una ventaja.

Weber no respondió. Solo asintió y abrió la carpeta. Dentro, apenas unas notas: el vehículo había sido capturado casi intacto, con solo unos golpes en la carrocería y un neumático medio destrozado. Lo trasladarían al taller al amanecer.

Aquella noche, mientras el viento golpeaba las ventanas del hangar, Franz apenas durmió. No sabía por qué, pero intuía que ese encargo iba a ser distinto.

La primera impresión: un vehículo sin pretensiones

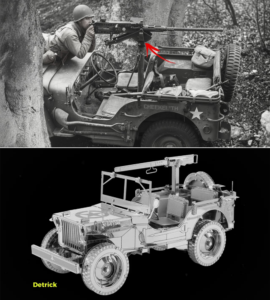

A la mañana siguiente, cuando el portón del taller se abrió, una nube de aire helado entró junto con el sonido de un motor que tosía levemente. Dos soldados guiaban el Jeep hacia el interior, bajo la mirada curiosa de los mecánicos y técnicos.

No era una máquina impresionante. No tenía líneas agresivas ni blindaje intimidante. No brillaba. A primera vista, parecía casi vulgar: una estructura sencilla, una carrocería sin adornos, asientos toscos, parabrisas abatible, neumáticos cubiertos de barro seco.

—¿Esto es todo? —murmuró uno de los jóvenes ingenieros, Karl, con una mezcla de decepción y desdén—. Esperaba algo… no sé… más sofisticado.

Franz no dijo nada. Se acercó al Jeep y pasó la mano por el capó, sintiendo la textura áspera de la pintura, las abolladuras, la suciedad. No necesitaba lujo. Exudaba otra cosa: funcionalidad.

—Míralo bien —contestó, con voz baja—. Lo han llevado al frente, se ha metido en caminos imposibles y sigue vivo. Empecemos por ahí.

Ordenó que lo colocaran sobre el elevador. Mientras el vehículo se alzaba lentamente, el capitán sintió la curiosa sensación de estar frente a algo que no intentaba impresionar a nadie y que, precisamente por eso, le inspiraba respeto.

Tornillo por tornillo

El proceso comenzó como cualquier otro trabajo técnico: herramientas, limpieza, fotografías, notas detalladas. Pero pronto, el ambiente en el taller cambió. A medida que iban desmontando el Jeep, capa por capa, sorpresa tras sorpresa iba apareciendo.

—Mire esto, capitán —dijo uno de los mecánicos, sosteniendo una pieza metálica—. Este perno es igual al que sujeta el parachoques delantero… y también al que vimos en el chasis.

Weber frunció el ceño. Tomó la pieza y la comparó con otras que reposaban sobre la mesa.

—Son idénticas —confirmó—. Misma medida, mismo roscado.

Empezaron a separar tornillos, tuercas, abrazaderas, soportes. Pronto descubrieron un patrón inquietante: muchas piezas se repetían en distintas partes del vehículo. No había una colección infinita de componentes distintos, como estaban acostumbrados a ver en sus propios diseños, sino un conjunto reducido de piezas estándar que servían para varias funciones.

—Esto ahorra tiempo de fabricación… y de reparación —reflexionó Franz en voz alta—. Menos moldes, menos planos distintos, menos confusión en los talleres.

Karl, siempre orgulloso de la precisión casi artesanal de sus vehículos, no pudo evitar comentar:

—Pero eso sacrifica refinamiento. Nuestros diseños son más exactos, más específicos.

—¿Y de qué sirve ser más “exactos” —replicó el capitán, sin levantar la voz— si tienes un taller en medio del barro, de noche, bajo la lluvia, y el mecánico no encuentra el tornillo correcto entre cien modelos diferentes?

El silencio cayó unos segundos. Nadie se atrevió a responder.

El corazón del Jeep: simplicidad como estrategia

Al llegar al motor, el asombro aumentó. No era un prodigio de tecnología avanzada, ni un alarde de fuerza extrema. Pero estaba construido con una lógica casi pedagógica.

—Es como si alguien hubiera pensado: “¿Cómo hacemos para que cualquier persona con formación básica pueda entender esto?” —comentó otro técnico, examinando la distribución de las piezas.

Los cables estaban ordenados y etiquetados de manera intuitiva. Los accesos a las partes más sensibles eran sencillos; no había que desmontar medio motor para llegar a una válvula. Las mangueras seguían recorridos claros, sin laberintos innecesarios. Uno podía imaginar a un soldado joven, cansado, con pocas herramientas, resolviendo una avería en mitad de un camino embarrado.

Franz tomó su cuaderno y comenzó a escribir casi sin levantar la cabeza:

“Diseño orientado a la reparación rápida. Cada componente crítico es accesible sin desmontar el vehículo por completo. Uso extensivo de piezas estándar. Prioridad absoluta: mantener el Jeep en movimiento, no lucir innovaciones complejas”.

—Comparen esto con nuestros manuales —dijo, mirando a su equipo—. ¿Cuántas horas tarda un mecánico en cambiar una pieza en nuestros vehículos? ¿Cuántas herramientas especiales necesita?

Karl bajó la mirada. Había pasado noches enteras diseñando piezas elegantes pero difíciles de producir, orgulloso de cada detalle milimétrico.

—Nosotros… —empezó a decir— valoramos demasiado la precisión, tal vez.

—No es que la precisión esté mal —lo interrumpió Weber—. El problema es cuando la precisión se vuelve un lujo que no te puedes permitir en medio de una guerra larga y de recursos limitados.

La estandarización invisible

Conforme el Jeep quedaba reducido a una especie de mapa de piezas sobre las mesas del taller, otra realidad empezó a hacerse evidente. No se trataba solo de un vehículo. Era la punta del iceberg de un sistema completo.

—Mire, capitán —dijo un mecánico veterano que había reparado numerosos vehículos de distintos modelos—. Estos agujeros, estas medidas… apuesto a que muchas de estas piezas se pueden montar en otros modelos de ellos. Camionetas, remolques… quién sabe cuántos más.

Franz asintió. No era solo una apreciación técnica; era el rastro tangible de una manera de producir distinta. Donde ellos cambiaban dimensiones de un modelo a otro, los estadounidenses parecían empeñarse en repetir lo mismo tantas veces como fuera posible.

—Imaginen la cadena de suministro —reflexionó en voz alta—. Fábricas produciendo millones de las mismas piezas. Cajas y cajas de repuestos que sirven para cientos de vehículos distintos. Talleres que no tienen que romperse la cabeza para saber qué pedir.

Miró alrededor y tuvo, por un instante, la visión incómoda de sus propios almacenes: estanterías llenas de componentes únicos, de medidas casi idénticas pero no intercambiables, de planos que cambiaban de un mes a otro porque algún ingeniero había querido “mejorar” un diseño ya aprobado.

—Nosotros diseñamos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo —admitió, con cansancio—. Ellos diseñan como si cada minuto contara.

Conversaciones en el comedor

Aquella noche, la historia del Jeep desmontado recorrió los pasillos del complejo como una pequeña leyenda. En el comedor, mientras el humo de la sopa caliente se mezclaba con el olor del café aguado, los miembros del equipo comentaban lo que habían visto.

—Dicen que en sus fábricas trabajan miles de personas en tres turnos —murmuró alguien—. Que los vehículos salen casi como si fueran juguetes, uno detrás de otro.

—Y si se daña uno, lo reemplazan sin pensarlo demasiado —añadió otro—. Nosotros, en cambio, tratamos cada vehículo como si fuera una pieza única de museo.

Karl escuchaba en silencio. Algo se le había movido por dentro. Había entrado al cuerpo de ingenieros convencido de que la superioridad técnica lo era todo, de que un motor más refinado valía más que diez motores “vulgares”. Esa idea se había instalado en él como una verdad incuestionable.

Pero hoy había visto algo distinto: una especie de humildad calculada en el diseño del Jeep. Nada en él intentaba ganar un concurso de elegancia o demostrar la genialidad de su creador. Estaba hecho para servir, para llegar, para volver.

—Capitán —preguntó, mientras revolvía distraídamente su plato—, ¿cree que esto es lo que marca la diferencia?

Franz lo miró, midiendo sus palabras.

—No ganan solo por un vehículo —respondió—. Pero este Jeep es una ventana a su manera de pensar. Y esa manera de pensar es, tal vez, la razón por la que están avanzando mientras nosotros contamos cada tornillo.

El informe que nadie quería leer

Durante varios días, el equipo trabajó en el informe oficial. Incluyeron dibujos, medidas, comparaciones con vehículos propios, listas de ventajas y desventajas. Hablaron de simplicidad, de estandarización, de facilidad de reparación, de producción en masa.

En una sección, Franz escribió algo que le costó, pero consideró necesario:

“Nuestro empeño en la complejidad técnica ha generado máquinas admirables en teoría, pero difíciles de fabricar y mantener a gran escala. El adversario ha elegido el camino opuesto: renunciar a ciertos refinamientos en favor de la cantidad, la rapidez y la robustez en el campo”.

Sabía que esa frase no caería bien. Durante años, el orgullo por la precisión de su ingeniería había sido casi un símbolo nacional. Pero la realidad ya no permitía autoengaños.

Cuando entregó el informe al oficial superior, éste lo hojeó con rapidez y frunció el ceño.

—¿Quiere decirnos que son mejores que nosotros? —preguntó, en un tono cargado de molestia.

—Quiero decir —contestó Franz, con calma— que han entendido algo que nosotros hemos ignorado: no se trata solo de hacer máquinas admirables, sino de hacerlas tantas, tan simples y tan confiables que nunca falte una en el frente.

El oficial no respondió de inmediato. Cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa.

—Veremos qué dicen más arriba —murmuró, esquivo—. Por ahora, siga con su trabajo.

Franz salió del despacho con la sensación amarga de quien grita una verdad incómoda en una sala donde todos prefieren taparse los oídos.

El verdadero descubrimiento

Días después, el Jeep seguía desmontado en el taller, convertido en un rompecabezas perfectamente clasificado. A veces, los mecánicos se acercaban solo para mirarlo, como si quisieran aprender algo del silencio ordenado de aquellas piezas.

Karl, en particular, empezó a visitarlo con frecuencia. Tocaba las partes con cuidado, ensayaba mentalmente la secuencia del montaje, comparaba cada sistema con los de los vehículos que él ayudaba a diseñar.

—Podríamos aplicar algunas de estas ideas —se atrevió a decir una tarde, mientras Weber revisaba unos planos—. Unificar medidas, simplificar accesos, reducir la cantidad de variantes…

—Podríamos —contestó el capitán, sin levantar la vista—. Pero para eso habría que admitir que llevamos años haciendo las cosas de manera poco práctica.

Karl se quedó callado. Era joven, pero no ingenuo. Sabía que, en aquella etapa del conflicto, las estructuras eran rígidas y las ideas nuevas, sospechosas. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo evidente: del otro lado, alguien había tenido la libertad —y la valentía— de apostar por una solución simple y multiplicarla sin complejos.

De repente, comprendió que el verdadero descubrimiento no estaba solo en el metal, en los tornillos o en el motor. Estaba en lo que esos elementos revelaban: una cultura entera acostumbrada a producir para muchos, a distribuir rápido, a confiar en la fuerza de la cantidad organizada.

—Capitán —dijo por fin—, ¿cree que, aunque copiáramos este Jeep pieza por pieza, cambiaría algo?

Weber levantó la mirada y lo observó unos segundos, como si apreciara la gravedad de la pregunta.

—No —respondió, con una sinceridad que dolía—. Podríamos reproducirlo, podríamos incluso mejorarlo en algunos aspectos… pero seguiríamos pensando como antes. Y el problema está ahí.

La conclusión silenciosa: por qué perdieron de verdad

El día que terminaron de montar de nuevo el Jeep, lo bajaron del elevador y lo probaron en el campo cercano al taller. El motor arrancó sin problemas, el vehículo avanzó sobre tierra, piedras y charcos con una facilidad casi insultante.

Desde la distancia, Franz observó cómo el Jeep se alejaba, levantando un pequeño rastro de polvo. No era rápido como un coche de carreras, ni fuerte como un gigante blindado. Pero se movía con una seguridad tranquila, como quien sabe que su destino no es presumir, sino llegar.

En aquel momento, el capitán sintió que la frase que llevaba días formándose en su cabeza finalmente encontraba palabras.

No habían “perdido” por falta de talento, ni por escasez de ideas, ni porque sus máquinas fueran inútiles. Habían perdido —estaban perdiendo— porque se habían enamorado demasiado de su propia complejidad, de su propio refinamiento. Porque habían confundido genialidad con complicación, y elegancia con fragilidad logística.

El Jeep, al que tantos miraban al principio con desdén por su aspecto común, les había mostrado algo que ningún informe confidencial podía ocultar: el verdadero poder del adversario no estaba en una tecnología secreta, ni en un arma milagrosa, sino en una capacidad casi implacable de producir, simplificar y sostener a sus soldados con herramientas fiables.

Más tarde, cuando el ruido de los motores y de los informes quedó atrás, Karl le preguntó al capitán, en voz baja:

—Entonces… ¿por eso estamos perdiendo?

Franz respiró hondo y miró al joven ingeniero con una mezcla de tristeza y lucidez.

—Estamos perdiendo —respondió— porque ellos construyen como si cada pieza fuera para un ejército entero… y nosotros seguimos construyendo como si cada pieza fuera para un escaparate.

No lo dijo en voz alta, pero ambos lo entendieron: estaba hablando de algo más que vehículos. Hablaba de prioridades, de decisiones, de formas de ver el mundo.

Epílogo: la lección que queda

Años después, cuando los ecos de aquel conflicto ya se habían convertido en capítulos de libros y fechas en los calendarios, algunos de aquellos ingenieros siguieron recordando el día en que desmontaron un Jeep estadounidense.

No lo recordaban como una simple curiosidad técnica, ni como un ejercicio de ingeniería. Lo recordaban como el momento en que comprendieron, con una claridad casi dolorosa, que la derrota no se había decidido únicamente en los mapas o en las batallas, sino también en los talleres, en las fábricas, en las mesas de diseño.

Franz Weber, ya lejos de los uniformes y las órdenes, siguió trabajando como ingeniero civil. En cada proyecto, en cada plano que revisaba, se repetía una pregunta silenciosa: “¿Esto es realmente necesario… o estoy complicando algo que podría ser más simple y útil?”

Nunca volvió a ver aquel Jeep. Pero en su memoria, aquel vehículo seguía avanzando por caminos difíciles, superando charcos y pendientes, fiel a su propósito: no ser perfecto, sino estar ahí cuando se le necesitara.

Y cada vez que veía a algún colega presumir de un diseño excesivamente complejo, sonreía con una mezcla de nostalgia y advertencia. Había aprendido, tornillo por tornillo, que a veces la victoria —en la industria, en la vida, en cualquier proyecto— no pertenece a quien crea lo más sofisticado, sino a quien entiende mejor lo que de verdad hace falta.

El día que los ingenieros alemanes desmontaron aquel Jeep y lo vieron desnudo, sin misterio, comprendieron algo que las cifras y los discursos no habían logrado enseñarles: que habían perdido, en gran parte, por no haber sabido valorar la fuerza silenciosa de la simplicidad bien pensada.

Y ya era demasiado tarde para cambiar el resultado. Pero no era tarde para aprender la lección.

News

Una confesión inventada que sacudió las redes: Alejandra Guzmán y la historia que nadie esperaba imaginar

Ficción que enciende la conversación digital: una confesión imaginada de Alejandra Guzmán plantea un embarazo inesperado y deja pistas inquietantes…

Una confesión imaginada que dejó a muchos sin aliento: Hugo Sánchez y la historia que cambia la forma de mirarlo

Cuando el ídolo habla desde la ficción: una confesión imaginada de Hugo Sánchez revela matices desconocidos de su relación matrimonial…

Una confesión inventada sacude al mundo del espectáculo: Ana Patricia Gámez y la historia que nadie esperaba leer

Silencios, miradas y una verdad narrada desde la ficción: Ana Patricia Gámez protagoniza una confesión imaginada que despierta curiosidad al…

“Ahora puedo ser sincero”: cuando una confesión imaginada cambia la forma de mirar a Javier Ceriani

Una confesión ficticia que nadie esperaba: Javier Ceriani rompe el relato público de su relación y deja pistas inquietantes que…

La confesión que no existió… pero que millones creyeron escuchar

Lo que nunca se dijo frente a las cámaras: la versión imaginada que sacudió foros, dividió opiniones y despertó preguntas…

La “Idea Insana” de un Cocinero que Salvó a 4.200 Hombres de los U-Boats Cuando Nadie Más Pensó que la Cocina Podía Ganar una Batalla

La “Idea Insana” de un Cocinero que Salvó a 4.200 Hombres de los U-Boats Cuando Nadie Más Pensó que la…

End of content

No more pages to load