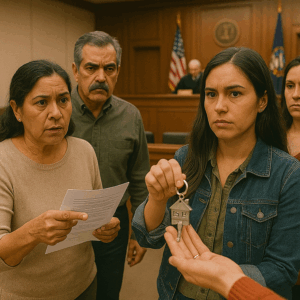

“Mis padres me llevaron a juicio por comprar una casa con mi propio dinero — nunca imaginé que terminaría obligado a entregársela a mi hermana desempleada… y lo que descubrí en el tribunal cambió mi vida para siempre.”

Cuando era niño, siempre soñé con tener un hogar propio. Mis padres, inmigrantes que trabajaron toda su vida en un pequeño restaurante familiar, me enseñaron el valor del esfuerzo y la honestidad. Durante años, observé cómo mi padre salía antes del amanecer y regresaba tarde por la noche, con el uniforme manchado de grasa pero con una sonrisa que decía: “todo esto es por ustedes”.

Yo creí en sus palabras. Creí que algún día ese sacrificio sería recompensado con algo más que deudas y discusiones familiares. Pero me equivoqué.

Después de terminar la universidad y conseguir un buen empleo en una empresa tecnológica, logré ahorrar lo suficiente para comprar una pequeña casa en las afueras de Guadalajara. Era modesta, pero mía. Cada pared, cada mueble, representaba años de trabajo y renuncias. Fue el logro más grande de mi vida… hasta que se convirtió en mi peor pesadilla.

Todo comenzó cuando mi hermana menor, Lucía, perdió su trabajo. Siempre fue la “favorita” de mis padres. Dulce, encantadora y con una habilidad casi mágica para convencerlos de cualquier cosa. Mientras yo pasaba noches enteras estudiando o trabajando, ella siempre encontraba una excusa para no hacerlo.

Cuando la despidieron, mis padres se desesperaron. Temían que Lucía no pudiera mantenerse sola. Una tarde, mientras almorzábamos en casa de mis padres, mi madre me miró con esa expresión que siempre precedía una petición imposible.

—Hijo… ¿podrías ayudar a tu hermana un tiempo? —me dijo, fingiendo calma—. Está pasando por un momento difícil.

—Claro, mamá —respondí—. Puedo prestarle algo de dinero mientras busca trabajo.

Pero ella no hablaba de dinero. Hablaba de mi casa.

—Tu padre y yo pensamos que sería mejor si Lucía viviera en tu casa —añadió—. No puede pagar renta y tú apenas estás allí, siempre trabajando.

Me reí al principio, pensando que era una broma. Pero al ver la seriedad en sus rostros, supe que no lo era.

Les expliqué que esa casa era mi único refugio, el fruto de mis sacrificios, y que aunque amaba a mi hermana, no podía simplemente entregársela.

Eso desató una tormenta familiar.

Durante semanas, mi madre dejó de hablarme. Mi padre, con el silencio de quien desaprueba sin palabras, apenas me miraba. Y Lucía… actuaba como una víctima, diciendo a todos que yo “solo pensaba en el dinero”.

Pero lo peor llegó meses después, cuando recibí una notificación judicial: mis propios padres me estaban demandando.

Decían que había comprado la casa con dinero familiar, lo cual era falso. Presentaron documentos manipulados, facturas del negocio de mi padre que nunca toqué. Intentaban demostrar que yo no tenía derecho a conservarla.

No podía creerlo.

Pasé noches sin dormir, revisando papeles, buscando pruebas de mis transferencias, mis recibos, mis correos. Era mi palabra contra la de ellos… mis propios padres.

El día del juicio, el aire en la sala estaba cargado de tensión. Mis padres se sentaron del otro lado, junto a Lucía, que fingía estar llorando. Cuando el juez me pidió hablar, sentí que todo mi cuerpo temblaba.

—No estoy aquí por dinero —dije—. Estoy aquí porque me duele que mi familia crea que puede quitarme lo único que he logrado con mi esfuerzo. Si esto es amor, no sé cómo se llama la traición.

La abogada de mis padres mostró los documentos falsificados. Yo respondí con mis comprobantes de salario, los extractos bancarios y las transferencias directas a la constructora. Cuando el juez los comparó, la verdad se reveló: todo lo que decían era mentira.

Mis padres bajaron la mirada. Lucía fingió sorpresa.

El juez falló a mi favor.

Había ganado el caso… pero perdido algo mucho más valioso.

Después del juicio, mi madre me buscó. No para disculparse, sino para justificar lo injustificable.

—Lo hicimos por tu hermana —me dijo—. Ella no tiene a nadie más. Tú eres fuerte, puedes empezar de nuevo.

No supe qué responder.

En ese momento comprendí que a veces la sangre no une, sino que ata. Que la familia puede ser la fuente más profunda de amor… o de dolor.

Vendí la casa meses después. No porque la necesitara, sino porque no soportaba verla. Me mudé a otra ciudad, comencé de cero, sin el peso de las expectativas familiares.

Hace poco recibí una carta de Lucía. Decía que se arrepentía, que mis padres estaban enfermos y que querían verme.

La leí, la guardé en un cajón, y no respondí.

No porque los odiara, sino porque finalmente entendí que mi paz valía más que cualquier lazo roto.

A veces, perder a la familia es el precio de encontrarte a ti mismo.

News

La cirugía arruinó la vida de Lucha Villa y la verdad, oculta durante años, salió a la luz

“Dolor, silencio y una verdad enterrada: la cirugía que marcó el trágico giro en la vida de Lucha Villa y…

A los 69 años, Imanol Arias rompe el silencio y habla sobre una relación especial en su vida actual

“Cuando ya no necesita explicarse: Imanol Arias sorprende a los 69 años al hablar por primera vez de una relación…

A los 73 años, Ana Belén rompe el silencio sobre su vida y un amor que pocos conocen

“Cuando ya no necesita explicarse: Ana Belén sorprende a los 73 años al revelar una verdad guardada durante décadas y…

A sus 53 años, Enrique Ponce reveló por primera vez con qué mujer quiere pasar el resto de su vida

“Cuando el pasado deja de pesar: Enrique Ponce confiesa a los 53 años quién es la mujer con la que…

El trágico final de José Coronado en la pantalla: cuando descubre que su esposa le fue infiel

“Dolor, silencio y un desenlace inevitable: el final más oscuro de José Coronado en pantalla tras enfrentarse a una verdad…

Casada a los 70 años, Ana Gabriel rompió el silencio y admitió lo que todos pensábamos

“A los 70 y lejos del ruido: Ana Gabriel habla por primera vez tras casarse, admite una verdad largamente comentada…

End of content

No more pages to load