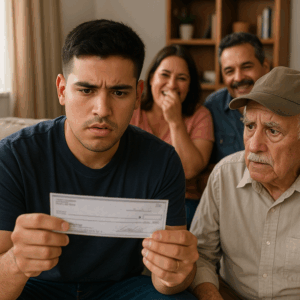

Mi abuelo me entregó un cheque el día de mi cumpleaños y dijo entre risas que era una “broma”, que no valía nada. Todos se rieron, incluso mis padres. Pero al día siguiente, cuando lo llevé al banco solo por curiosidad, el cajero se quedó pálido, llamó al gerente y de pronto todos me miraban como si hubiera descubierto un secreto que nadie debía conocer. Aquel cheque falso… resultó ser real.

Cuando pienso en mi abuelo Salvador, siempre lo recuerdo con una sonrisa traviesa en el rostro, esa que usaba justo antes de soltar una de sus bromas. Era el tipo de persona que convertía cualquier momento en una historia.

Nunca imaginé que su última broma sería la más grande de todas… y también la más verdadera.

Tenía diecisiete años cuando me entregó aquel cheque. Era mi cumpleaños, y la casa estaba llena de risas, música y olor a pastel. Mis padres habían organizado una cena sencilla, y mi abuelo llegó con su inseparable sombrero y una pequeña caja envuelta en papel dorado.

—Aquí tienes, Daniel —me dijo guiñándome un ojo—, para que aprendas el valor del dinero.

Abrí la caja. Dentro había un cheque con su firma y una cifra escrita en letras grandes: “1.000.000 €”.

Todos estallaron en carcajadas.

—¡Papá, por favor! —dijo mi madre entre risas—. ¡No asustes al chico!

—Tranquilos —respondió él—, es una broma. Nadie da un millón de euros por cumplir años.

Yo también reí, aunque parte de mí quiso creer que, solo por un instante, tal vez no era una broma.

Guardé el cheque en mi cartera, como recuerdo.

A la mañana siguiente, tenía que pasar por el banco a cambiar un pequeño ahorro que había hecho trabajando en la librería del barrio. Mientras hacía la cola, recordé el cheque del abuelo y, sin pensarlo, lo saqué.

Sonreí para mí mismo. “Veamos qué cara pondrán”, pensé.

Cuando llegué al mostrador, el cajero —un hombre joven— tomó el cheque con una sonrisa distraída.

Pero su expresión cambió al instante.

Lo observó más de cerca, luego tecleó algo en el ordenador, frunció el ceño, y sin decir palabra, se levantó y fue a hablar con el gerente.

Me quedé allí, confuso.

A los pocos minutos, ambos regresaron. El gerente me miró con una mezcla de sorpresa y cautela.

—Joven, ¿de dónde obtuvo este cheque?

—De mi abuelo —respondí, un poco nervioso—. Dijo que era una broma.

—¿Su abuelo es Salvador Martín?

—Sí. ¿Por qué?

El gerente intercambió una mirada con el cajero.

—Espere aquí, por favor.

Minutos después, me llevaron a una sala privada.

El aire se sentía pesado.

El gerente se sentó frente a mí y, con voz baja, dijo:

—Ese cheque no es falso. Está emitido desde una cuenta activa, y tiene fondos más que suficientes.

No entendía nada.

—¿Está diciendo que…?

—Sí. Su abuelo es titular de una cuenta con varios millones de euros.

Me quedé mudo.

Mi abuelo vivía en una pequeña casa del pueblo, siempre decía que apenas tenía para sus medicinas.

—Debe haber un error —dije—. Él nunca tuvo dinero.

El gerente sonrió apenas.

—A veces las apariencias engañan, joven.

Esa tarde fui directo a su casa.

El abuelo estaba en el jardín, regando las plantas como si nada.

—Abuelo… —le dije, temblando—. Fui al banco.

Él sonrió sin mirarme.

—Ya lo imaginaba.

—¿Por qué me diste ese cheque? ¿Y por qué nunca dijiste nada de ese dinero?

Dejó la regadera a un lado, se sentó y me hizo un gesto para que me acercara.

—Porque quería ver si lo ibas a cobrar.

Fruncí el ceño.

—¿Cómo dices?

—Sí, Daniel. Toda mi vida vi a la gente cambiar cuando el dinero entraba en la ecuación. Amigos, socios, incluso familia. Quería saber quién eras tú… antes de dejarte todo.

No podía creer lo que escuchaba.

—¿Dejarme todo?

—Así es —respondió con calma—. Esa cuenta es mía, pero no por mucho tiempo. Mi herencia será tu responsabilidad.

Me quedé en silencio.

Él me tomó la mano.

—Tú serás quien decida qué hacer con ella. Si la usas solo para ti, o para algo que valga más que los números de un banco.

Dos semanas después, mi abuelo falleció mientras dormía.

En su testamento, dejó solo una frase escrita:

“El dinero revela quién eres, no quién puedes llegar a ser.”

El abogado me confirmó que toda su fortuna pasaba a mi nombre.

Era abrumador. Un millón… y más.

Durante días no dormí. Mis padres discutían qué hacer. Mi madre lloraba, mi padre soñaba con viajes, y yo… solo pensaba en sus palabras.

El abuelo no había sido un hombre rico, sino sabio.

Había ahorrado cada centavo durante décadas, invirtiendo en pequeños proyectos locales que nadie miraba.

Y ahora todo eso estaba en mis manos.

No quise quedarme con el dinero.

Con parte de él restauré su vieja casa y abrí allí una biblioteca gratuita, con su nombre en la entrada: “Centro Cultural Salvador Martín”.

El resto lo doné a becas para estudiantes sin recursos.

Un día, mientras organizaba los libros, una mujer mayor se me acercó.

—¿Usted es el nieto de don Salvador? —preguntó.

—Sí. ¿Lo conocía?

—Claro. Hace veinte años, él pagó mi operación cuando nadie más podía. Pero me hizo prometer que nunca lo contaría.

Sentí un nudo en la garganta.

Mi abuelo había sido millonario… pero no en dinero, sino en bondad.

A veces vuelvo al banco donde todo empezó.

El cajero que me atendió me reconoce y siempre me dice lo mismo:

—Nunca olvidaré la cara que puso cuando le dijimos que el cheque era real.

Yo sonrío.

Porque en el fondo, aquel cheque no era una broma.

Era una lección envuelta en papel bancario:

“La verdadera riqueza no se mide en euros, sino en lo que haces cuando los tienes.”

News

Carolina Cruz rompe el silencio sentimental y confirma que vuelve a amar

Después de un largo silencio sentimental, Carolina Cruz sorprende al revelar que vuelve a amar y comparte una fotografía cargada…

Julio César Rodríguez rompe el silencio a los 56 años y redefine su historia

Cuando muchos creían saberlo todo, Julio César Rodríguez sorprende al hablar sin filtros sobre su matrimonio y su relación, mostrando…

Coco Legrand sorprende a los 78 años: boda, amor y un nuevo capítulo que nadie vio venir

Cuando nadie imaginaba un giro sentimental, Coco Legrand confirma su matrimonio a los 78 años y revela quién es la…

Pancho Saavedra confirma su matrimonio y abre el corazón sobre su nueva etapa

Tras años de discreción y rumores, Pancho Saavedra habla sin filtros sobre su nueva etapa sentimental, confirma su boda y…

Cuando la “Dama de Hierro” baja la guardia: la confesión que cambia la imagen de Francisca García-Huidobro

Más allá del personaje fuerte y frontal de la televisión, Francisca García-Huidobro sorprende al hablar de su corazón y su…

Cuando la intuición colectiva se convierte en verdad: el día en que Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat decidieron hablar

Lo que todos intuían pero nadie se atrevía a confirmar: Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat enfrentan los comentarios y…

End of content

No more pages to load