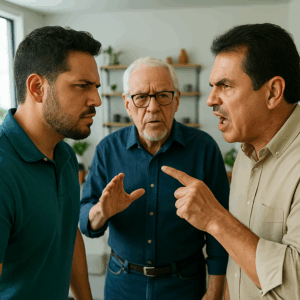

“¡Eres una vergüenza!”, me gritó mi padre… hasta que mi abuelo se levantó y dijo: “Es hora de la verdad”

Nunca voy a olvidar el sonido de la cuchara de metal cayendo contra el piso de mosaico en la casa de mis abuelos.

Ni el silencio después.

Ni la voz de mi padre, firme, dura, cortando el aire como machete:

—Eres una desgracia, Diego. Una vergüenza para esta familia.

La comida del domingo se convirtió, en un segundo, en algo más parecido a una escena de telenovela de las nueve.

Pero supongo que tengo que empezar desde antes.

1. Domingo familiar y salsa de molcajete

Yo soy Diego Navarro, hijo único de Ricardo Navarro y Lucía Hernández, nieto de Ernesto, mejor conocido en la colonia como “Don Neto”. Vivimos en Guadalajara, en una colonia de esas que huelen a tortillas recién hechas al mediodía y a gasolina y humo de camión a las siete de la mañana.

Crecí entre dos mundos.

Por un lado, el de mi abuelo: obrero de fábrica toda su vida, bigote canoso, manos gruesas, piel curtida por el sol de las obras donde trabajó de joven. Un hombre que sólo se quitaba la gorra para bañarse y para rezar.

Por otro, el de mi padre: licenciado Ricardo Navarro, contador público, camisa blanca almidonada, zapatos boleados, cabello negro siempre perfectamente peinado con gomina. El primer universitario de la familia, según nos recordaba cada cinco minutos.

—Yo sí salí adelante —le encantaba decir, sobre todo cuando había visitas—. No como otros que se conforman con el salario mínimo.

Yo crecí escuchando esa frase pegada a mi apellido como si fuera parte oficial de mi CURP.

Desde que aprendí a hablar, mi papá decidió que yo también sería “alguien en la vida”: ingeniero, abogado, médico, lo que fuera, menos… lo que resulté ser.

Domingo tras domingo, la rutina en casa de los abuelos era sagrada. A las dos, la cazuela de birria de res burbujeando en la estufa, el olor a chile ancho y ajo explotando en toda la casa, el molcajete listo para la salsa verde que hacía mi abuela Rosa.

Esa casa en la Colonia Santa Tere había sido el escenario de todos los momentos importantes de nuestra familia: bautizos, cumpleaños, despedidas, velorios. Y ese domingo no debía ser la excepción.

Al menos no en teoría.

Tenía veinticuatro años, acababa de regresar de Ciudad de México después de un semestre que ni siquiera le había mencionado a mi papá. Oficialmente, seguía inscrito en la carrera de Ingeniería Industrial en la UdeG.

Extraoficialmente, la había abandonado hacía seis meses.

Para estudiar cocina.

Alta cocina. Gastronomía, como se dice ahora, no “hacer de comer”, como le gustaba minimizarlo a mi padre.

Cuando se lo confesé a mi mamá, una semana antes de aquella comida, se quedó callada, con las manos en el trapo de cocina, mirándome como si fuera un niño de cinco años que acababa de decir que quería ser astronauta.

—Mijo… —suspiró, agarrándose el pecho—. Tu papá te mata.

—No me va a matar —respondí—. Pero sí va a gritar, eso que ni qué.

—¿Y por qué crees que puedes con eso? —preguntó, y ahí entendí que su miedo no era por la carrera, sino por la guerra que se venía.

—Porque no pienso seguir viviendo una vida que no es mía, má —le dije, más firme de lo que me sentía.

Ella me abrazó, oliendo a jabón Roma y a frijoles recién puestos.

—Nomás… no se vayan a decir cosas de las que se arrepientan, Diego, por favor.

Yo prometí que no.

¿Y sabes qué? Soy un pésimo mentiroso.

2. El comentario que encendió la mecha

Llegamos a casa de mis abuelos a la una y media, como siempre. El portón azul rechinó igual que desde que tengo memoria. La radio en la cocina sonaba con Pedro Infante, mi abuela movía la cazuela de la birria con una fuerza que desmentía sus setenta y tantos años.

—¡Ya llegaron mis muchachos! —gritó, con esa voz fuerte que ni los años ni la artritis habían logrado romper.

Mi abuelo estaba sentado en su sillón, viendo un partido viejo del Atlas grabado en un VHS que se negaba a morir. Tenía el mismo pantalón de mezclilla desgastado y la misma camisa a cuadros que parecía uniforme.

—¡Abuelo! —lo saludé, dándole un beso en la frente.

—¿Qué onda, Diego? —me respondió—. ¿Ya le metieron gol al Cruz Azul o todavía no?

Mi padre se adelantó para darle el abrazo de siempre. Se parecían: la misma mandíbula cuadrada, la misma manera de fruncir el ceño cuando algo no les gustaba. Aunque en mi abuelo ese gesto era raro; en mi padre, era su expresión por defecto.

Nos sentamos en la mesa grande del comedor, esa de madera oscura con un mantel de plástico encima, para “no maltratarla”. Llegaron mis tíos, mis primos, los vecinos metiches que ya eran familia.

Las primeras dos horas fueron normales: chistes de tío, anécdotas que todos habíamos escuchado mil veces, preguntas incómodas sobre cuándo me iba a conseguir “una novia de verdad”.

Mi papá estaba particularmente de buenas. Había cerrado un buen trato en la empresa donde trabajaba, o al menos eso nos presumió tres veces.

—Es un patrimonio para todos —dijo, sirviéndose otra cerveza—. Uno nunca sabe, luego los hijos salen con cada cosa…

Mi madre me apretó la rodilla debajo de la mesa.

Yo respiré hondo.

Quería decírselo en privado. Esa había sido la idea. Pero el tequila y su ego se adelantaron.

—A ver, Diego —dijo de repente él, alzando la voz—. Cuéntales a tus abuelos cómo vas en la escuela. Ya casi terminas, ¿no?

Todas las miradas cayeron sobre mí.

El corazón se me subió a la garganta y luego se me fue a los pies.

Ahí estaba la puerta para seguir mintiendo. Un simple:

“Bien, ahí la llevo”.

Nadie habría dudado.

Pero me acordé de mí, lavando platos en la cocina de un pequeño restaurante en la Roma, escuchando al chef gritar órdenes en un francés mezclado con chilango. Me acordé del sabor de la primera salsa demi-glace que hice bien, del orgullo que sentí cuando mis compañeros dijeron que era la mejor del grupo.

Y me acordé de mi promesa de no vivir la vida que mi padre había planeado por mí.

Tragué saliva.

—No, papá —dije, y mi voz sonó fuerte, segura, rara incluso para mí—. Ya no voy a ingeniería.

Un silencio cayó sobre la mesa.

Hasta la olla de frijoles dejó de burbujear, te lo juro.

Mi abuelo bajó el volumen de la tele sin que nadie se lo pidiera.

—¿Cómo que ya no? —preguntó mi padre, las cejas juntándose—. ¿Te corrieron? ¿Reprobaste todo?

—No —dije—. Me di de baja. Y me fui a estudiar gastronomía a Ciudad de México.

Mi abuela soltó un “¡Jesús, María y José!”. Mi tío Toño se ahogó con un pedazo de tortilla. Mi madre cerró los ojos, resignada.

Mi padre se rió.

No un poquito.

Una carcajada grande, fuerte, que rebotó en las paredes.

—¡Ah, bueno! —dijo, limpiándose una lágrima inexistente de la risa—. Ya, neta, Diego. No vengas con payasadas. ¿Qué vas a estudiar? ¿Para qué fuiste a México?

—Para eso, papá —insistí, sintiendo que mi cara se encendía—. Para ser chef. Ya llevo un semestre en una escuela de cocina. Estoy trabajando en un restaurante. Me gusta. Soy bueno.

Él dejó de reír.

Su rostro se endureció de golpe, como si alguien hubiera apagado la luz por dentro.

—¿Estás diciendo —preguntó, despacio— que tiraste a la basura tres años de universidad… para irte a hacer quesadillas a la capital?

—No son quesadillas, papá —respondí, controlando el temblor de mi voz—. Estudiamos técnica, teoría, administración. Es una carrera, igual que…

—¡Igual que nada! —tronó él, golpeando la mesa con la palma de la mano.

Los vasos vibraron. La cuchara de metal de la abuela cayó al piso.

—¡No manches, Ricardo! —susurró mi tía Chayo.

Mis primos se quedaron petrificados, con los tacos a medio camino hacia la boca.

Mi padre se inclinó hacia mí, los ojos brillando de furia.

—¿Sabes cuánto me partí la madre para que tú tuvieras la oportunidad de ir a la universidad? —escupió—. ¿Sabes cuántas noches me quedé haciendo horas extra para pagar tus libros, tus camiones, tus chingaderas?

—¡Ricardo! —intentó interceder mi mamá—. No hables así.

—Cállate, Lucía —la calló él, sin apartarme la mirada—. Este es asunto de hombres.

Ahí se me rompió algo.

—¿Asunto de hombres? —repetí, incrédulo—. ¿Qué, eso te da permiso de tratarme como basura?

—Te doy permiso de nada, Diego —dijo, envenenado—. Lo que tú hiciste es escupir en todas las oportunidades que te dimos. Eres un malagradecido. Un… —hizo una pausa, buscando la palabra que más doliera—. Una desgracia. Una vergüenza para esta familia.

El silencio detrás de esa frase se sintió como un golpe físico.

Sentí la mirada de todos clavada en mí: la de mi abuela, herida; la de mi madre, rota; la de mis tíos, incómoda; la de mis primos, curiosa.

Y la de mi abuelo, seria.

Acostumbrado como estaba a los gritos de mi padre, uno pensaría que estaba preparado.

No lo estaba.

Algo dentro de mí quiso hacerse bolita y pedir perdón, como cuando tenía diez años y rompí un vidrio jugando futbol en la sala.

Pero otra parte, más nueva, más frágil pero más terca, se plantó firme.

—No soy una vergüenza por seguir lo que me gusta —escupí—. Una vergüenza sería seguir viviendo la vida que tú quieres sólo para que te veas bien con tus amigos del trabajo.

—¡No le faltes al respeto a tu padre! —chilló mi abuela, más por costumbre que por convicción.

—¿Respeto? —me reí, amargo—. ¿Cuál respeto, abue? Él lleva años burlándose de mí cada vez que digo lo que quiero. “Ay, el niñito sensible”. “Ay, el artista”. “Ay, el que no aguanta un turno en la fábrica”. Ya estuvo.

Mi padre se levantó de golpe, tirando la silla.

—Tú no sabes lo que es trabajar de verdad, mocoso —rugió—. A ti te ha tocado todo servido. ¿Chef? Chef mis… —se contuvo por la presencia de mi abuela—. Te crees muy especial porque sabes hacer pasta y ponerle hojitas de quién sabe qué.

—Albahaca —dije, por necio.

La vena del cuello de mi padre parecía a punto de explotar.

—Aquí en México, la gente que cocina sin estudiar gana más que tú —dijo—. ¿O qué? ¿Vas a ser el gran chef de Polanquito? ¿Salir en la tele? No seas ridículo.

—¡Ya basta! —gritó mi madre, en llanto—. ¡Los dos!

Pero ya nos habíamos pasado del punto de no retorno.

3. La pelea se vuelve seria

—Yo trabajé desde los catorce, Diego —continuó mi padre, sin escuchar a nadie más—. Me levantaba a las cinco para ir a la obra con tu abuelo y luego me iba a la escuela nocturna. Me rompí la espalda para no acabar igual. Para no tener que estar comiendo frijoles con sal toda la vida.

—¿Y eso qué? —repliqué—. ¿Eso te da derecho a decidir por mí? ¿A tratarme como si fuera todavía un niño de diez años? ¡No soy tú, papá!

—Claro que no —bufó él—. Tú no aguantas nada. A la primera cosa que se te complica, sales corriendo. ¿Te fue mal en cálculo? “Ay, mejor me voy a cocinar”. ¿Te cansa el transporte? “Ay, mejor me voy a la CDMX a jugar al artista”.

—No fue por eso —dije, pero ya ni me escuchaba.

—¡Eres un fracaso! —escupió—. ¡Un fracaso y una decepción!

A alguien, quizá a mi tía Chayo, se le escapó un “¡ay, Dios mío!”.

Mis manos temblaban.

—Prefiero ser un “fracaso” feliz —dije, con la voz quebrada—, que un amargado que odia su vida pero sigue ahí nomás porque le da miedo cambiar.

El golpe no llegó.

Esperaba una bofetada. Un manotazo. Algo físico.

A cambio, recibí algo peor.

Mi padre sonrió.

Una sonrisa fea, fría.

—¿Sabes qué es lo más gracioso? —dijo, alzando la voz para asegurarse de que todos escucharan—. Que ahí está tu abuelo, todo orgulloso de ti, pase lo que pase. Como si fueras de oro. Como si no supiera la clase de holgazán que crió.

Todos voltearon hacia mi abuelo.

Él seguía sentado, pero el gesto duro en su cara me hizo saber que, por una vez, la rabia que sentía dentro no era sólo mía.

—Ricardo… —advirtió mi abuela—. No metas a tu padre en esto.

—¿Por qué no? —se burló él—. Si todo esto es culpa suya. Él fue el que te enseñó que el amor se demuestra dejando que los hijos hagan lo que les dé la gana. ¿No es así, papá? ¿Te sientes muy moderno? ¿Muy buena onda aguantándole todo a tu nieto?

Mi abuelo apretó la mandíbula.

Tomó aire.

Yo nunca lo había visto enojado de verdad.

—Yo no le aguanto todo, Ricardo —dijo, despacio—. Le aguanto lo mismo que te aguanté a ti cuando tenías su edad.

Mi padre se rió, sarcástico.

—¿Aguantarme a mí? —escupió—. Por favor. Yo sí salí adelante. Yo no andaba haciendo panecitos ni pintando monitos en libretas. Yo no…

—¿Ya acabaste? —interrumpió mi abuelo, su voz subiendo un poco.

Mi padre lo miró.

O mejor dicho, lo retó.

—Todavía no —dijo—. A este muchacho alguien tiene que decirle la verdad. Nadie tiene el valor en esta casa. Todos le aplauden cualquier locura. Ay, Diego, qué talentoso. Ay, Diego, qué bonito plato. Nadie le dice que es un irresponsable que está tirando su vida a la basura.

Se volvió hacia mí, sus ojos negros clavados como cuchillos.

—Te lo digo hoy, delante de todos, Diego: me das pena. Eres un desperdicio de potencial. Una vergüenza.

Mi abuela se llevó la mano al pecho, como si la hubieran golpeado a ella.

Mi madre lloraba en silencio.

Yo sentí que me quedaba sin aire.

Abrí la boca.

No sé qué iba a decir. Tal vez lo de siempre: “ya me voy”, “no te vuelvo a hablar”, “ojalá te mueras”.

Pero no tuve tiempo.

Porque en ese momento, la silla de la cabecera se arrastró con un ruido seco.

Y mi abuelo, Don Neto, el hombre que no se levantaba de la mesa hasta que se acababa la salsa, se puso de pie.

Sin su bastón.

Todos nos callamos.

Hasta la radio, lo juro, pareció bajar el volumen sola.

Mi abuelo apoyó las manos en la mesa, clavando su mirada en la de mi padre.

—Ya estuvo, Ricardo —dijo—. Ya bájale.

—No te metas, papá —respondió mi padre, sin ceder—. Esto es entre mi hijo y yo.

Los ojos de mi abuelo se entornaron.

—Por eso mismo me estoy metiendo —replicó—. Porque tú te olvidas de una cosa muy importante, mijo.

Mi padre frunció el ceño.

—¿Y eso qué? —dijo, desafiante—. ¿Qué cosa?

Mi abuelo lo miró como sólo un padre cansado puede mirar a un hijo que se cree perfecto.

—Que tú no eres quién para llamar a nadie vergüenza —dijo, despacio—. No después de lo que hiciste.

La frase cayó en la mesa como un vaso lleno volcado sobre un mantel blanco.

Todos se tensaron.

Mi padre palideció.

—No empieces —advirtió, en voz baja.

Yo miré a uno y a otro, perdido.

—¿De qué están hablando? —pregunté.

Mi abuelo volteó hacia mí.

Sus ojos, normalmente cálidos, estaban llenos de algo más viejo: culpa, dolor, decisión.

—Es hora de la verdad —dijo.

4. Pecados de padre

—Papá —repitió mi padre, con los dientes apretados—. No vas a…

—Sí, Ricardo —lo cortó mi abuelo—. Sí voy a. Nos está explotando en la cara lo que llevamos veinte años escondiendo. Tú más que nadie deberías saber que cuando se siembra basura, se cosecha basura. Y yo ya estoy viejo. No me voy a morir con esto en la panza.

Mi abuela le agarró el brazo.

—Ernesto, por favor… —susurró.

Él le dio una palmadita en la mano, sin perder de vista a mi padre.

—No lo protejas, Rosa —dijo—. Ya estuvo.

Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en las sienes.

—¿Qué hiciste, papá? —pregunté, mi voz apenas un hilo.

Él no me miró.

Seguía enfocado en mi abuelo, como si yo no estuviera ahí.

—Si dices algo, me voy de esta casa y no me vuelves a ver —amenazó.

Mi abuelo sonrió, triste.

—Siempre con tus dramas, Ricardo —dijo—. Te juro que en algo sí salió igualito a mí, Rosa.

Nadie se rió.

Él suspiró.

Se sirvió un trago de tequila, se lo echó de un jalón y dejó el caballito temblando en la mesa.

—Cuando Ricardo tenía dieciocho años —empezó, mirando al vacío, como buscando las palabras en el techo de la cocina—, era más terco que una mula en subida. Tenía ideas, sueños, ganas de comerse el mundo. Igual que tú ahora, Diego.

Una parte de mí quiso decir “gracias”, otra parte estaba demasiado ocupada no entrar en pánico.

—A mí me tocó ser el malo de la película —continuó—. Yo quería que se quedara en la fábrica, que me ayudara con los gastos. Le dije que la universidad era para ricos, que nosotros no éramos para eso. Lo humillé. Lo llamé flojo. Le dije que si se iba a estudiar, se olvidara de que tenía casa.

Volteó a ver a mi padre.

—¿Te acuerdas?

Mi padre le sostuvo la mirada por fin.

—Cómo olvidarlo —gruñó.

—Yo también fui un cabrón, Diego —dijo mi abuelo, ahora directamente hacia mí—. Uno más grande que tu padre. Le dije cosas que ningún papá debería decirle a su hijo. Lo corrí de la casa. Le dije: “Eres una vergüenza para esta familia”.

La frase, la misma que hacía minutos me había destrozado, se quedó flotando en el aire, ahora con otra sombra.

—Ricardo se fue —siguió—. Lo vi irse con una mochila vieja y un par de tenis rotos. Y no lo volví a ver en un año.

Mi padre apretó los puños.

Los nudillos se le pusieron blancos.

—Pensé que se había muerto —admitió mi abuelo—. Te lo juro por la Virgen, Rosa. Cada noche me dormía pensando que iba a venir la policía a decirme que habían encontrado el cuerpo de mi hijo en un canal. Y yo me iba a morir sabiendo que la última palabra que le dije fue “vergüenza”.

Mi abuela sollozó.

Le apretó la mano con fuerza.

—Pero no se murió —prosiguió mi abuelo, con una sonrisa áspera—. Salió adelante allá solo. Entró a la prepa nocturna. Trabajó cargando cemento, limpiando baños, de mesero. Se matriculó en la carrera de contaduría. Todo eso sin un peso mío. Solo, con su coraje.

Miró a mi padre de nuevo.

—Y luego volvió —dijo—. Con su título en la mano. Con su camisa planchada. Se paró en esta misma cocina y me dijo: “Lo logré sin ti”.

Mi padre tragó saliva.

Yo nunca había escuchado esta historia.

Nunca.

—¿Y qué hice yo? —preguntó mi abuelo, retóricamente—. ¿Le pedí perdón? No. Lo abracé, lo felicité, y enterré bien hondo mi culpa. Nunca admití que me había equivocado. Nunca le dije que él tenía razón y yo no. Preferí hacer como que nada pasó. Hacer como que siempre lo apoyé.

Hubo un murmullo entre mis tíos.

Algunos de ellos, era evidente, conocían fragmentos. Otros, como yo, se enteraban ahí.

Mi padre respiró hondo.

—Ya, papá, ya —dijo—. Todo eso ya lo hablamos. Eso es entre tú y yo.

—Ya ves —se rió sin alegría mi abuelo—. ¿Ves lo que hiciste, Rosa? Crías un toro y te sale más mansito de lo que parece.

Luego su voz se endureció.

—Eso es entre tú y yo —repitió—. Pero lo que estás haciendo con Diego… Eso ya es otra cosa.

Mi padre abrió la boca, pero él levantó la mano.

—Tú lo empujaste a ser lo que tú no pudiste —dijo—. Le metiste en la cabeza que tenía que estudiar lo que tú querías, vestirse como tú, hablar como tú, vivir como tú. Le hiciste creer que el éxito sólo se ve de una manera. La tuya. Y ahora que él quiere algo distinto, haces lo mismo que hice yo contigo: lo insultas, lo humillas, lo corres de la vida que se está tratando de hacer.

Se volvió hacia mí.

—Lo siento, Diego —dijo, y esa frase me golpeó más que todas las anteriores juntas—. Lo siento por no haber intervenido antes. Por ver cómo se repetía la historia y quedarme callado. Por pensar que “ya se les pasará”.

Mis ojos se llenaron de lágrimas.

Mi abuelo, el hombre que me enseñó a amarrarme las agujetas, me estaba pidiendo disculpas.

Por haber sido un mal padre con su hijo.

Y por permitir que su hijo fuera un mal padre conmigo.

Mi padre se levantó, indignado.

—¿Me estás comparando contigo? —dijo—. ¿Vas a decir que soy igual de ojete como tú fuiste conmigo?

—No —respondió mi abuelo, tranquilo—. Estoy diciendo que eres peor. Porque tú sabes lo que se siente que tu padre te llame vergüenza. Y aun así te atreves a decírselo a tu hijo.

El golpe fue directo al hígado.

Mi padre se tambaleó, como si de verdad le hubiera pegado.

—Yo… —balbuceó—. Yo sólo quería que tuviera una vida mejor. No quería que sufriera.

—¿Y crees que no sufre cuando lo pisoteas frente a toda la familia? —lo retó mi abuelo—. ¿De verdad crees que la única forma de que no sufriera era obligándolo a vivir a través de ti?

Mi padre no respondió.

Su arrogancia habitual se desinfló como globo ponchado.

Mis tíos miraban sus platos.

Nadie quería ser el primero en decir algo.

Yo sentía una mezcla rara de rabia y alivio.

Rabia, porque por fin se nombraba la herida.

Alivio, porque no estaba loco.

Porque alguien, además de mí, veía que mi padre no era un héroe infalible, sino un hombre que estaba repitiendo un patrón cancerígeno.

5. La verdad detrás del sacrificio

Mi abuelo no había terminado.

Se sentó otra vez, pero se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, como si estuviera a punto de confesar un crimen.

—Hay otra cosa que Diego tiene que saber —dijo.

Mi estómago se contrajo.

Mi padre cerró los ojos.

—Papá, no —susurró.

Mi abuelo lo ignoró.

—Cuando tú naciste, Diego —empezó—, tu padre no estaba.

Yo fruncí el ceño.

—Claro que estaba —interrumpí—. Él siempre dice que casi se desmaya en la sala de parto.

Mi madre bajó la cabeza.

—Estaba… después —corrigió mi abuelo—. Pero no al principio.

Mis tíos empezaron a removerse en sus sillas.

Mi abuela repiqueteó los dedos en el mantel.

—¿Qué significa eso? —pregunté, la voz helada.

Mi abuelo respiró hondo.

—Cuando Lucía se embarazó de ti, Diego —dijo—, Ricardo entró en pánico. Sentía que todo se le venía encima: trabajo nuevo, deudas, una esposa joven, un bebé en camino. Estaba en plena carrera. Tenía miedo de no poder con todo.

Se volvió hacia mi madre.

—¿Te importa si cuento esto, Lucía? —preguntó, con una delicadeza que no le había visto en toda la discusión.

Ella se secó las lágrimas con la servilleta.

Lo miró con ojos húmedos.

—Alguien tiene que contarlo —susurró—. Yo ya me cansé de cargarlo sola.

Mi padre la miró, horrorizado.

—Lucía —murmuró—. No.

Ella lo ignoró.

—Tu padre me dejó —dijo, mirándome por fin—. Cuando yo tenía cuatro meses de embarazo de ti, se fue.

Mis oídos zumbaban.

—¿Qué? —pregunté.

—Dijo que no podía —siguió ella, con una risa quebrada—. Que no estaba listo para ser papá. Que tenía muchos planes, muchos sueños. Que un hijo le iba a cortar las alas. Me dejó las llaves del departamento y se fue con una mochila. Igualito que cuando se fue de esta casa.

La imagen de mi padre, el responsable, el que siempre había estado, se resquebrajó frente a mí.

—Se fue a Ciudad de México —intervino mi abuelo—. A probar suerte. A “buscarse a sí mismo”. Mientras tanto, Lucía vivía en un departamento de interés social, con náuseas, sin saber si iba a tener para los pañales.

Mi madre soltó una carcajada seca.

—¿Sabes quién fue por el ultrasonido cuando no sé qué raro salió en los análisis? —me preguntó—. Tu abuelo. ¿Sabes quién se aprendió mis citas con el ginecólogo de memoria? Tu abuela. ¿Sabes quién te recibió en el hospital cuando naciste?

Me quedé mudo.

La imagen que siempre me había pintado mi padre —él cargándome, llorando de emoción, prometiendo ser el mejor papá del mundo— se derrumbaba como edificio mal construido.

—Tu papá llegó al hospital a los tres días —continuó ella—. Con una maleta y cara de muerto. Dijo que había sido un imbécil. Que se había ido porque tenía miedo, no porque no nos quisiera. Que había caminado por media ciudad pensando en su vida de soltero y que todo le sabía a cartón. Que se dio cuenta de que la única vida que tenía sentido era esta.

Lo recordó con una mezcla de rencor y ternura que me dolió ver.

—Tu abuelo —añadió—, que para entonces ya había reconocido sus propios errores, lo puso entre la espada y la pared. ¿Te acuerdas, Ernesto?

Mi abuelo asintió.

—Le dije: “Si regresas, regresas bien” —dijo—. “Nada de andar yendo y viniendo. Te haces cargo. Te callas la boca. Trabajas. Pides perdón. Y nunca, nunca le echas en cara a tu hijo los sacrificios que haces. Porque nadie te obligó. Tú lo decidiste”.

Se encogió de hombros.

—Y mira —sonrió tristemente—. En casi todo cumplió. Menos en esa última parte.

Mi padre se tapó la cara con las manos.

No corría lágrimas, pero su respiración era pesada.

Yo sentía que me faltaba el aire.

Sacrificios.

Siempre nos los había vendido como monedas que yo tenía que devolver con intereses.

“Nada es gratis en la vida, Diego”.

“Yo me mato trabajando y tú no haces nada”.

Ahora descubría que nadie lo había obligado a “sacrificarse”.

Que se había ido.

Que había regresado.

Por voluntad propia.

Y que había decidido convertir ese regreso en arma para chantajearme cada vez que no seguía sus instrucciones.

—No te contamos esto cuando eras niño —dijo mi madre, la voz temblorosa—, porque pensamos que no hacía falta. Tu papá cambió mucho cuando volviste. Se enserió. Se volvió responsable. Era buen papá. En muchas cosas todavía lo es. Pero luego… empezó a usar el pasado como si fuera una estampita para pedirte obediencia.

Mi abuelo hizo un gesto de asentimiento.

—Y yo me quedé callado —admitió—. Porque pensé: “Bueno, está presente, trabaja, no toma… tampoco es tan grave”. Pero hoy, escuchándolo decirte “desgracia”, “vergüenza”, como si tú hubieras destruido su vida… no pude más.

Me costaba articular palabras.

Finalmente, logré decir:

—¿Entonces… todos estos años…?

Mi abuelo asintió.

—Todos estos años, mijo —dijo—, tu papá ha hablado de sacrificio como si tú le debieras algo. Pero la verdad es que si alguien le debe algo a alguien, él te debe a ti. Porque si no fuera por ti, quién sabe dónde estaría. Tú fuiste lo que lo hizo regresar. En lugar de agradecer, te quiere encadenar.

Mis manos temblaban sobre la mesa.

Mi padre finalmente habló.

—Ya —dijo, con la voz ronca—. Ya, por favor.

Levantó la cara.

Tenía los ojos rojos, los labios apretados.

—Sí —dijo, mirando a la nada—. Sí me fui. Sí los dejé. Sí regresé. Sí juré que iba a ser el mejor papá. Pero no supe cómo. Nadie me explicó. Sólo… hice lo contrario de lo que hizo mi papá conmigo. O eso pensé.

Soltó una risita amarga.

—Nunca creí que estaba repitiendo lo mismo —dijo—. Hasta hoy.

Silencio.

Nadie sabía qué hacer con esa honestidad a destiempo.

6. Lo que significa ser una vergüenza

Yo debía estar en shock.

Pero lo que sentí fue raro.

Sí, había enojo. Había dolor. Había esa sensación de que me habían robado una parte de mi historia.

Pero también había claridad.

Una claridad que me dolió más que todos los insultos.

Mi padre no era un monstruo villano de telenovela.

Era un hombre roto, asustado, que no sabía otra forma de amar que a través del control.

Eso no lo justificaba.

Pero tampoco lo hacía un demonio.

Era… humano.

Muy, muy humano.

Y ahora mismo, muy, muy pequeño.

—¿Por qué nunca me lo dijiste? —le pregunté—. ¿Por qué nunca me dijiste que te fuiste?

Él se encogió de hombros, impotente.

—Porque me daba vergüenza —confesó—. ¿Cómo le decía a mi hijo que su papá había huido como cobarde? Preferí… inventar otra versión. Una donde yo siempre había sido el fuerte. El responsable. El que nunca se equivoca.

—Y para mantener esa versión —dije, tratando de que mi voz no se quebrara—, necesitabas que yo fuera el débil. El error. El que “tira su vida” cuando no hace lo que tú quieres.

No respondió.

Su silencio fue una confirmación.

—Yo no soy la vergüenza aquí, papá —dije, ahora sí con lágrimas en los ojos—. Y tampoco tú. La vergüenza es el miedo que traes cargando desde hace veinte años. Ese miedo a fallar, a no ser suficiente, a que alguien diga que eres un mal padre. Ese miedo que te hace atacarme cuando no encajo en tu imagen.

Mi madre me miraba, boquiabierta.

No era común que yo hablara así.

Mucho menos frente a toda la familia.

—Yo amo cocinar —seguí—. Amo estar en una cocina, aunque me queme los brazos, aunque me duelan los pies. Amo ver la cara de alguien cuando prueba algo que hice. No estoy tirando mi vida a la basura. La estoy armando como puedo. Sí, a lo mejor no me voy a hacer millonario. Sí, a lo mejor voy a batallar. Pero es mi vida. No la tuya.

Mi padre cerró los ojos.

Dos lágrimas gruesas rodaron por sus mejillas.

A todos nos sorprendió.

Nunca lo habíamos visto llorar así.

Ni cuando se murió mi tío.

Ni cuando le dijeron que su azúcar estaba por las nubes.

Ni siquiera en el funeral de mi papá.

Perdón, de mi abuelo.

(A veces se me cruzan los roles).

—No sé cómo apoyarte en algo que no entiendo —admitió mi padre—. Para mí, éxito es otra cosa. Una casa propia, un coche, no andar pidiendo fiado. Tu abuelo me hizo sentir que si no era “alguien”, no valía. Y yo… te estaba haciendo lo mismo. Pensé que si te apretaba, si te criticaba, te estaba motivando. Pero sólo te estaba lastimando.

Soltó el aire, como si se hubiera estado ahogando por años.

—No quiero ser así —dijo—. No quiero que la historia se repita.

Apreté la servilleta entre mis dedos.

—Entonces deja de llamarme vergüenza —dije—. Deja de tirar mis sueños a la basura cada vez que no se parecen a los tuyos. Y deja de usar tus “sacrificios” como arma. Porque yo no te pedí que volvieras. Tú volviste porque quisiste. Igual que yo elegí estudiar cocina porque quise.

Lo miré directo, como él me había mirado tantas veces.

—Si quieres estar en mi vida —dije, con voz firme—, va a ser como mi papá. No como mi carcelero.

Mi abuelo asintió.

—Eso —murmuró—. Eso sí se llama ser hombre.

Mis tíos empezaron a respirar otra vez.

Mi abuela se santiguó.

—Ay, Niño Dios, oíste —susurró.

Mi padre se limpió las lágrimas con el dorso de la mano.

—No sé si puedo cambiar de la noche a la mañana —admitió—. Pero… lo voy a intentar. Te lo debo.

Miró a mi abuelo.

—Y te lo debo a ti también, viejo.

Mi abuelo sonrió por primera vez en toda la tarde.

—No me debes nada —dijo—. Lo único que quiero es morirme sabiendo que mi hijo y mi nieto se hablan. Lo demás… que se lo lleve el aire.

Mi madre se levantó.

Rodeó la mesa y nos abrazó a los tres: a mi padre, a mi abuelo y a mí.

Era incómodo.

Éramos hombres mexicanos, para colmo tapatíos.

No estamos entrenados para esto.

Pero nadie se apartó.

Nadie hizo un chiste para romper el momento.

Por primera vez en mucho tiempo, nos permitimos estar ahí, con todo y vergüenza, con todo y culpa, con todo y verdad.

7. Después de la tormenta

La birria se enfrió.

La salsa se aguó.

El arroz se pegó a la olla.

Pero nadie se quejó.

Cuando por fin nos sentamos a comer, ya no sabía igual.

Sabía mejor.

Sabía a eso que sólo tiene la comida cuando es parte de algo más grande que ella misma.

Mi tío Toño, que hasta entonces había permanecido callado, levantó su cerveza.

—Propongo un brindis —dijo, con la voz ligeramente quebrada—. Por Don Neto, que por fin se confesó. Por Ricardo, que tiene la oportunidad de no ser tan cabrón como su papá. Y por Diego, que va a invitarnos a todos cuando abra su restaurante en Chapultepec.

—En Chapultepec ni rentan, güey —alcancé a decir, entre risas.

—Bueno, en donde sea —corrigió—. Pero con 50% de descuento para la familia.

—Ni lo sueñes —contesté.

Las risas, esta vez, fueron de verdad.

Mi papá tomó su propio vaso.

Lo levantó.

Se aclaró la garganta.

—Yo… —empezó—. Yo quiero… perdón no es suficiente, ya lo sé. Pero… lo siento, Diego. No debí llamarte vergüenza. No debí burlarme de tu carrera. No debí meter a todos en medio. No debí… no debí muchas cosas.

Me miró, vulnerable.

—Quiero estar en tu vida —dijo—. No como el héroe que nunca se equivoca. Como el papá que se equivoca un chingo, pero que intenta arreglarlo. ¿Me dejas?

Sentí un nudo en la garganta.

Parte de mí quería decirle que no.

Que se jodiera.

Que ahora me tocaba a mí irme y dejarlo con la duda.

Pero lo vi: el chamaco de dieciocho años con mochila rota, el hombre de veintitantos que regresó al hospital con miedo, el padre asustado que no supo hacer otra cosa que controlar.

Y me vi a mí: el adolescente que se tragó sus lágrimas para no ser “débil”, el joven que escondió sus sueños de cocina en recetarios pirateados.

Todos éramos versiones heridas del mismo árbol torcido.

Si uno se enderezaba un poquito, quizás los otros también.

—Va a tomar tiempo —dije, con honestidad—. No sé si puedo confiar en ti de la noche a la mañana. Pero… sí. Te dejo intentarlo.

Nos miramos un segundo más.

Luego, sin mucha ceremonia, chocamos los vasos.

No sonó a película.

Sonó a vidrio golpeando vidrio.

Suficiente.

8. Epílogo con olor a pan dulce

Han pasado dos años desde aquella comida de domingo.

No voy a mentir: no todo fue mágico.

Mi papá metió la pata varias veces después. A veces se le escapaba un comentario condescendiente: “¿Y sí te alcanza para vivir, hijo?”; “¿Y si mejor haces un posgrado en algo ‘de verdad’?”; “Está bien tu hobby, pero no descuides el futuro”.

Hubo días en que casi volvimos a las mismas.

La diferencia fue que ahora teníamos la verdad sobre la mesa.

Cuando se ponía en modo tirano, mi abuelo sólo se levantaba de su sillón y lo miraba.

No tenía que decir nada.

Mi padre se callaba solo.

Yo también cambié.

Dejé de esconder mi vida como si fuera algo de lo que defenderse.

Le mandé fotos de la cocina del restaurante donde empecé como ayudante y terminé como sous-chef.

Lo invité a probar un menú de degustación.

Llegó con la camisa planchada, los zapatos boleados, las expectativas bajas.

Salió de ahí con la corbata floja y los ojos brillosos.

—No sé qué demonios era esa espuma verde de la entrada —dijo, con la boca todavía llena—, pero sabía a gloria.

—Era mousse de aguacate con limón y chile serrano —le expliqué.

—Pues el mousse ese… mis respetos —admitió—. No sabía que se podía hacer eso con aguacate.

Empezó a presumirme con sus amigos.

Al principio, todavía decía “mi hijo el chef… bueno, está estudiando, ya sabes”.

Después, se le fue quitando el “bueno”.

Un día, escuché que le decía a un cliente del despacho:

—Si quiere comer bien, váyase al Bistro Sagrado. El sous-chef es mi hijo.

Ese “mi hijo” pesó más que cien disculpas.

Mi abuelo, por su parte, encontró nuevos pretextos para venir a la ciudad.

“Que el doctor”, “que el chequeo”, “que la rodilla”.

Siempre terminábamos en algún puesto de tacos que yo quería que probara.

O en la cocina del restaurante, sentado en un banquito, viendo cómo preparábamos todo.

—Yo pensé que cocinar era nomás echarle sal a lo que fuera —confesó un día, viendo a un cocinero francés hacer una salsa—. Pero esto… esto es ciencia, mijo.

—Y arte —dije.

—Y chinga —añadió él, viéndome sudar mientras sacábamos servicio.

—Y mucha chinga —reí.

Mi abuela sigue diciendo que preferiría que tuviera un horario “normalito” y que no anduviera “trasnochado”, pero se le ilumina la cara cada vez que le llevo pan dulce hecho por mí.

Mi madre dejó de llorar cada vez que hablábamos del tema.

Eso sí: no perdona tan fácil como nosotros.

Cuando mi papá se queja de que el sueldo no le alcanza, ella sólo lo mira y dice:

—Pues hubieras pensado eso antes de irte, ¿no?

Y se va a seguir viendo su novela.

La casa de Santa Tere sigue siendo de mis abuelos.

Mi padre y yo hablamos con un notario.

Rehicimos los papeles.

Mi nombre está registrado, no como dueño, pero como heredero junto con él.

No por la casa en sí, sino por lo que representa: una historia que nos atraviesa.

Una historia que ahora incluye verdades dolorosas, sí, pero también oportunidades nuevas.

La palabra “vergüenza” se volvió tabú en nuestras comidas.

No más “eres una vergüenza”.

No más “qué vergüenza de hijo”.

Si acaso, mi abuelo se la aplica a sí mismo de vez en cuando:

—Qué vergüenza haber sido tan burro —dice, mirando a mi abuela, cuando recuerda algunos episodios.

Ella le da un zape cariñoso.

—Ya, viejo —responde—. Te falta mucho para llegar al purgatorio, no te estés confesando cada domingo.

Yo sigo cocinando.

Sigo levantándome temprano para ir al mercado, quemándome los brazos, soñando con mi propio lugar.

Un pequeño restaurante en el centro, con carta corta, pan hecho en casa, birria de la abuela reinterpretada, tacos de mi infancia vestidos de gala.

No sé si va a pegar.

No sé si me voy a hacer rico.

Lo que sí sé es que el día de la inauguración, cuando llegue ese día, habrá una mesa larga reservada.

Una donde se sienten mi madre, mi abuela, mis tíos y primos, Heather-bueno, no Heather, ésa era otra historia; mis amigos.

Y en la cabecera, dos hombres con la misma mandíbula cuadrada fruncida, pretendiendo que no están a punto de llorar:

Mi padre y mi abuelo.

Tal vez se burlen de la música.

Tal vez digan que los platos son muy chicos.

Tal vez no entiendan por qué hay flores comestibles en la ensalada.

Pero cuando prueben la birria, cuando cierren los ojos y vuelan a la casa de Santa Tere aunque ahora estén en un lugar con lámparas industriales y sillas de metal, sabré que valió la pena.

Y si mi papá, con su modestia extraña, alcza la voz y le dice al mesero:

—El que hizo esto es mi hijo —no “la vergüenza”, no “el fracaso”, sino “mi hijo”—, entonces sabré que la historia sí cambió.

Que el día en que mi abuelo se levantó de la mesa, golpeó la verdad contra el mantel y dijo “es hora de la verdad”, no fue sólo un dramón dominical.

Fue el principio de otra cosa.

De un camino torpe, lleno de tropiezos, sí.

Pero nuestro.

Y yo, el niño sensible, el artista, el que no aguantaba la obra, habré encontrado mi lugar no porque me lo dieron, sino porque lo serví, platito por platito.

Sin pedir permiso.

Sin pedir perdón por existir.

Sin volver a creer jamás que ser distinto es ser una vergüenza.

Pin

News

Una confesión inventada que sacudió las redes: Alejandra Guzmán y la historia que nadie esperaba imaginar

Ficción que enciende la conversación digital: una confesión imaginada de Alejandra Guzmán plantea un embarazo inesperado y deja pistas inquietantes…

Una confesión imaginada que dejó a muchos sin aliento: Hugo Sánchez y la historia que cambia la forma de mirarlo

Cuando el ídolo habla desde la ficción: una confesión imaginada de Hugo Sánchez revela matices desconocidos de su relación matrimonial…

Una confesión inventada sacude al mundo del espectáculo: Ana Patricia Gámez y la historia que nadie esperaba leer

Silencios, miradas y una verdad narrada desde la ficción: Ana Patricia Gámez protagoniza una confesión imaginada que despierta curiosidad al…

“Ahora puedo ser sincero”: cuando una confesión imaginada cambia la forma de mirar a Javier Ceriani

Una confesión ficticia que nadie esperaba: Javier Ceriani rompe el relato público de su relación y deja pistas inquietantes que…

La confesión que no existió… pero que millones creyeron escuchar

Lo que nunca se dijo frente a las cámaras: la versión imaginada que sacudió foros, dividió opiniones y despertó preguntas…

La “Idea Insana” de un Cocinero que Salvó a 4.200 Hombres de los U-Boats Cuando Nadie Más Pensó que la Cocina Podía Ganar una Batalla

La “Idea Insana” de un Cocinero que Salvó a 4.200 Hombres de los U-Boats Cuando Nadie Más Pensó que la…

End of content

No more pages to load