Mi hija desapareció hace tres semanas en casa de mi yerno, anoche oí golpes salir del cobertizo y descubrí la verdad que nadie quiso ver

La primera semana todavía contestaban los mensajes.

“Seguro se fue a despejarse, suegra. Ana anda muy estresada, ya ve cómo es”, me escribió Roberto, mi yerno, tres días después de que mi hija no regresara a la casa.

La segunda semana, los mensajes ya eran más fríos, más cortos.

“No sé nada, señora. Ya se lo dije también al ministerio público.”

Para la tercera semana, Roberto dejó de contestar.

Pero yo seguía viendo su camioneta gris estacionada fuera del fraccionamiento, seguía pasando por la calle donde estaba su casa, donde Ana se había ido a vivir después de casarse con él “para estar más cerca del trabajo” en la planta automotriz de San Lorenzo, allá por las afueras de Puebla.

Mi nombre es Teresa.

Soy mamá de Ana desde hace veintiocho años.

Y desde hace tres semanas, también soy la señora a la que todos miran con lástima en el mercado, la que sale en las fotos de Facebook con cara de desvelo y un cartel en la mano.

“SE BUSCA: ANA LÓPEZ RAMÍREZ. 28 AÑOS. DESAPARECIDA DESDE EL 3 DE ABRIL. CUALQUIER INFORMACIÓN, LLAME.”

La gente se tomaba la foto del cartel, me abrazaba, me decía “ánimo, señora”, me prometía rezar por mi hija.

Las autoridades, en cambio, me decían que esperara.

—Tal vez se fue por voluntad propia —me dijo el primer agente del Ministerio Público, un muchacho con cara de que apenas había salido de la universidad—. Ya ve que los jóvenes ahora… luego regresan.

—Mi hija no es así —le respondí, apretando la bolsa de mandado entre las manos—. Mi hija dejó aquí, en mi casa, a su gatito. Dejó su chamarra favorita. Dejó la olla con frijoles en la estufa. No se fue a ningún lado. Algo le pasó.

El agente suspiró, como quien escucha la misma historia todos los días.

—Señora Teresa, entiendo su preocupación, pero no podemos levantar una ficha de desaparición como de película nomás porque se fue de su casa de su yerno y no le contesta el celular. Él ya vino a declarar. Nos dijo que tuvieron una discusión, que ella salió enojada, que se llevó una maleta pequeña. Eso está asentado.

La palabra “asentado” me dio ganas de aventarle la silla.

Roberto había ido antes que yo.

Había contado su versión.

Una versión que ni siquiera tuvo la decencia de decirme a la cara.

Yo me enteré por el agente.

Yo, su suegra.

Yo, la mamá de la mujer que dormía con él, que le planchaba sus camisas, que le preparaba la salsa roja como a él le gustaba.

—¿Qué discutieron? —pregunté, sintiendo que la garganta se me cerraba.

El agente revisó el expediente.

—Él dice que por dinero —dijo—. Que ella quería apoyar a usted con una deuda del banco, que él no estaba de acuerdo porque tienen sus propios gastos. Que ella se enojó, que le reclamó que usted siempre estaba metida entre ellos. Y que se fue.

Yo me quedé sin aire.

“No estaba de acuerdo porque tienen sus propios gastos”.

Qué fácil decirlo cuando no fue a él al que la pandemia le cerró el changarro.

Cuando no fue a su nombre que llegaron las cartas del banco, los avisos de embargo, los del despacho jurídico con sus trajes bien planchados y sus sonrisitas falsas.

Cuando mi esposo se murió de un infarto sin alcanzarse a enterar de que yo había hipotecado la casa para tapar los hoyos del negocio de comida que habíamos puesto juntos.

Ana fue la que metió las manos, la que me sentó en la mesa y me dijo “mamá, esto lo sacamos juntas, no te preocupes”.

Fue ella la que, sin preguntarle a Roberto, me empezó a depositar cada quincena una parte de su sueldo.

Quizá ahí empezó todo.

Tal vez fue esa línea de dinero la que rompió algo entre ellos.

Pero una cosa es estar en desacuerdo y otra desaparecer.

Yo me levanté de la silla del Ministerio Público con el expediente a medias.

—Pues si ustedes no la buscan, yo sí —dije, sintiendo que la voz se me quebraba—. Y cuando la encuentre, o cuando encuentre lo que le pasó, voy a regresar para que me vea a la cara, licenciado.

Él se ruborizó.

—Puede levantar un reporte en la Fiscalía de Personas Desaparecidas —balbuceó—. Allá la pueden orientar mejor.

Eso fue lo que hice.

Fui.

Puse mi denuncia.

Me tomaron los datos, las fotos, las señas particulares de Ana.

“Lunar en forma de corazón en la muñeca derecha”.

“Tatuaje pequeñito de una flor en el tobillo”.

Salí con una copia de la denuncia y un montón de folletos que hablaban de “protocolos” y “acompañamiento psicológico”.

Pero ninguna respuesta.

Ningún “ya la vimos”.

Ningún “tranquila, señora Teresa, la vamos a encontrar”.

Así pasaron tres semanas.

Tres semanas en las que apenas dormía, en las que cada llamada me paraba el corazón, en las que cada noticia de “mujer encontrada sin vida” me hacía temblar los dedos antes de darle click.

No era ella.

Gracias a Dios, no era ella.

Pero eso sólo significaba una cosa:

Que seguía en algún lado.

Sin mí.

Sin nosotros.

Sin que nadie supiera.

O… sin que nadie quisiera decirlo.

Porque, desde el primer día, hubo algo que no me dejó en paz:

Roberto.

Mi yerno.

El hombre al que mi Ana le había dicho “sí” en una iglesia de Cholula, con los volcanes de fondo y el mariachi tocando “Hermoso cariño”.

El mismo que, cuando yo le hablé el primer día que Ana no llegó a dormir a mi casa, contestó con un tono que se me quedó grabado.

—No se preocupe, suegra —me dijo—. Seguramente está con alguna amiga. Ya sabe cómo es de impulsiva. En cuanto regrese, se la mando.

En cuanto regrese.

Pasaron tres semanas.

Nunca la mandó.

Y yo, cada vez que pasaba por su casa, veía las cortinas cerradas, la camioneta estacionada, la televisión encendida a deshoras.

Como si la vida siguiera normal en ese fraccionamiento privado con caseta y pluma.

Hasta que, un jueves en la noche, decidí que ya había esperado suficiente.

2. La visita “normal”

Fue Fabi, mi vecina y confidente desde hace diez años, la que me vio salir con el suéter agujerado, las llaves en la mano y la mirada perdida.

—¿A dónde vas, Tere? —me preguntó, asomada desde su reja.

—A casa de Roberto —respondí—. Ya estuvo bueno de estar nada más esperando aquí, como si fuera un mueble. Quiero verle la cara. Quiero entrar a su casa. Quiero olerla. Quiero saber si ahí hay rastro de mi hija o no.

Fabi se quitó el mandil y agarró sus llaves.

—Voy contigo —dijo—. No te voy a dejar ir sola.

—No, ¿cómo crees? —intenté detenerla—. Tú tienes a tus niños, tu marido.

—Mi marido se sabe calentar sus propias tortillas —dijo—. Y mis niños ya están grandes. Además, alguien tiene que agarrarte del chongo si le avientas algo a tu yerno. Órale, vámonos.

No insistí.

En el fondo, agradecí no ir sola.

Manejamos su coche, un Tsuru blanco cansado, hasta el fraccionamiento donde vivía Roberto.

La caseta tenía siempre al mismo guardia, un señor gordito llamado Jaime que se sabía la marca de todos los coches que entraban y salían.

Cuando me vio, hizo cara de “otra vez”.

—Buenas noches, doña Tere —dijo, bajando la pluma—. ¿Otra vez a ver al yerno?

—Buenas noches, Jaime —respondí—. Sí. ¿Sí está?

Jaime dudó.

Miró su libreta.

Miró la pantalla de las cámaras.

—Su coche sí —dijo—. Entró hace rato. No lo he visto salir.

“Su coche sí”.

Como si un coche pudiera irse solo.

—¿Y mi hija? —pregunté, aunque sabía que era demasiado.

Jaime bajó la mirada.

—Eso sí no sé, doña —murmuró—. Yo no me puedo meter en esas cosas.

Asentí.

—Gracias —dije—. Que Dios te bendiga.

Pasamos.

Las casas del fraccionamiento eran todas parecidas, con sus fachadas de colores suaves, sus jardincitos frontales, sus macetas.

La de Roberto y Ana estaba al fondo, casi junto a la barda.

Tenía una bugambilia que Ana había plantado el año pasado y que ahora estaba medio seca.

El portón negro estaba cerrado.

Apagué la radio.

Se escuchaba la televisión desde adentro, algún partido de fútbol, el sonido de un narrador emocionado.

Toqué el timbre.

Nada.

Volví a tocar, más fuerte.

—¡Roberto! ¡Soy Teresa! —grité.

Escuché pasos.

La puerta se abrió apenas.

Un ojo, el de Roberto, apareció en la rendijita de la reja.

—¿Suegra? —su voz sonó sorpresa, pero no precisamente alegre—. ¿Qué hace aquí a estas horas?

Era apenas las nueve.

No eran “estas horas”.

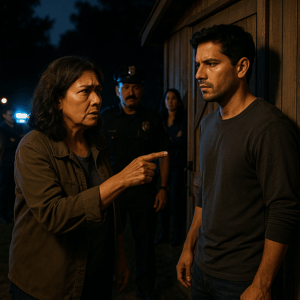

—Vengo a platicar contigo —dije, controlando las ganas de empujar la puerta—. Necesitamos hablar. Han pasado tres semanas. No sé nada de mi hija. Las autoridades no hacen nada. Tú eres la última persona que la vio. Quiero saber qué pasó ese día.

Él suspiró, exasperado.

—Suegra, ya le dije todo a la policía —dijo—. Se lo pueden enseñar en el expediente. Nosotros definitivamente… ya lo hablamos. No hay nada más que decir.

—Yo no soy la policía —dije—. Soy la mamá de Ana. Y sí hay mucho que decir. ¿Me vas a dejar pasar, o prefieres que arme un escándalo aquí en la calle, para que tus vecinos se enteren de que tu esposa está desaparecida?

Fabi, detrás de mí, carraspeó.

—Yo grito fuerte, ¿eh? —añadió, cruzándose de brazos.

Roberto maldijo entre dientes, bajito.

Abrió la reja del todo.

—Pásele, pues —dijo—. Pero no le prometo nada nuevo.

Entramos.

La sala de la casa estaba en semipenumbra, iluminada sólo por la televisión donde un comentarista gritaba un “GOOOOOOL” largo y chillón.

Olía a cerveza y a desodorante barato.

A la izquierda, el sillón donde Ana y yo habíamos visto series los domingos.

A la derecha, la escalera que subía al cuarto donde ellos dormían.

Todo igual.

Todo distinto.

—Siéntese —dijo Roberto, señalando el sillón—. ¿Quiere una cerveza?

—Quiero a mi hija —respondí.

Él chasqueó la lengua.

Fabi se quedó de pie, junto a la puerta, mirando todo con ojos de lince.

—Mire, suegra —Roberto se sentó, frente a mí—. Se lo voy a explicar otra vez, aunque ya lo dije muchas veces. Ese día, Ana y yo discutimos. Sí. Muy fuerte. Ella… estaba muy alterada.

—¿Por qué? —pregunté.

—Por lo de siempre —dijo—. Por usted. Perdón, pero es la verdad. Yo le dije que ya no podíamos seguir mandándole dinero al banco. Que tenemos la camioneta a crédito, el terreno en Atlixco, mis papás que también necesitan ayuda. Que no era justo. Ella me dijo que usted se había quedado sola, que usted le había dado todo. Yo le dije que ustedes también tomaron malas decisiones, lo del restaurante. Que no todo era nuestra responsabilidad.

Cada palabra era un pequeño puñal.

Yo sabía mis errores.

No necesitaba que mi yerno me los enlistara.

—Ella se enojó —siguió él—. Me dijo que yo era un egoísta, un clasista, un… —hizo un gesto con la mano—. Palabras feas. Me dijo que yo nunca había querido a su familia. Yo le dije cosas que no debí decir. Los dos gritamos.

—¿La golpeaste? —pregunté, sin rodeos.

Él abrió mucho los ojos.

—¡Claro que no! ¿Qué le pasa? —respondió—. Yo soy muchas cosas, pero no golpeador.

Yo me acordé de la vez que Ana había llegado a mi casa con un moretón en el brazo, diciendo que se había “pegado con la puerta del coche”.

Me acordé de cómo me había sacado la vuelta cuando le pregunté.

Me acordé de cómo Roberto se había disculpado esa misma semana porque “andaba de malas por el trabajo”.

No dije nada.

—Ella agarró una maleta —siguió él—. Echó unas cosas. Se fue. Le dije que se calmara, que lo habláramos después. No quiso. Me dijo… que tal vez era mejor que se separaran sus caminos. Que necesitaba pensar. Y se fue.

—¿A dónde? —pregunté.

—No sé —dijo—. Esa es la verdad. No me dijo. Yo pensé que se iba con usted, que iba a llegar a su casa llorando, como otras veces. Pero luego me dijo que no estaba ahí. Y… ya no sé.

Se recargó en el respaldo.

—¿Y no la fuiste a buscar? —pregunté, sintiendo la rabia hervir—. ¿No fuiste a la central de autobuses, a casa de sus amigas, a la calle? ¿No fuiste a preguntar, a pegar carteles? ¿No fuiste conmigo al Ministerio Público? ¿No hiciste nada?

Él hizo un gesto.

—Pues… es que… yo pensé que… —balbuceó—. Ella siempre vuelve. Siempre. Nunca se había ido tanto tiempo, pero…

—Pero tú sí te fuiste —dije—. Te fuiste al antro, a comer con tus cuates, al gimnasio. Te vi. Te han visto. Mínimo tres vecinos han venido a mi casa a decirme que te ven muy tranquilo.

Roberto me miró con una mezcla de enojo y vergüenza.

—¿Y qué quiere que haga? ¿Que me prive? ¿Que me siente en una esquina a llorar? —saltó—. Yo también tengo vida, suegra. No puedo dejar todo mi trabajo tirado. Ya hice mi parte. Ya di mi versión. No puedo inventar dónde está.

Fabi, detrás de mí, murmuró un “pinche cínico” apenas audible.

Yo respiré hondo.

No había venido sólo a discutir.

Algo… algo se me clavaba en la nuca, una sospecha vaga.

Miré alrededor.

Había platos sucios en la mesa, latas de cerveza, un control de videojuegos.

No había ni una foto de Ana.

Antes, por toda la sala había fotos: la de su boda, la del viaje a Veracruz, la de la graduación de Ana.

Ahora, había marcos vacíos.

Un hueco en la pared donde antes estaba el cuadro de la boda.

Una repisa con polvo donde antes estaba el portarretratos.

—¿Dónde están las fotos de mi hija? —pregunté.

Roberto miró hacia donde yo señalaba, como si apenas se diera cuenta.

—Ah… las guardé —dijo—. No podía verlas todo el tiempo. Me deprimen.

La casa olía a cualquier cosa menos a depresión.

Olía a alguien que había decidido seguir su vida.

—¿Puedo subir? —pregunté de pronto.

—¿A qué? —se tensó.

—Al cuarto de Ana —dije—. Quiero ver si falta algo. Si se llevó ropa, cosas, zapatos. Algo que me diga que se fue, o que no se fue.

Roberto se puso de pie.

—No le veo el caso, suegra —dijo—. Ya la policía revisó. Levantaron todo. No encontraron nada.

—¿Y qué te cuesta? —intervino Fabi—. ¿Te da miedo que la señora vea algo que no quieres? ¿O qué?

—No tengo nada que esconder —respondió él, mirándola con desprecio—. Pero me parece una falta de respeto a la privacidad de Ana.

—Más falta de respeto es desaparecerla —escupió Fabi.

Yo levanté la mano.

—Sólo quiero ver el cuarto —repetí—. Una vez. Si no me dejas, voy a pensar lo peor. Ya lo estoy pensando.

Roberto dudó.

Miró la escalera.

Miró la puerta.

Al final, soltó un suspiro.

—Haga lo que quiera —dijo—. Pero rápido. Tengo que madrugar mañana.

Subí las escaleras con el corazón latiéndome en las sienes.

El cuarto de Ana estaba casi igual que la última vez que yo había ido a visitarla.

La colcha que yo misma le había bordado con flores, la repisa con sus libros, el espejo con unas lucecitas LED.

Abrí el clóset.

Había ropa.

Mucha.

Blusas, pantalones, vestidos.

Sus tenis favoritos.

Su chamarra de mezclilla.

Todo.

En el tocador, su maquillaje.

Sus aretes.

Su perfume.

La maleta grande seguía ahí, bajo la cama.

La maleta chica también.

“Se fue con una maleta pequeña”, había dicho Roberto.

¿Con cuál?

Bajo la cama, además de las maletas, vi una caja de zapatos.

La jalé.

No pesaba mucho.

La abrí.

Estaba llena de sobres.

Sobres manila, doblados a la mitad, con la palabra “BANCO” estampada en rojo.

Avisos de atraso.

Cartas de despachos de cobranza.

Avisos de “procederemos legalmente”.

Todos a mi nombre.

Recordatorio de la cadena de decisiones que había llevado hasta ese punto.

En medio de ellos, una libreta.

La abrí.

Era la letra de Ana.

“Plan para pagar la casa de mamá”.

Fechas.

Montos.

“Mi sueldo”.

“Lo que tengo ahorrado en la caja”.

“Lo que, quizá, se puede conseguir vendiendo la camioneta de Roberto si se pone buena onda”.

Se me aguaron los ojos.

—Tere, ¿todo bien? —gritó Fabi desde la escalera.

—Sí… —respondí, limpiándome las lágrimas—. Sí, ya voy.

Dejé la libreta donde estaba.

Volví a poner la caja bajo la cama.

No había rastro de que Ana se hubiera ido con intención de no volver.

Si alguien la había sacado de ahí, no había sido ella sola.

Mientras bajaba, vi de reojo algo por la ventana del pasillo.

Algo que no había notado antes.

En la parte de atrás de la casa, más allá del pequeño patio donde Roberto tenía unas macetas secas, se veía el techo de lámina de un cobertizo.

Un cuartito improvisado, pegado a la barda.

Recordé que, en la última carne asada, mi esposo en paz descanse había dicho:

—Mira nada más qué cobertizo se armó Roberto. Ahí va a guardar sus porquerías, ya verás.

Yo había reído.

No le había prestado atención.

Ahora, el cobertizo me llamó la mirada.

En la lámina, se veía una lucecita tenue.

Como si dentro hubiera un foco prendido.

Y entonces lo oí.

Un golpe.

Seco.

“Ay, Teresa, ya estás alucinando”, me dije.

Pudo haber sido cualquier cosa.

Un gato.

El viento.

Otro golpe.

Más fuerte.

Como si algo… o alguien… estuviera pegándole a una puerta desde dentro.

Mi piel se puso chinita.

—¿Qué hay en el cobertizo, Roberto? —pregunté, señalando hacia el patio cuando llegué al pie de la escalera.

Él, que estaba recargado en la barrita de la cocina con una cerveza en la mano, se puso rígido.

—¿Cuál cobertizo? —dijo, haciéndose el tonto.

—Ese —apunté por la ventana—. El de lámina, junto a la barda.

—Nada —respondió—. Es donde guardo herramientas y cosas. El gas, la bici. ¿Por?

Otro golpe.

Esta vez, Fabi también lo oyó.

La vi abrir mucho los ojos.

—¿Y eso? —preguntó—. Sonó allá atrás.

Roberto se puso blanco.

—Ha de ser el gato del vecino —balbuceó—. Siempre se mete por ahí. Luego tira cosas.

Los ojos se le movían rápido, como viendo una salida.

El golpe se repitió.

Más insistente.

Más claro.

No eran cosas tirándose.

Era… un patrón.

Tres golpes.

Pausa.

Tres golpes.

Pausa.

—Eso no es un gato —murmuré.

Sin pedir permiso, caminé hacia la puerta que daba al patio.

Roberto intentó ponerse enfrente.

—Suegra, ya es tarde —dijo—. Déjelo. Luego reviso. Igual y es el tanque de gas. No quiero que se me vaya a salir un perro o algo.

—Quítate —dijo Fabi, empujándolo con más fuerza de la que yo le conocía—. No seas ridículo. Si fuera un gato ya habría maullado.

Abrí la puerta.

El aire de la noche me pegó en la cara.

El patio estaba oscuro, apenas alumbrado por una luz amarilla de un foco pegado a la pared.

El olor a humedad y a gas se mezclaba.

El cobertizo estaba al fondo, contra la barda.

Una estructura de tabique y lámina, con una puertita de madera vieja.

De adentro, venía una luz tenue.

Y los golpes.

Tres.

Pausa.

Tres.

Pausa.

Como si fuera un código.

Un grito silencioso.

—No se acerque, suegra —dijo Roberto, detrás de mí—. Está lleno de cosas. Se puede caer algo.

—Entonces las recoges —respondí, sin voltearlo a ver.

Di pasos lentos hacia el cobertizo.

Cada golpe me hacía avanzar más rápido.

Detrás de mí, oía los tacones de Fabi sobre el piso de cemento.

Roberto se quedó en la puerta, como si un invisible lazo lo amarrara.

Cuando estuve frente a la puerta del cobertizo, extendí la mano hacia la chapa.

Estaba fría.

Temblaba.

Yo no sabía si era la chapa o era yo.

Respiré hondo.

—Ana —susurré, sin saber por qué—. ¿Ana?

Del otro lado, el silencio se hizo espeso.

Luego, un gemido.

Lejano, apagado.

Pero claramente humano.

Fabi respiró entrecortado.

—No mames —susurró—. ¿Oíste?

Yo no contesté.

Tenía miedo de que si hablaba en voz alta, todo se rompiera.

Como un sueño.

Como una pesadilla.

Grité.

—¿Quién está ahí?

Un par de golpes más.

Urgentes.

Desesperados.

Yo ya no dudé.

Giré la chapa.

Estaba cerrada con seguro.

—¿Dónde está la llave, Roberto? —pregunté, volteando hacia él.

Él se aferraba al marco de la puerta de la cocina.

Estaba sudando.

En la frente se le formaban gotitas que brillaban con la luz amarilla.

—No tengo la llave —dijo—. La perdí. De veras. Esa puerta está trabada desde hace días.

Otro golpe.

Esta vez más fuerte, más claro.

De rabia.

Yo sentí la mía subir, hirviendo.

—Fabi —dije, sin quitarle los ojos de encima a Roberto—. ¿Traes tu llavero? El que tiene un destornillador.

—Claro —respondió ella, sacándolo de su bolsa como si fuera un arma—. Es más, traigo la herramienta definitiva.

Sacó algo que era parte cuchilla, parte destapador, parte destornillador.

Se la di.

Empezamos a forcejear con la chapa.

—¡Ya basta! —gritó Roberto, dando un paso hacia nosotros—. Están exagerando. Eso debe ser el gas, o el gato, o sabe Dios qué. ¡No pueden meterse a mi cobertizo así nomás!

Me di la vuelta.

—¿Tu cobertizo? —dije—. Esta es la casa de mi hija. Tu esposa. La que está desaparecida. ¿O ya se te olvidó? Si tú no abres, yo tumbo esto a patadas, y luego que lleguen los policías y vean por qué te ponías tan nervioso.

Él abrió la boca.

La cerró.

Se quedó quieto, como si alguien le hubiera desconectado.

Yo volví a la chapa.

Fabi hizo palanca con el destornillador.

La madera crujió.

La chapa gemía.

Los golpes al otro lado se volvieron frenéticos.

Tres.

Tres.

Tres.

—Ya casi, mija —susurré, sin saber si me oía—. Ya casi.

Con un tronido, la chapa cedió.

La puerta se abrió de golpe.

Un olor denso, mezcla de encierro, sudor, desesperación… y algo metálico, me golpeó.

Dentro del cobertizo, había cuartos de herramientas, cajas, un tanque de gas, una bici vieja.

Y, en el rincón, sobre un colchón sucio, encadenada de un tobillo a una argolla en la pared, sentada, pálida, con el cabello sucio pegado a la cara, estaba Ana.

Mi Ana.

Mi niña.

Con los ojos muy abiertos, la boca amordazada con un trapo, las manos libres pero llenas de marcas.

Era ella.

Y, al mismo tiempo, no era.

Era un espectro de la muchacha que me había abrazado en año nuevo.

Por un segundo, se me apagó el mundo.

Todo se volvió borroso.

Pude haberme desmayado.

Pero algo me sostuvo.

Quizá fue Fabi, que exclamó un “¡Virgen Santísima!” tras de mí.

Quizá fue el instinto.

El instinto de una mamá que, al fin, tiene frente a frente a su hija.

Me lancé hacia ella.

Le quité el trapo de la boca.

Ella respiró como si hubiera estado debajo del agua.

—Mamá —susurró, con una voz ronca, casi inexistente.

Me cayó encima, temblando.

La abracé.

La piel se le sentía caliente.

Fiebre.

—Estoy aquí, mi amor —le dije, llorando—. Ya estoy aquí. Ya.

Fabi buscaba con las manos.

—¿Dónde está la cadena? ¿Dónde se abre esta chingadera? —gruñía.

El metal estaba atado con un candado a la pared.

Un candado grande.

—El destornillador, Fabi —dije—. Rompemos esto.

—Ya llamé a la poli —gritó Fabi por encima del hombro, ya con el celular en la oreja—. Ahorita vienen. ¡Caiganle, cabrones, que aquí hay un secuestrador!

Yo miré hacia la puerta del cobertizo.

Roberto no se había movido.

Seguía en el marco, pálido como papel, los ojos desorbitados.

—No… no es lo que parece —balbuceó.

Yo solté una carcajada que no se parecía a ninguna que hubiera hecho en mi vida.

—Claro que no —dije, sarcástica—. Seguramente mi hija se encadenó sola, ¿no? Por gusto. Para tomarse unas vacaciones del sol.

Ana, pegada a mí, sollozaba.

—Mamá, mamá —repetía—. Yo… yo…

No podía hablar.

Le acaricié el cabello.

—Shhh —le dije—. No tienes que decir nada. Lo vas a decir después. A un médico. A una psicóloga. A un juez. Pero ahorita, nada. Ahorita sólo respira.

La cadena sonó.

Fabi forcejeaba con el candado.

—Está bien cabrón —gruñó—. Ojalá viniera un policía con cizallas, no un panzón con libreta.

Mientras tanto, el eco de una sirena empezó a escucharse a lo lejos.

Roberto reaccionó de golpe.

—Yo… yo la traje aquí para protegerla —dijo, dando un paso al frente—. No entienden. Ella… ella quería hacerse daño. Estaba mal. Quería irse con gente peligrosa. Yo… yo lo hice por amor. Para que no se fuera con ese cabrón del centro que la metió en la cabeza que podía vivir sin mí. Ella no sabe lo que hace. Yo sí.

Cada palabra lo hundía más.

Cada palabra pintaba en mi mente una imagen que no quería ver.

Ana, días atrás, había empezado a ir a un colectivo de mujeres en el centro de Puebla.

Yo la había escuchado platicar.

—Se llama “Las Comunes” —me dijo una vez—. Es un espacio donde hablamos de violencia, de independencia económica, de cosas así. Hay abogadas, psicólogas. Me están ayudando con lo del banco, con unos papeles.

Yo la apoyé.

Roberto no.

—Esas morras son unas revoltosas —le había dicho, molesto—. Te están metiendo ideas raras. Mira nada más, ahora resulta que yo soy el macho opresor nomás porque te digo que no podemos mantener a tu mamá para siempre.

Ahora, con Ana encadenada en su cobertizo, sus palabras flotaban como fantasmas.

“Lo hice por amor”.

“Para que no se fuera”.

“Para protegerla”.

El discurso de tantos hombres que salen en las noticias, pensé.

Los que todos creen “buena gente, trabajador, muy atento con la suegra”.

Los que nadie imagina capaces de esto.

Yo me levanté.

Dejé a Ana en el colchón un segundo.

Me acerqué a Roberto.

Él retrocedió un paso.

Sus ojos buscaban la reja, la calle, cualquier salida.

La sirena estaba más cerca.

—¿Cuánto tiempo? —pregunté, en voz baja—. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí?

Roberto tragó saliva.

—Yo… —empezó.

Ana respondió desde el rincón, con un hilo de voz.

—Desde… desde el día que… me fui —dijo—. El día que peleamos. Ese mismo día. Me… me dio un té. Me dormí. Cuando desperté… ya estaba aquí.

Tres semanas.

Veintiún días.

Veintiún noches.

Encadenada, en un cobertizo, a menos de diez metros del lugar donde Roberto veía partidos de fútbol.

Mientras yo pegaba carteles en las calles.

Mientras yo decía su nombre en las plegarias.

Mientras las autoridades me decían que “a lo mejor se fue con un novio”.

Mientras los vecinos me ofrecían veladoras.

La rabia que había estado hirviendo se convirtió en otra cosa.

Algo helado.

Algo fino.

Algo como una navaja.

—¿Sabes qué es lo peor, Roberto? —dije—. Lo peor es que te creí. Cuando llegaste a mi casa con esa cara de sufrimiento, diciendo que “seguro se había ido a pensar”, yo te di café. Yo te abracé. Yo te dije que todo iba a estar bien. Yo hasta te dije que, tal vez, ustedes también necesitaban espacio.

Él me miró, con una mezcla de culpa y desafío.

—Usted no entiende, suegra —soltó—. Ella me iba a dejar. Iba a tirar a la basura todo lo que hemos construido. Nuestro terreno, nuestra vida. Por cuatro palabras de unas viejas que ni la conocían. ¿Eso está bien? ¿Usted quería que su hija fuera una divorciada más, ahí, con mala fama?

Las lágrimas me ardieron.

—Yo preferiría mil veces una hija divorciada que una hija muerta —dije—. Y lo que tú hiciste aquí, en este pinche cuartito, era matarla de a poquito.

Las luces azules de la patrulla se reflejaron en la barda.

La sirena se detuvo.

Se oyeron portazos de coche.

Pasos rápidos.

—¡Policía! —gritó una voz masculina desde la reja—. ¿Dónde es?

Fabi, que ya había salido al pasillo, gritó:

—¡Aquí, en la parte de atrás! ¡Vénganse, rápido!

En segundos, dos policías entraron al patio.

Uno joven, con cara de asustado.

Otro mayor, con la piel curtida y un bigote grueso.

Cuando vieron la escena, se quedaron fríos.

Yo, agachada junto a mi hija encadenada.

Fabi, con el destornillador en la mano.

Roberto, a medio camino entre el cobertizo y la puerta de la cocina.

—¿Qué pedo? —murmuró el joven, sin disimular.

El mayor se repuso.

—Soy el oficial Ramírez —dijo, acercándose—. ¿Quién habló al 911?

—Yo —dijo Fabi, alzando la mano—. Pero la que tiene la denuncia de desaparición es ella —señaló hacia mí—. Doña Teresa. Hace tres semanas vino a la Fiscalía. Nadie hizo nada. Y resulta que su hija ha estado… aquí.

El oficial mayor me miró.

Yo asentí, sin soltar la mano de Ana.

—Es mi hija —dije, con la voz rota—. La que puse en la foto. La que ustedes… —me mordí la lengua—. Aquí ha estado, oficial. En la casa de su propio marido.

El policía miró a Roberto.

—¿Qué tiene que decir, señor? —preguntó.

Roberto tragó saliva.

—Yo… yo lo hice por su bien —empezó—. Ella estaba mal, oficial. Pregúntele. Estaba descontrolada. Quería irse con gente que le llenaba la cabeza de cosas. Yo quería… que no hiciera una locura. Pensaba soltarla. Se lo juro. Sólo… necesitaba que se calmara.

El oficial Ramírez cerró los ojos un segundo, como quien intenta aguantarse un coraje.

Luego habló, con voz seca.

—Señor Roberto Herrera, está usted detenido por el delito de privación ilegal de la libertad —dijo—. Y lo que vaya saliendo.

Se acercó.

Lo volteó, pegándolo a la pared.

Le puso las esposas.

Roberto no puso resistencia.

Tal vez porque sabía.

Tal vez porque se había quedado sin mentiras.

—Tiene derecho a guardar silencio, a contar con un abogado —siguió el policía, recitando de memoria—. Lo que diga puede ser utilizado en su contra.

Mientras lo llevaban hacia la patrulla, yo me quedé abrazando a Ana.

El policía joven, más torpe, se acercó con su radio en la mano.

—Voy a pedir una ambulancia —dijo, nervioso—. Para que la revisen. ¿Está… consciente? ¿Puede hablar?

Ana asintió, apenas.

—Sí… —susurró—. Pero… tengo frío.

La apreté más.

Fabi, con lágrimas en los ojos, se quitó su suéter y se lo puso encima.

—Esto se va a saber, ¿eh? —dijo, con enojo—. No lo van a poder tapar. A ver si ahora sí hacen caso cuando uno llega a denunciar.

El policía mayor nos miró con una mezcla de vergüenza y determinación.

—Yo voy a levantar el parte tal cual —dijo—. Y me voy a asegurar de que llegue donde tenga que llegar. Le prometo, señora Teresa, que esto no se va a quedar en “asentado” nomás.

Asentí.

No sabía si creerle.

Pero en ese momento, tampoco me importaba.

Lo único que me importaba era sentir el pecho de Ana subir y bajar.

Sentir su respiración caliente en mi cuello.

Oírla decir “mamá”.

Aunque fuera en susurros rotos.

La ambulancia tardó diez minutos.

Diez eternos minutos en los que Ana me contó fragmentos.

Que los primeros días había gritado, había pedido ayuda, pero el cobertizo estaba muy aislado, y Roberto ponía la música fuerte.

Que la amordazaba cuando salía de la casa.

Que le llevaba comida, poca.

Agua.

Que la dejaba ir al baño en una cubeta.

Que, a veces, lloraba con ella, le decía “mira lo que me obligas a hacer”.

Que le había quitado el celular, pero no se había dado cuenta de que ella traía, cosido en el dobladillo de su sudadera, la tarjetita de un colectivo de mujeres.

Que, una noche, cuando él estaba borracho, ella había logrado agarrar un clavo y, con él, había empezado a pegarle a la pared, a la puerta.

Golpes.

Tres.

Pausa.

Tres.

Pausa.

Por si alguien, algún día, escuchaba.

Yo había escuchado.

Aunque hubiera sido tres semanas tarde.

La ambulancia se llevó a Ana al hospital.

Yo fui con ella.

Fabi se quedó con los policías, ayudando a hacer el inventario del cobertizo.

Mi barrio, mis amigas, mis vecinas.

Esas son las redes que nadie pone en los protocolos.

Las que salvan.

En el hospital, los doctores la revisaron.

Tenía moretones, deshidratación, una infección en la pierna por el grillete.

Pero estaba viva.

Estaba viva.

Eso, en un país donde tantas no aparecen nunca, era un milagro.

La doctora, una muchacha de unos treinta años con cara de no dormir mucho pero de no rendirse jamás, se sentó en la orilla de la camilla.

—Vamos a hacer una valoración psicológica también —me dijo—. Esto que vivió su hija es gravísimo. Tiene nombre. Se llama secuestro, se llama violencia. Y lo vamos a documentar bien, para que no salga impune.

Yo asentí.

—¿Va a poder… hablar? —pregunté—. ¿Va a poder contar todo?

La doctora miró a Ana.

Ana la miró con ojos grandes.

—Cuando esté lista —dijo la doctora—. No vamos a presionarla. Pero sí le voy a pedir que, cuando quiera declarar, lo haga con una abogada de confianza. Tengo contactos con un colectivo que se llama “Las Comunes”. Trabajan mucho estos casos. ¿Le suena?

Ana hizo un ruidito que era mitad risa, mitad llanto.

—Sí —susurró—. Justo… iba a llegar con ellas… cuando…

No terminó.

No hacía falta.

La doctora sonrió.

—Pues ahora ellas van a llegar contigo —dijo—. No estás sola.

Yo pensé en todas las veces que había escuchado en la televisión “no estás sola” como una frase de campaña.

Ahí, en ese cuartito de hospital, con el olor a yodo y a gel antibacterial, esa frase por fin se sintió real.

El amanecer nos sorprendió en urgencias.

Ana, con suero en el brazo, dormida.

Yo, en una silla incómoda, con la cabeza recargada en la pared.

El sol empezó a pintar de rosa las nubes que se veían por la ventana.

Mi celular vibró.

Cientos de mensajes.

Fabi, contándome que se habían llevado a Roberto al Ministerio Público, que Jaime, el guardia, había dado testimonio de los gritos que a veces escuchaba y que nunca se atrevió a reportar.

Mi hermana, desde Veracruz, enterándose por Facebook, preguntando si era cierto.

Vecinas, mandándome bendiciones.

Un número desconocido.

Contesté.

—¿Bueno?

—¿Señora Teresa? —era la voz del agente joven del Ministerio Público, el de la cara de niño—. Habla el licenciado Gómez. Sólo quería informarle que… ya me enteré de lo sucedido. Quisiera…

Hizo una pausa.

Respiró hondo.

—Quisiera… ofrecerle una disculpa —dijo, las palabras saliéndole como si le dolieran—. No debimos minimizar su denuncia. No debimos decirle que “tal vez se fue por voluntad propia”. No debimos hacerle sentir que exageraba. No debí.

Yo no sabía qué contestar.

Había pasado tan poco tiempo desde la noche anterior y, sin embargo, parecían años.

—Lo importante es que mi hija está viva —dije—. Que llegó la policía. Que lo encontraron. Lo demás… lo arreglaremos después. Pero sí le voy a pedir, licenciado, que la próxima mamá que llegue con una foto, la próxima que diga “mi hija no se fue por gusto”, la próxima que diga “no me importa lo que diga el expediente de su esposo”, la escuche. ¿Sí?

Él se quedó callado un momento.

Luego respondió:

—Se lo prometo, señora —dijo—. Se lo prometo.

Colgué.

Miré a mi hija dormida.

Le acaricié el cabello.

Pensé en todo lo que venía.

En el juicio.

En los medios, quizá.

En los vecinos, en los chismes.

En las noches de pesadillas.

En la terapia.

En reconstruir una vida.

En rehacer las cosas.

En seguir pagando el banco.

En las reuniones con abogadas.

En las pláticas duras.

En las fiestas de cumpleaños que quizá un día volveríamos a celebrar sin miedo.

Pensé, sobre todo, en esa puerta de cobertizo.

En esa sirena.

En esa cadena rota.

En que, a pesar de todo, Ana había resistido.

Había dado golpes.

Había seguido pegándole a la madera.

Había confiado en que alguien, alguna vez, escucharía.

Y yo, que durante tres semanas me había sentido inútil, había terminado estando en el lugar exacto, en el momento justo.

Quise creer que no era casualidad.

Quise creer que era un hilo.

Uno de esos hilos invisibles que las mujeres tejemos sin saber.

Desde que les tomamos la mano a nuestras hijas para cruzar la calle.

Desde que les enseñamos a decir “no” y “basta” y “aquí no”.

Desde que les decimos “nadie tiene derecho a encerrarte, a controlarte, aunque jure que te quiere”.

Yo no le había dicho esas frases a Ana a tiempo.

O no con la fuerza suficiente.

Pero aún estábamos aquí.

Respirando.

Esa misma tarde, una psicóloga del hospital se sentó conmigo.

Me habló de grupos de apoyo.

De procesos legales.

De tiempos.

De que “esto va para largo”.

Yo asentí.

“Yo también”, pensé.

“Yo también voy para largo”.

Por mi hija.

Por mí.

Por todas las que no encontraron a tiempo.

Aunque el camino fuera largo.

Aunque hubiera noches en las que los golpes del cobertizo volvieran en sueños.

Había algo que ya no se podía deshacer:

Yo había visto.

Yo había escuchado.

Yo había abierto esa puerta.

Y, ahora, nadie podría volver a cerrarla sin que yo metiera el pie.

News

Una confesión inventada que sacudió las redes: Alejandra Guzmán y la historia que nadie esperaba imaginar

Ficción que enciende la conversación digital: una confesión imaginada de Alejandra Guzmán plantea un embarazo inesperado y deja pistas inquietantes…

Una confesión imaginada que dejó a muchos sin aliento: Hugo Sánchez y la historia que cambia la forma de mirarlo

Cuando el ídolo habla desde la ficción: una confesión imaginada de Hugo Sánchez revela matices desconocidos de su relación matrimonial…

Una confesión inventada sacude al mundo del espectáculo: Ana Patricia Gámez y la historia que nadie esperaba leer

Silencios, miradas y una verdad narrada desde la ficción: Ana Patricia Gámez protagoniza una confesión imaginada que despierta curiosidad al…

“Ahora puedo ser sincero”: cuando una confesión imaginada cambia la forma de mirar a Javier Ceriani

Una confesión ficticia que nadie esperaba: Javier Ceriani rompe el relato público de su relación y deja pistas inquietantes que…

La confesión que no existió… pero que millones creyeron escuchar

Lo que nunca se dijo frente a las cámaras: la versión imaginada que sacudió foros, dividió opiniones y despertó preguntas…

La “Idea Insana” de un Cocinero que Salvó a 4.200 Hombres de los U-Boats Cuando Nadie Más Pensó que la Cocina Podía Ganar una Batalla

La “Idea Insana” de un Cocinero que Salvó a 4.200 Hombres de los U-Boats Cuando Nadie Más Pensó que la…

End of content

No more pages to load