Solo quería aire fresco en el parque cuando un niño jaló su manga y le dijo: “Mi mamá necesita ayuda, pero no quiere que nadie sepa”

A esa hora el Parque México siempre olía a perro mojado, café y hojas trituradas.

Entre semana, a las ocho de la noche, ya no era el parque de patinetas y mamás fit de la mañana; era el refugio de los godines que salían a fumar, de los paseadores de perro con ocho correas enredadas, de las parejas que discutían en voz baja sentadas en las bancas.

David había llegado ahí por costumbre, por desesperación y porque su departamento en la Condesa se sentía demasiado chico últimamente. Demasiado lleno de cosas y demasiado vacío de aire.

Llevaba cuatro días con insomnio. Cuatro noches viendo el techo, echando cuentas, recordando la junta con el jefe donde le habían dicho “no vamos a hacer recorte este mes, pero quién sabe el que sigue”. Cuatro mañanas entrando a la oficina con la camisa arrugada y la mente hecha bola.

Esa noche había salido a caminar sin rumbo, con un pretexto simple: aire fresco.

Traía la chamarra gris medio cerrada, porque marzo en la Ciudad de México es traicionero: el calor pega en la tarde, pero el frío se mete en los huesos en la noche. Tenía los audífonos colgando del cuello, la playlist de siempre pausada. No quería música. Quería escuchar sus pasos, el murmullo de los árboles, los ladridos a lo lejos.

Dio una vuelta al lago artificial, miró a los patos con envidia (“ellos no tienen que pagar predial”, pensó) y se fue hacia el lado donde siempre se paraba el señor de los elotes. Consideró comprar uno, pero se acordó de la gastritis y se arrepintió.

Se sentó en una banca cerca de la glorieta. Miró el cielo naranja sucio entre las ramas.

Respira, cabrón, se dijo. Respira y deja de pensar en Excel.

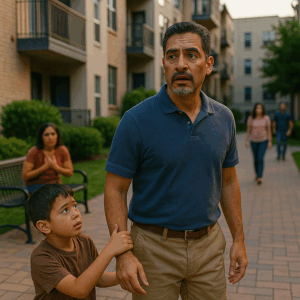

Estaba a punto de cerrar los ojos cuando sintió un tirón en la manga.

No fuerte, más bien ansioso. De esos jalones de niño que quiere llamar la atención pero tiene miedo.

—Señor… —oyó una vocecita—. Señor, perdón…

Volteó.

Un niño de unos ocho años, flaco, con una sudadera azul demasiado grande y pantalones de mezclilla rotos en las rodillas, lo miraba con ojos enormes. Tenía el cabello negro alborotado y la cara ligeramente sucia, como de haber estado jugando en el piso.

David se quitó el audífono del cuello, aunque ya estaba en pausa.

—¿Sí? —preguntó—. ¿Qué pasó?

El niño se mordió el labio, miró alrededor como asegurándose de que nadie lo viera hablando.

—Mi mamá necesita ayuda —dijo, en un tono que no era el de un niño pidiendo que le alcancen un balón—. Pero no quiere que nadie sepa.

David tardó un segundo en procesar la frase.

—¿Cómo que… ayuda? —repetió—. ¿Está enferma? ¿Se cayó?

El niño negó con la cabeza, desesperado.

—Está… está con mi papá… bueno, no es mi papá, pero vive con nosotros —soltó—. Y están peleando. Mucho. Siempre pelean. Pero ahora… ahora se oyó un golpe bien feo y ya no oigo a mi mamá. Yo me salí por la cortina, pero… nadie me hace caso. Y usted está solo. Y no se ve borracho.

La lógica del niño era brutalmente impecable.

Un golpe. Silencio. Ningún adulto que parezca confiable. Y un hombre cualquiera en una banca que, por lo menos, no olía a alcohol.

David sintió un cosquilleo en el estómago. Una parte de él quiso decir “habla con un policía”, “ve con el señor de los elotes”, “yo no”.

Otra parte, más vieja, más profunda, recordó algo.

El sonido de un golpe seco, un vaso rompiéndose, la voz de su mamá gritando desde la cocina: “¡No le pegues, por favor, delante del niño no!”.

Tenía ocho años él también, en Iztapalapa, parado en la puerta del comedor viendo cómo su padre le daba una cachetada a su madre tan fuerte que ella se iba contra la estufa. Él también había salido corriendo a pedir ayuda; nadie le hizo caso, porque en su cuadra los gritos eran como el ruido de los carros: parte del paisaje.

Tragó saliva.

—¿Dónde está tu mamá? —preguntó, poniéndose de pie.

El niño señaló hacia la calle que salía del parque, rumbo a Tamaulipas.

—En el edificio de la esquina con la avenida —dijo—. En el segundo piso. Siempre se oye desde afuera cuando pelean. Nadie dice nada. Solo cierran las ventanas.

David miró alrededor. Había gente: parejas, señoras con perros, un señor en bici. Podía pedirle a alguien más que lo acompañara. Podía, también, ignorar.

—¿Cómo te llamas? —preguntó.

—Nico —respondió el niño—. Bueno, Nicolás, pero mi mamá me dice Nico.

Nico, con su sudadera grande y sus manos heladas, lo miraba con una mezcla de esperanza y terror.

David respiró hondo. Sintió el peso de su propia historia empujándolo.

—Está bien, Nico —dijo—. Vamos a ver. Pero si pasa algo raro, corres. ¿Sí? No te quedes ahí parado. Corres a la caseta del parque, donde están los polis, ¿ok?

Nico asintió, serio.

—Pero venga rápido —insistió—. Porque si se muere, va a ser mi culpa por no hacer nada.

Ese “si se muere” lo atravesó como cuchillo.

—No se va a morir —dijo, sin saber si era verdad—. Vamos.

Salieron del parque juntos. La reja chirrió al cerrarse detrás.

La Condesa, de noche, es una mezcla rara: bares con música a todo volumen, señoras paseando bulldogs franceses, repartidores de Rappi zigzagueando en bici y, entre todo eso, edificios viejos de departamentos donde caben historias que nadie ve.

Nico caminaba rápido, casi corriendo, mirando de reojo que David lo siguiera.

—Es ese —dijo, apuntando a un edificio de tres pisos en la esquina, de fachada gris, con un Oxxo en la planta baja y ventanas con cortinas viejas.

Desde la calle, efectivamente, se oía algo.

No gritos ya. No un pleito. Un ruido sordo, como de muebles arrastrándose y golpes contenidos. Y un murmullo de voz masculina, grave, con insultos que se colaban entre las persianas.

“Pinche loca… siempre lo mismo… te dije…”

David sintió cómo el cuerpo se le ponía en alerta. Miró hacia arriba. En la ventana del segundo piso, entre las cortinas deshiladas, vio sombras moverse.

Miró a Nico.

—¿Tienes llave? —preguntó.

—No cierran bien la puerta de abajo —dijo él—. Nada más se empuja fuerte.

Y empujó.

La puerta cedió con un rechinido. Olía a humedad, cigarros y comida vieja.

Subieron las escaleras de cemento, con las paredes llenas de grafitis y manchas de manos.

David iba pensando qué hacer. ¿Entrar directo? ¿Tocar primero? ¿Llamar al 911? Sacó el celular en una mano, marcó el número mientras subía.

—Emergencias, ¿cuál es su reporte? —contestó una voz femenina, rutinaria.

—Hay una posible agresión… doméstica —dijo David, bajando la voz para que no se oyera demasiado—. Colonia Condesa, calle… —miró rápido el letrero de la esquina—. Ajusco, esquina con Tamaulipas. Segundo piso de un edificio encima de un Oxxo. Se escuchan golpes. Un menor salió a pedir ayuda.

La operadora le pidió número, nombre, más detalles. David respondió como pudo mientras Nico lo jaloneaba.

—¡Rápido! —insistía el niño—. Ya se cayó algo.

La operadora dijo que iba a mandar una patrulla, que no se expusiera, que se quedara en un lugar seguro.

David colgó. Guardó el teléfono. Miró la puerta del departamento 202. Estaba entreabierta.

Se escuchó un golpe seco. Luego, un gemido ahogado.

La sangre se le heló.

No pensó más. Empujó la puerta.

La escena dentro del departamento era el tipo de cosa que uno ve en series de televisión y cree que no es real hasta que la tiene enfrente.

La sala comedor era pequeña, con un sillón desgastado, una mesa con mantel de plástico, un televisor viejo soltando un programa de concursos con el volumen bajísimo. El foco del techo parpadeaba, dándole a todo un aspecto de pesadilla.

En medio de la sala, una mujer estaba en el piso, recargada contra la pata de la mesa. Tenía el labio partido, sangre escurriéndole por la barbilla, un ojo ya morado. Su blusa estaba rota del hombro. Respiraba agitada.

Un hombre, alto, moreno, con panza cervecera y barba crecida, la sujetaba de la muñeca con fuerza. En la otra mano tenía una botella de cerveza a medio vaciar. Sus ojos estaban rojos, su rostro desfigurado por la ira y el alcohol.

—Te dije que no me contestaras así, Karla —escupía—. Te dije. Siempre me llevas al límite.

Al escuchar la puerta, volteó.

David sintió que su corazón daba un brinco.

—¿Quién chingados eres? —masculló el hombre—. ¿Qué haces en mi casa?

Nico se pegó a la pared, temblando.

—Lo traje yo —dijo el niño, con voz muy bajita—. M… Manuel… él… él nada más quería ayudar.

La mujer en el piso alzó la mirada. Tenía ojos miel, ahora llenos de lágrimas. Frunció el ceño, confundida.

David levantó las manos, mostrando que estaban vacías.

—Me llamo David —dijo—. Estaba en el parque. Nico me buscó. Dijo que… que necesitaban ayuda.

El hombre soltó una carcajada amarga.

—¿Ayuda? —repitió—. ¡Deja de meterte en lo que no te importa, chamaco! —le gritó a Nico—. ¡Te dije que no trajeras a nadie!

Se levantó de golpe. Era más alto que David, más ancho. Tenía ese tipo de cuerpo que no es músculo de gimnasio, sino fuerza de cargar cosas toda la vida.

—Mira, compa —dijo, acercándose a David con paso tambaleante—. Aquí no hay nada que ver. Es un pleito de pareja. ¿O tú nunca has peleado con tu vieja?

David sintió el olor a cerveza vieja en su aliento. La rabia, el miedo, su propia historia se le arremolinaron.

—No así —respondió, apretando la mandíbula—. Nunca así.

Uy, eso no ayudó.

El tipo se le plantó enfrente, pecho con pecho.

—Bájale —gruñó—. Te me largas, o te largas. Te lo estoy diciendo en buena onda.

David tragó saliva. Su cabeza le gritaba que estaba en peligro. Su otra cabeza le gritaba que no podía dejar a esa mujer así.

—Ya hablé al 911 —soltó—. Vienen en camino.

Los ojos del hombre se encendieron con algo que no era precisamente miedo, sino rabia herida.

—¿Policías? —espetó—. ¿Viniste a aventar patrullas a mi casa, cabrón?

Miró a Karla, que lo veía desde el piso.

—¡¿Tú pediste eso?! —le gritó.

Karla negó con la cabeza, asustada.

—No… yo no —musitó—. Yo no hice nada.

—Fuiste tú —se volteó de nuevo hacia David—. Pinche héroe de parque. ¿Te crees muy cabrón?

David dio un paso atrás, cuidando no tropezar con la mesa. Nico estaba pegado a la puerta, como listo para salir corriendo.

El hombre levantó la botella, como amagando con aventarla.

—Puedes pegarme a mí —dijo David, sorprendiéndose de sus propias palabras—. Pero no la vas a seguir golpeando a ella. Y menos delante del niño.

—¡Cállate! —gruñó el tipo, dando otro paso—. Ni la conoces. Ni sabes lo que ha hecho.

—Sé que nadie merece que la arrastres por el piso —dijo David—. Ni que le hables así. ¿Qué te hizo? ¿Te sirvió la sopa fría? ¿No te lavó una camisa?

El tipo endureció la expresión.

—No es asunto tuyo —dijo—. Lárgate o te parto la madre.

David iba a contestar cuando Nico gritó.

—¡Atrás, señor!

Fue instinto. David se agachó. La botella pasó por encima, se estrelló contra la pared, salpicando cerveza y vidrio.

—¡Puta madre! —rugió el hombre.

Antes de que pudiera reaccionar, se escuchó desde la calle el sonido de una sirena corta, luego un altavoz:

—¡Patrulla de la policía de la Ciudad de México! ¡Abra la puerta!

Todo pasó rápido.

El hombre soltó un insulto, miró alrededor buscando una salida, midió la ventana, maldijo. Nico aprovechó para correr hacia su mamá. Karla lo abrazó como pudo, con un brazo adolorido.

David se hizo para atrás. No quería que lo confundieran con el agresor.

Los policías entraron sin mucha ceremonia: la puerta estaba abierta. Dos, con chalecos antibalas, armas al cinto, cara de rutina.

—¿Qué está pasando aquí? —preguntó uno, con voz de “otra vez lo mismo”.

David levantó las manos.

—Yo hablé —dijo—. Desde el parque. El niño me pidió ayuda. Escuché golpes. El señor la estaba sujetando del brazo. Tiene heridas visibles.

Karla bajó la mirada, como avergonzada de estar en el piso.

—No es nada, oficial —murmuró—. Solo nos alteramos poquito. Ya se acabó todo. De verdad.

David sintió un déjà vu doloroso. Su mamá, con el ojo morado, diciendo “me caí con la cubeta”.

El policía se agachó un poco junto a ella.

—¿Está usted bien, señora? —preguntó—. ¿Quiere presentar una denuncia?

Karla dudó.

El hombre, sudando, interrumpió.

—No es señora —dijo—. Es mi pareja. Vivimos juntos. Estábamos discutiendo. Pero todo bien, jefe. Yo me calmo.

Los policías se miraron entre ellos, con la típica cara de “no hay sangre, no hay muerto, ¿para qué nos metemos en líos?”.

—Bueno —dijo el primero—. Vecino, tranquilícese. Si volvemos a recibir un reporte, lo vamos a tener que remitir. ¿Quedó claro?

—Sí, sí —asintió el tipo—. No se preocupen.

David no podía creerlo.

—¿Ya? —soltó—. ¿Eso es todo? ¿Nada más “tranquilícese”? ¿No ve cómo la tiene? ¿No piensan hacer nada más?

El policía lo miró con cansancio.

—¿Usted quién es? —preguntó.

—Un desconocido —intervino el hombre, con burla—. Un metiche.

—Solo estaba en el parque —dijo David—. El niño me pidió ayuda. Él escuchó los golpes. Yo también. Esto no es “una discusión”. Es violencia.

Karla apretó a Nico contra su pecho. El niño temblaba.

El policía suspiró.

—Mire, joven —dijo—. Nosotros no podemos obligar a la señora a denunciar. Sin denuncia, no hay delito perseguible. Lo único que podemos hacer es un reporte y pedir que bajen el volumen.

David sintió que la impotencia le quemaba la garganta.

—¿Y si la próxima vez sí la mata? —dijo, más alto de lo que quería.

—Ya no quiero problemas —murmuró Karla, casi inaudible—. Ya. Por favor. Váyanse todos.

Nico la miró con ojos de traición.

—Mamá… —susurró—. Tú dijiste que si pegaba otra vez, sí ibas a decir algo.

Ella cerró los ojos, ahogada.

—Somos familia —dijo, como si eso fuera excusa—. Él es el que paga la renta. No es tan fácil.

El hombre, victorioso, levantó las manos.

—¿Ya oyeron? —dijo—. Ya váyanse. Aquí no pasó nada.

Los policías hicieron una mueca. Hicieron un par de preguntas más, anotaron algo en una libreta, se dieron la media vuelta.

David sintió una mezcla de rabia y náusea.

Antes de irse, uno lo tomó del brazo.

—Hizo bien en llamar —le dijo en voz baja—. Aunque no pase nada hoy, se genera un registro. A veces es lo único que se puede hacer.

No le bastaba. No iba a bastar nunca.

Salieron del departamento. Nico se quedó en el marco de la puerta, mirándolos irse. David le sostuvo la mirada, sin saber qué decir.

—Gracias —dijo el niño, en un hilo de voz—. Pensé que esta vez sí iba a matarla.

David no supo cómo responder a eso.

—Si pasa algo otra vez —dijo—, corre. Ya sabes el camino al parque. Y al módulo de policía. No te quedes callado, ¿sí?

Nico asintió, pero su mirada era de alguien que sabía que los adultos tienen un límite de interés.

La puerta se cerró.

El pasillo olía a cerveza y sudor.

David salió a la calle con el corazón en la garganta.

El aire de la noche ya no era tan fresco. Traía una mezcla de smog, humo de tacos al pastor y algo más: ese olor pegajoso de cuando uno se asoma a una casa donde se cocina violencia.

Volvió al parque, como si necesitara cerrar el círculo.

Se sentó otra vez en la banca donde había empezado todo. Ahora las luces del parque parecían más frías. El señor de los elotes se estaba yendo, arrastrando su carrito.

David sacó un cigarro de la cajetilla. Lo miró un segundo. Hacía años que no fumaba. Lo encendió.

Dio una calada larga, dejó que el humo se mezclara con el aire.

¿Qué hiciste en realidad?, se preguntó. ¿Algo? ¿Nada?

Su cabeza empezó a bombardearlo con pensamientos:

Debiste entrar antes. Debiste pegarle tú. Debiste llevarte a Nico. Debiste grabar. Debiste…

Se detuvo.

No era culpa suya. Lo sabía racionalmente. Pero la sensación de impotencia era brutal.

Se acordó de su madre, en Iztapalapa, llorando en silencio en la recámara mientras él fingía dormir.

Se acordó de sí mismo, deseando que alguien hubiera entrado por esa puerta. Un vecino, un policía, un desconocido en un parque.

Nadie entró.

Él sí había entrado hoy.

Aunque no fuera suficiente, aunque el sistema estuviera roto, aunque Karla se negara a denunciar, aunque Nico tuviera que seguir ahí.

Marcó un número en su celular.

—¿Bueno? —contestó una voz femenina, un poco sorprendida.

—Mamá —dijo David, tragando saliva.

—Hijo… ¿estás bien? —preguntó ella, preocupada—. Es tarde.

—Sí… bueno, no sé —respondió él—. Solo… necesitaba escuchar tu voz.

Ella guardó silencio un segundo, como calibrando el peso de esa frase.

—Estoy aquí —dijo—. ¿Qué pasó?

David dudó.

—Me acordé de papá —soltó.

Silencio. Luego, un suspiro.

—Qué raro —dijo su mamá—. Yo también me acordé de él hoy. Estaba viendo una novela donde un hombre le pegaba a la esposa y… pensé que, si hubiera tenido a alguien que le dijera “bájale”, igual no nos tocaba tanto.

David miró la oscuridad del lago artificial. Se vio a sí mismo, niño, llamándola entre gritos.

—Hoy fui yo el que entró a decir “bájale” —dijo—. Y… no sé que tan útil fue. Pero lo hice.

Su mamá se quedó callada un momento.

—Hiciste más de lo que hicieron por mí —respondió, con voz quebrada—. Nadie tocó la puerta en esa casa. Nadie llamó a la policía. Solo tú me veías. Y estabas chiquito.

David cerró los ojos. Una lágrima se le escapó.

—Mamá… —murmuró.

—¿Sabes qué me habría gustado que hicieras? —siguió ella—. Nada. No eras tú quien tenía que salvarme. Era yo. Era el mundo adulto. Tú tenías que jugar canicas, no andar de escudo. Por eso… aunque te duela, hoy hiciste lo que podías. Y era suficiente.

La culpa en su pecho hizo un nudo raro. Una parte se aflojó.

—Nico… —empezó—. El niño… se parece a mí.

—Ay, hijo —dijo ella—. Ojalá no. Ojalá tenga más fuerzas, más salidas. Pero si no las tiene, acuérdate de que ahora tú sí eres adulto. Y puedes repetir lo de hoy. Y llamar. Y gritar. Y hacer ruido. No lo vas a salvar de todo, pero lo vas a hacer sentir menos solo.

David se quedó en silencio, inhalando, exhalando.

—¿Te acuerdas cuando te escondías en el closet? —preguntó ella de pronto—. Yo sabía que estabas ahí. Pensaba: “ojalá haya alguien allá afuera que, por lo menos, escuche estos gritos”. Nunca llegó. Hoy, tú fuiste ese “alguien”. Eso no se borra.

Sus palabras le dieron, por primera vez en años, un lugar distinto en su propia historia. No el del niño que no pudo hacer nada, sino el del hombre que, al menos, se levantó de la banca.

—¿Puedo ir a verte el domingo? —preguntó David.

—Claro —dijo ella, con una sonrisa audible—. Te preparo caldo de pollo. Pero tráeme algo del súper, que aquí todo sube.

Rieron, un poco.

Colgaron.

David se quedó viendo la pantalla un momento. Luego abrió el navegador. Se puso a buscar.

“Líneas de ayuda violencia doméstica CDMX”.

Encontró algunas: el famoso 765, asociaciones civiles, refugios.

Anotó el número de una organización que conocía de oídas, “Las Siempre Vivas”. Guardó el contacto.

Pensó en Karla. Pensó en si alguna vez se atrevería a marcar un número así. Pensó en Nico, buscando adultos en el parque.

No sabía si los volvería a ver.

Pero al día siguiente, pasó de nuevo frente al edificio. Levantó la vista. En la ventana del segundo piso, por un segundo, vio una silueta pequeña, una mano levantándose tímida.

Él levantó la mano también.

No se detuvo. No tocó. No quería invadir.

Pero ese gesto le dijo algo: que no todo se había perdido. Que, quizá, en esa casa, alguien sabía que afuera había, al menos, una persona que no se hacía de la vista gorda.

Los días siguientes, David siguió con su vida.

La oficina, los reportes, las juntas, los memes en el chat del equipo. Pero algo en él se había movido un milímetro. Empezó a escuchar más los ruidos de su propia colonia: peleas, risas, portazos. Ya no eran solo “cosas de vecinos”. Eran señales.

No se volvió vigilante ni superhéroe. No se metió en todas las peleas. No era posible ni sano.

Pero sí, cada vez que oía un grito demasiado fuerte, un “¡hija de tu madre!” con golpes, levantaba el teléfono. Marcaba. A veces venían. A veces, no. A veces, la patrulla pasaba de largo. A veces, solo el sonido de la sirena bastaba para bajar el tono.

Empezó, también, a hablar más con su mamá. Fueron a terapia juntos una vez. Ella lloró hablando de su matrimonio. Él lloró hablando de Nico.

La psicóloga, una mujer de unos cuarenta, les dijo algo que se le quedó grabado:

—Las historias de violencia se heredan si nadie las nombra. A veces, romper con eso no es salvar a todo mundo, sino dejar de normalizar y, al menos, hacer ruido.

Ruido.

Eso había hecho él en esa sala con una botella rota en la pared.

Una noche, semanas después, tocó la puerta de su departamento.

Abrió.

No había nadie.

Miró al piso.

Una nota doblada, metida bajo la puerta. La levantó.

Era una hoja arrancada de un cuaderno infantil, con rayas. Escrito con letra temblorosa, de niño.

“Señor David:

Gracias por ayudar a mi mamá. Ya no le ha pegado tanto. Se fue unos días pero regresó. Dice que está juntando dinero. Dice que un día vamos a ir a una casa donde nadie grita. Cuando me enojo con ella, me acuerdo que usted se metió y eso me calma poquito.

No le dije que le escribí, pero ya sé bajar a los buzones.

De: Nico (el del parque)”

David sintió que el corazón se le desarmaba.

No había sobre, ni dirección, ni nada que le dijera cómo había encontrado su casa. Pero Nico, de algún modo, lo había hecho. Tal vez lo vio salir del parque, tal vez lo siguió una vez, tal vez le preguntó al señor de los elotes. Los niños tienen sus propias redes.

No importaba.

Guardó la carta en su cartera.

Esa noche, salió al parque otra vez. Se sentó en la misma banca. Miró alrededor.

El aire seguía oliendo a perro mojado, café y hojas. Pero también olía un poco a jacarandas floreciendo, porque ya era abril.

Un niño pasó en bicicleta. Una pareja se besaba en una banca. Una señora regañaba a su pug.

David se recargó en el respaldo.

No había cambiado el mundo. No había salvado a nadie por completo.

Pero, de pronto, la idea de “solo quería aire fresco” tenía otra capa. A veces, salir a respirar también implicaba ser el adulto que uno necesitó de niño.

Miró al cielo naranja sucio y, por primera vez en muchos días, sonrió sin autoacusarse.

Se levantó de la banca. Empezó a caminar hacia su casa.

Cuando pasó frente al edificio del Oxxo, levantó la vista. No vio a nadie esta vez.

No importaba.

Sabía que, en algún cuaderno infantil, en algún cuarto con cortinas deshiladas, había un niño escribiendo que, cuando tuviera su casa, iba a tener “ventanas grandes para que entre la policía fácil si se necesita”.

David no sabía si iba a poder acompañar todos esos procesos. Lo que sí sabía es que, cada vez que alguien le jalara la manga con una voz de ocho años diciendo “mi mamá necesita ayuda”, no volvería a decir “no es asunto mío”.

Porque, aunque no fuera su familia, ni su colonia, ni su historia… el eco del “no quiero que nadie sepa” ya no podía con el peso de saber lo que pasa cuando todos se quedan callados.

Y eso, aunque pequeño, era una forma de aire fresco.

Pin

News

A los 63 años, Victoria Ruffo finalmente admitió lo que todos sospechábamos

Victoria Ruffo sorprende al admitir, a los 63 años, un secreto largamente comentado en los pasillos del espectáculo y deja…

Casada a los 34 años: el giro inesperado en la vida de Clarissa Molina que nadie vio venir

Clarissa Molina rompe el misterio: matrimonio discreto, embarazo inesperado y la confesión que confirma que el amor de su vida…

El trágico final de Ricky Montaner: la verdad que salió a la luz y nadie pudo detener

Ricky Montaner frente a la traición más dolorosa: señales ignoradas, sospechas silenciosas y una revelación que transformó su vida privada…

La verdad detrás del “fue una pesadilla”: el lado desconocido del matrimonio entre Araceli González y Fabián Mazzei

“De la historia de amor soñada al ‘fue una pesadilla’: lo que nadie sabía sobre la relación entre Araceli González…

Ana Patricia Gámez sorprende al público al confesar su nueva relación y planes de boda tras meses de discreción, una decisión personal que reordena su presente y cambia la conversación sobre su vida privada.

Ana Patricia Gámez sorprende al público al confesar su nueva relación y planes de boda tras meses de discreción, una…

Doña Cuquita sorprende al país a los 78 con una revelación serena y profunda: palabras guardadas por décadas salen a la luz y cambian la manera de entender una historia emblemática.

Doña Cuquita sorprende al país a los 78 con una revelación serena y profunda: palabras guardadas por décadas salen a…

End of content

No more pages to load