Mis papás dejaron que mi hermana viviera gratis en mi depa; cuando reclamé, mamá solo dijo: “Es tu sangre”

La primera vez que vi la foto del anuncio en Inmuebles24 casi se me salió el corazón.

No por emoción.

Por miedo.

Era un departamentito de dos recámaras en Zapopan, zona de Lomas de Atemajac, ni muy nice ni tan feo. Piso cerámico color hueso, cocina integral chiquita, un balconcito que daba a la calle con un árbol de bugambilia tratando de sobrevivir al smog.

El anuncio decía:

“Oportunidad inversionistas. Dueño urge vender. Cerca de periférico, todos los servicios. Listo para rentarse.”

Yo tenía treinta y dos años, un trabajo estable de ingeniero industrial en una maquila de electrónica en El Salto, y una obsesión nueva: dejar de vivir al día como mis papás.

Llevaba meses viendo videos de finanzas personales, leyendo blogs sobre “ingresos pasivos” y escuchando a un güey regiomontano en YouTube que repetía como mantra: “La primer propiedad duele, pero es la que te cambia la vida, compadre.”

Yo quería que me cambiara la vida.

O por lo menos, que me sacara del eterno ciclo de quincena–tarjeta–abono–intereses.

Le hablé a la asesora, fui a verlo un sábado, y aunque el baño olía a humedad y la vecina de enfrente tenía un altar a la Santa Muerte en su ventana, lo sentí: ese depa iba a ser mi primer “propiedad de inversión”.

Lo compré con un crédito cofinavit. Firme y firme papeles, di el enganche con los ahorros de cinco años y un dinerito extra que me había prestado mi tío Toño “mientras no se entere tu papá, mijo”.

El día que me dieron las llaves, mi mamá lloró.

—Ay, mi niño, —dijo, sobándose el mandil—, si vieras cómo me acuerdo cuando apenas tenías un carrito de plástico y ahora mira, ya hasta dueño eres…

Mi papá solo asintió, serio, con esa cara que se le pone cuando algo le da gusto pero le da coraje aceptar que lo hizo alguien más joven que él.

—Pues ya te amarraste —dijo—. Ahora sí, a pagar como adulto.

Yo ya tenía todo un plan: iba a pintarlo, cambiarle la tarja, ponerle una estufa decente y rentarlo amueblado a algún godín como yo. Ya había hecho mis números, mis tablas en Excel, hasta mi escalera de “independencia financiera” con pluma y papel en una libreta de la Papelería Tony.

Ese depa era mi proyecto.

Mi único lujo: sentir que, si todo salía bien, a los cuarenta no iba a estar tronándome los dedos como mis padres cada vez que subía el kilo de huevo.

Lo que nunca, jamás, pasó por mi mente, fue que alguien decidiera que mi inversión era fondo de caridad familiar.

Pasaron dos años.

En esos dos años, el depa fue y vino: primero lo renté a una pareja recién casada que a los seis meses dejó de pagar porque “se quedó sin trabajo, ingeniero, denos chance”. Luego a una maestra que hacía home office y que llenó todo de plantitas y gatos, hasta que se largó con un argentino que conoció en Instagram. Después lo tuve vacío tres meses y casi me da algo cada vez que veía el cargo de la hipoteca caer en mi cuenta.

Pero aún con todo, se iba pagando solo. Más o menos. Un mes salía tablas, otro perdía, otro ganaba un poquito. Nada espectacular, pero era mío.

Lo cuidaba como se cuida un hijo.

O al menos eso pensaba yo.

Mi hermana menor, Fernanda, jamás lo vio así.

Fer siempre fue la “consentida”. La “niña de la casa”. La “que va a llegar más lejos porque ya no nos agarró tan pobres”. Nació cuando mis papás ya tenían algo de estabilidad: mi mamá ya trabajaba en el IMSS, mi papá podía decidir cuál lomito de res comprar sin sacar la calculadora. A ella nunca le tocó el frutsi aguado que mi mamá rellenaba con agua para rendirlo dos días.

Estábamos a seis años de distancia. Cuando yo ya andaba haciendo servicio social, ella apenas entraba a la prepa. Cuando yo trabajaba dobles turnos, ella subía historias en la playa con sus amigas en Semana Santa.

Yo no la envidiaba… exactamente.

Pero sí me chocaba su forma de ver el mundo: como si todo fuera negociable, como si la vida siempre fuera a acomodarse a sus berrinches.

Estudió Comunicación en la UdeG pero a medias. Se cambió a Diseño. Luego a Mercadotecnia Digital. Nunca terminó nada. Siempre había un pretexto: que la escuela “estaba bien tóxica”, que los profes eran unos dinosaurios, que ella quería emprender.

A los veintidós, anunció que se iba a vivir con su novio, un DJ wannabe con barba de tres días perpetua y tenis blancos carísimos. Mis papás se pusieron como locos, pero al final, como siempre, cedieron. Mejor “acompañarla” que pelearse, decían.

Yo, que a esa edad apenas y podía pagar mi camión, la vi llevarse sus maletas a un mini loft en Providencia y pensé, con una mezcla de preocupación y mala leche: eso va a tronar antes de que acabe el año.

Tronó a los seis meses.

El DJ resultó ser DJ de memes: trabajaba dos días a la semana en un barcito de Chapu y el resto del tiempo jugaba Fortnite. Se gastó la mitad del depósito en una consola nueva “para invertir”, y cuando se quedaron sin luz por no pagar, Fer se regresó llorando a casa de mis papás.

Ahí, todo se barajeó de nuevo.

La tarde que empezó el verdadero problema era un martes cualquiera.

Yo salía del trabajo cuando me habló doña Chayo, la señora que me ayudaba con las limpiezas del depa entre inquilinos.

—Oiga, ingeniero, nada más le llamo pa’ decirle que ya dejé las llaves debajo del tapetito, ¿eh?—dijo, con su voz de siempre.

—Perfecto, doña Chayo, muchas gracias. ¿Quedó todo bien?

—Pues más o menos, —vaciló—. Nada más que… ya luego que venga a ver, porque pues ya está su hermana ahí acomodando cosas.

Sentí que me cambiaba el ritmo cardiaco.

—¿Cómo que mi hermana? —pregunté, agarrando el celular con la otra mano por si se me resbalaba—. ¿Fernanda?

—Sí, la muchachita… Fer. Llegó con unas bolsas y unos muebles, y pues su mamá estaba con ella. Me dijeron que usted ya sabía, que les urgía entrar y que luego me explicaban. Yo nomás limpié la cocina y el baño, ingeniero, lo demás ya lo estaban llenando de cajas…

—¿Mi mamá estaba ahí?

—Pos sí…

—Ah.

Colgué sin despedirme, con el mundo dándome vueltas.

Bajé al estacionamiento hecho una furia. Manejar en hora pico con el cerebro a mil no fue buena idea; casi me como un camión de la ruta 380 y un taxista me mentó la madre con entusiasmo.

Solo iba pensando una cosa: qué chingados están haciendo.

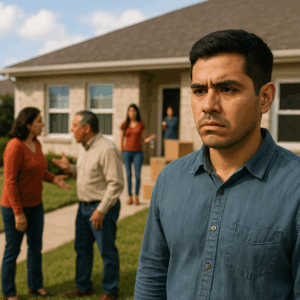

Llegué al depa como a las siete. El sol ya se estaba escondiendo detrás de los edificios feos, la bugambilia seguía ahí, medio ahogada. En el balcón, una silueta familiar.

Fernanda, en shorts y playera vieja, estaba sacudiendo una cortina como si viviera ahí desde siempre.

Me estacioné de mala manera, subí las escaleras de dos en dos y abrí la puerta sin tocar.

Olía a fabuloso y a pizza fría. La sala estaba llena de cajas abiertas, bolsas de Soriana, un buró, un colchón recargado en la pared. Mis cuadros, los que yo había colgado para las fotos del anuncio, estaban apilados en una esquina.

Mi mamá, en chanclas, trapeaba la cocina con la ropa sucia de Fer hecha montoncito junto a la tarja.

—Ah, mira —dijo, como si me estuviera esperando para tomar café—. Ya llegó el dueño.

Fernanda salió del cuarto con un paquete en las manos y se congeló al verme.

—Hola, Mau.

—¿Qué es esto? —solté sin más preámbulo—. ¿Qué estás haciendo aquí?

Fer me miró como si fuera obvio.

—Me voy a quedar un tiempo —dijo—. Nada más en lo que me estabilizo.

Sentí que me hervía la sangre.

—¿Perdón?

—No empieces —intervino mi mamá, girando el trapeador y haciendo esa cara de “no me vengas a arruinar la tarde”—. Tu hermana la está pasando muy mal, ya ves lo de Rubén. Se quedó sin departamento, sin muebles, sin nada. ¿Dónde querías que se fuera? ¿A un puente?

—¿Y a ustedes en qué momento se les ocurrió que mi departamento era albergue temporal? —pregunté—. Este lugar es mi inversión, ma. Mi única inversión. ¿Por qué nadie me avisó? ¿Por qué no me preguntaron?

Fernanda cruzó los brazos.

—No te pongas dramático —dijo—. El depa estaba vacío. Ni rentado lo tenías. ¿Qué más te da si lo uso yo un rato?

—Me da —contesté, tratando de no gritar—, que no es gratis. No es fondo de ahorro familiar. Cada mes sale de mi cuenta el pago del crédito. ¿Y si mañana tenía un inquilino? ¿Se lo iba a cancelar porque tú te acomodaste aquí sin preguntar?

Mi mamá resopló.

—Ay, ya, Mauricio —dijo—. Siempre tan exagerado. Nadie te está robando nada. Es tu hermana.

Ahí estuvo la frase. La que me quemaría en la cabeza semanas enteras.

“Es tu hermana.”

Como si eso fuera argumento legal, contrato firmado, decreto presidencial.

—Precisamente —dije—. Es mi hermana, no mi hija. No estoy obligado a mantenerla. Y mucho menos con un activo que me ha costado años y deudas.

—Ay, por favor —dijo Fernanda—. No te hagas la víctima. Trabajas en una fábrica, no en Wall Street. Tampoco es como que seas un magnate, güey.

El güey me pegó más que el comentario.

—Fer —intenté calmar la voz—. Lo que tú no entiendes es que este lugar es lo que me puede dar un poquito de libertad. Algo que ni tú ni yo tuvimos de niños. Si no lo hago rentable, voy a terminar como mis papás, rompiéndome la espalda hasta los setenta.

—¿Y yo qué, entonces? —saltó mi mamá, ofendida—. ¿Yo no cuentó o qué?

—Tú… —respiré hondo—. Tú llevas toda la vida resolviendo los problemas de todos, ma. Y eso ha hecho que todos dependan de ti. No me metas a mí en esa cadena.

—Ah, con que ahora ya eres muy independiente —dijo, clavando el trapeador en el piso—. Pero ahí si cuando ocupas que te preste para tus cosas, bien que sí somos tus papás, ¿no?

—Hace años que no te pido dinero, ma —dije, dolido.

—Pero lo hice —dijo, subiendo el tono—. Cuando no tenías ni para tus camiones, ¿quién te daba? ¿Y ahora te vas a poner con tus que cuentas de inversión y que tus Excel para decir que tu hermana no puede vivir aquí “un ratito”, según tú muy empresario?

—Yo no dije que no pueda —respondí, la mandíbula tensa—. Dije que no pueden decidir por mí.

Fernanda rodó los ojos.

—¿Sabes qué? —dijo—. Si tan dueño te sientes, dime cuánto y te lo pago. A ver si así se te baja lo ofendido.

—¿Cuánto, qué?

—La renta —dijo, levantando la barbilla—. ¿Cuánto le cobras a la gente? ¿Cuatro mil? ¿Cinco? Yo lo pago. Nomás que me dejen instalarme bien, porque ahorita no tengo ni chamba fija.

—No tienes chamba porque renunciaste del call center sin tener otra cosa —repliqué—. Todo lo quieres improvisar. Así no se puede.

—Ya, ya, ya —interrumpió mi mamá, como si fuéramos dos niños peleando por la bici—. Mauricio, de verdad, hijo, estás haciendo un problema donde no hay. Fer va a conseguir algo pronto, ella es muy movida. Y te va a pagar “aunque sea poquito”, ¿verdad mija?

Fernanda asintió, sin mucha convicción.

—Mira —continuó mi madre—. Yo sé que este depa es tuyo, nadie te está quitando nada. Pero ahorita tu hermana nos necesita. Y nosotros ya estamos grandes. La casa está chiquita. Tú es el que tienes chance de ayudar. Es lo que hay. Somos familia.

Esa palabra, familia, la usaron como carta trampa.

Y el coraje que yo traía se mezcló con culpa, con una lealtad suave e incómoda, esa que uno carga desde niño como si fuera mochila con útiles.

Miré el colchón recargado, las cajas con los cuadernos de Fer, la planta que había salvado de la terraza del DJ.

Pensé en los números: lo que podría perder en el corto plazo, lo que ganaba en el largo si mantenía la paz.

—Está bien —dije al fin, más cansado que convencido—. Pero esto no se queda así nomás en “luego te pago”. Vamos a hacer un contrato. Aunque seas tú, Fer. Sobre todo porque eres tú.

—Ay, no mames —se quejó—. ¿Contrato? ¿Con tu propia hermana?

—Sí —dije—. Con mi propia hermana. Para que quede claro cuánto, cuándo y por cuánto tiempo.

Mi mamá chasqueó la lengua.

—Qué frío eres, Mauricio —dijo—. Yo no puedo creer que a tu propia sangre le pongas peros así.

—¿Sabes qué es lo que no puedes creer, ma? —respondí, cruzando finalmente una línea dentro de mí—. Que tu niño obediente dejó de serlo y ya no se deja decidir todo. Eso es lo que no te cabe en la cabeza.

Ella me miró como si la hubiera abofeteado. Su cara se cerró, una puerta invisible se bajó detrás de sus ojos.

—Haz lo que quieras —dijo, volviendo al trapeador—. Siempre ha sido así.

Y esa frase, paradójicamente, dolió más que la de “es tu hermana”.

Porque no era cierto.

Yo siempre había hecho lo que quisieron ellos. Hasta ahora.

Esa noche no dormí bien.

En mi cama, en mi departamento rentado (porque el supuesto departamento “mío” estaba ocupado por mi hermana recién instalada), mi mente no paraba de tirar escenas, como película mal editada:

Fernanda con sus cajas, mi mamá trapeando, el “es tu hermana” flotando sobre mi cabeza como globo rojo.

Abrí la app de mi banco y vi mis cuentas. Mis ahorros no eran muchos. El depa era mi apuesta más grande. Sin esa renta, mis planes de adelantar pagos, de comprar otra propiedad en unos años, se hacían polvo.

Podía ponerme firme. Decirles: “En dos semanas, fuera.” Buscar otro inquilino. Ser, como decía mi amiga contadora, “un inversionista serio”.

Pero la imagen de mi hermana durmiendo en mi depa y la de ella durmiendo en un sillón en casa de mis papás se pelearon en mi cabeza.

No eran tan diferentes. En los dos casos, yo terminaba cargando algo que, en teoría, no me correspondía.

A las tres de la mañana, me rendí. Abrí el chat familiar de WhatsApp.

Mauricio: Ma, mañana en la noche puedo pasar por la casa? Quiero platicar bien de lo de Fer.

Mamá: Aquí andamos, hijo. Ya duérmete. Y sí, ven.

Fer: Yo también quiero estar, eh. No vayan a decidir por mí 😒

El emoji me dio risa, a pesar de todo.

Mauricio: Justo de eso se trata. De que no decidamos por nadie.

Papá: Mañana platicamos, hijo.

Mi papá, como siempre, apareció al final. Leyendo en silencio, opinando poco. Su rol de árbitro cansado.

Cerré los ojos, encomendé lo que fuera que se pudiera encomendar, y me quedé dormido.

Al día siguiente, saliendo del trabajo, pasé primero a una papelería. Compré un cuaderno, una pluma decente, un paquete de hojas blancas y un folder con broche.

Luego fui con mi amiga Mariana, la contadora, que tenía su despacho en una oficina chiquita en el centro.

—¿Necesitas un contrato de arrendamiento? —dijo, levantando una ceja cuando le conté en resumen lo que pasaba—. Pero no un machote genérico, ¿eh? Algo con cláusula especial: “para hermanas que se sienten influencer”.

—Algo así —dije, medio riéndome—. No quiero que se vea gandalla, pero tampoco quiero que sea un papelito sin fuerza. ¿Me ayudas?

—Claro —dijo—. Tú dime cuánto le quieres cobrar realmente.

Me quedé pensando.

Índice inflacionario, mercado de la zona, mi necesidad real de flujo de efectivo, la culpa, el “es tu hermana” otra vez en la cabeza.

—La mitad de lo que cobro normalmente —dije al fin—. Pero con plazo definido. Y con aumentos. Que sepa que no es para siempre. Que esto no es su depa, es mi depa.

Mariana tomó notas.

—¿Y qué vas a hacer cuando no te pague? —preguntó.

—¿Por qué das por hecho que no me va a pagar?

Me miró con esa cara que pone cuando ve un saldo en rojo.

—Porque la conozco desde que se pintaba el pelo de rosa en la prepa para llamar la atención —dijo—. Y porque es familia. Y porque te quiere, pero también se aprovecha. No lo digo yo, lo dice tu cara.

Sus palabras fueron un espejo incómodo.

—Si no me paga —dije con más seguridad de la que sentía—, voy a tener que hacer algo que no sé hacer: decir “se acabó”.

—Eso —dijo Mariana, firmando el contrato que había llenado en su computadora—, me gustaría verlo.

Salí del despacho con el folder en la mano. Sentía que cargaba una bomba.

Esa noche, me senté en la mesa de la cocina de mis papás. El mantel de plástico tenía estampadas manzanas rojas, la misma radio vieja de siempre sonaba de fondo con un programa de chismes.

Mi mamá estaba de un lado, mi papá del otro, Fernanda frente a mí. Nadie tocaba el café.

Puse el folder sobre la mesa.

—Bueno —dije—. Vamos a hablar como adultos.

Mi mamá resopló.

—Ay, ya vas a empezar con tus términos de licenciado —dijo—. Tú dinos qué quieres, Mauricio. Ya estamos grandes para tanta formalidad.

—Precisamente porque estamos grandes —repliqué—. Es hora de hacer las cosas bien. Mira, ma, pa, Fer. Yo no tengo problema en que se quede en el depa un tiempo. Pero no puede ser gratis. Ni puede ser indefinido. Porque entonces no es ayuda, es obligación. Y no puedo con eso.

Fernanda hizo un puchero.

—No quiero que me regales nada, Mau —dijo—. Solo quiero empezar. Te lo juro que te pago. Pero ahorita tengo que buscar chamba y…

—Por eso —la interrumpí—. Este contrato contempla un primer mes de gracia. Te instales, acomodas tu vida. El segundo mes me das algo simbólico. A partir del tercero, una renta baja, la mitad de lo que cobro. A los ocho meses, revisamos. Si ya tienes estabilidad, nos vamos al precio de mercado o buscas otra cosa. Claro, todo esto mientras no faltes dos meses seguidos. Si pasa eso, rescindimos y ya.

Tendí el contrato hacia ella.

Fernanda lo tomó como quien toca un plato caliente.

—¿Y si no consigo chamba en tres meses? —preguntó con voz suave.

—Entonces tenemos un problema —dije—. Y lo resolvemos de otra forma. Pero no quiero desde ahorita ponerle número a tu derrota, Fer. El chiste es que lo logres.

Mi papá, que había leído el contrato en silencio, habló por primera vez.

—Se me hace justo —dijo—. Al fin tu hermano te está dando chance. No le veo lo malo.

Mi mamá lo fulminó con la mirada.

—Claro, como tú no tienes corazón —le dijo—. Si por ti fuera, los hijos se van a los dieciocho y ya.

—No confundas las cosas, María —replicó él—. Nadie está corriendo a Fernanda. Nomás se está poniendo orden. Algo que quizá nos hizo falta con el otro.

Me apuntó con la barbilla.

Sus palabras me dolieron y me sanaron al mismo tiempo.

Mi mamá apretó los labios, pero no dijo más.

Fernanda hojeaba el contrato, sin realmente leer. Lo sé porque se saltó directamente a la última página.

—¿Y si firmo, ya? —dijo—. ¿Se te quita lo enojado, o qué?

—No se trata de quitarme lo enojado —dije—. Se trata de que asumamos todos lo que esto significa. Que tú no eres una invitada, eres una arrendataria especial. Y yo no soy tu salvavidas eterno. Soy un hermano que te está dando un empujón caro.

Mi hermana me miró largo rato.

Por un segundo, vi a la niña que me pedía que la empujara más fuerte en el columpio del parque, gritando “¡Más alto, Mau, más alto!”. Luego vi a la adolescente que lloraba porque un tipo la dejó en visto. Y finalmente vi a esta mujer de veinticuatro años que no sabía quién era sin ser la protegida de alguien.

—Ok —dijo—. Firmo.

Tomó la pluma, escribió su nombre despacio: Fernanda Rivera López. Sus letras, aunque de adulta, todavía arrastraban algo de las bolitas redondas de cuando llenaba álbumes de RBD.

Mi mamá suspiró como si estuvieran firmando un acta de defunción.

—Que conste que yo no estoy de acuerdo —murmuró—. Pero si tú crees que así van a estar bien…

—No es cuestión de creer, ma —dije—. Es cuestión de que estoy harto de sentir que todo mundo decide sobre mi tiempo y mi dinero y mi depa. Quiero ayudar. Pero quiero que sea mi decisión. No un “pues ya le dimos tu llave a tu hermana y te aguantas”.

Mi padre asintió, en silencio.

—Yo la regué ahí —admitió, y me dejó frío—. Debí hablarte. No debí llegar nomás con tus llaves y decir “ánimo, mija”. Te pido disculpas, hijo.

Esas palabras, “te pido disculpas, hijo”, venidas de un hombre que jamás había pronunciado “me equivoqué” en voz alta, me soltaron algo en el pecho.

—Gracias, pa —dije, con un nudo en la garganta—. Eso ya cambia mucho las cosas.

Fernanda me devolvió el contrato.

—Solo prométeme una cosa —dijo—. Que si mañana las cosas salen bien para mí, no me vas a sacar de repente “porque encontraste mejor inquilino”. Quiero sentir que aquí soy algo más que un número en tu Excel.

Esa frase me pegó más fuerte que el “es tu hermana” de mi mamá.

Porque era cierto: en mi ansia por ser “inversionista”, a veces veía todo en términos de rentabilidad. Y se me olvidaba que detrás de cada renta había personas. Y en este caso, familia.

—Te lo prometo —dije—. Mientras cumplas, eres la mejor inquilina que puedo tener.

—La más bonita, mínimo —agregó ella, para romper la tensión.

Reímos, un poquito.

Los primeros meses fueron raros.

Ir al depa ya no era ir a “mi propiedad”, era ir a casa de mi hermana. Cada vez que entraba veía mis decisiones convertidas en su estilo: mis paredes blancas ahora tenían un mural de Frida Kahlo que ella misma pintó; la sala que yo había decorado minimalista tenía cojines de colores, velas aromáticas y un tapete que parecía sacado de un café hipster.

—Te lo estoy haciendo más instagrameable, Mau —decía—. Para cuando me corras y quieras volver a rentarlo, vas a poder subir buenas fotos.

Poco a poco, su humor regresó.

Consiguió chamba como community manager en una agencia chiquita en Chapultepec. Nada glamuroso, pero suficiente para empezar a pagar el famoso “poquito simbólico” del contrato.

El primer pago me lo dio en efectivo, en un sobre.

—No me acostumbro a hacerte transfer, se siente muy formal —dijo.

Yo vi los billetes dentro. Eran solo dos mil pesos. Pero pesaban como si fueran lingotes de oro.

—Gracias —le dije—. No sabes lo que esto significa.

—Significa —dijo ella—, que por primera vez en mi vida te estoy pagando por algo y no cobrándote favores.

Nos reímos.

Mi mamá seguía frunciendo la boca cada vez que salía el tema.

—No puedo creer que Fer te pague renta —decía en las comidas—. Eso nunca se había visto.

Mi papá, en cambio, se mostraba raro, pero tranquilo.

Una tarde, mientras él y yo cambiábamos una llanta ponchada de mi carro, me soltó:

—Cuando yo tenía tu edad, le pagaba a tu abuelo cincuenta pesos de “cooperación” por vivir en su casa —dijo—. No le alcanzaba ni para la luz. Pero él decía que era pa’ que entendiera que nada es gratis. A mí nadie me pagó después un depa. Tú, a tu manera, estás haciendo algo parecido con tu hermana. Diferente tiempo, misma idea.

—¿Y no te daba coraje? —pregunté.

—Un chingo —admitió—. Pero también me hizo moverme. Buscar algo propio. Lo que no quiero es que tú termines como yo, esperando que tus hijos te resuelvan. Ni quiero que tu hermana se quede esperando que tú la mantengas. Si este contractito la hace entender… pues bendito contrato.

Nunca había escuchado a mi papá hablar así. Como si ya hubiera hecho las paces con sus decisiones y ahora pudiera mirarlas con cierta distancia.

Ese día, por primera vez, sentí que tal vez había heredado algo de él además de su miopía: sus ganas de que la siguiente generación sufriera menos, aunque sus métodos fueran torpes.

Pero, como todo en esta vida, la paz no duró mucho.

El problema vino del lado que menos esperaba: mi madre.

Empezó con comentarios chiquitos.

—Ay, qué padre tu depa, Fer —decía cuando la visitaba—. Nada que ver con la caja de zapatos donde vive tu hermano.

—Ma, mi “caja de zapatos” tiene luz natural —respondía yo—. Y no huele a tus frijoles recalentados.

—Pues sí —replicaba—, pero aquí la niña está sola, a gusto, no como tú allá encerrado con tus vecinos ruidosos.

Luego eran clavitos más directos.

—No sé qué tanto le cobras —me dijo un día en privado—. Pero Fernanda anda bien apretada. Casi no le queda nada después de pagar. Ya ves que está empezando.

—Le cobro la mitad de lo que cobraría a cualquiera, ma —dije—. Y ella aceptó.

—Ay, pero es tu hermana —repitió, como disco rayado—. No seas así. A nosotros nunca nos cobraron así. Tus tíos siempre nos dieron chance.

Mentira. A mis tíos les debieron media vida. Pero la memoria de mi madre era selectiva.

—Si quieres, tú ponle la otra mitad —le dije, cansado—. Hazle un descuento patrocinado por “Mamá y Papá S.A. de C.V.”. Yo no me enojo.

Me vio como si le hubiera aventado un vaso de agua fría.

—¿Cómo eres de hiriente, Mauricio? —susurró—. Qué diferente saliste a tu hermana.

Ese comparativo, “qué diferente saliste a tu hermana”, fue gasolina al fuego.

Otra vez, el viejo patrón: Fer como la dulce, la que no hacía daño, la que merecía todo. Yo como el duro, el frío, el que “no tenía corazón” porque se atrevía a pensar en dinero.

La gota final cayó un sábado que estábamos todos en la casa, viendo una novela vieja en el canal de las estrellas.

Mi mamá, sin voltear a verme, dijo de la nada:

—Pues si fuera por mí, Fer no te pagaría nada. Al contrario, tú le darías para sus gastos. Porque así se apoya a la familia. Pero bueno, cada quien. Gracias a Dios yo no dependo de ti.

Sentí un cosquilleo en las manos.

—No dependes de mí —dije, conteniendo el temblor—. Pero sí dependen de mí mis decisiones. Y ya me cansé de que todo lo que hago se interprete como ataque. Ni siquiera era cuestión de dinero, ma. Era de respeto. De que no metieras a alguien a una casa que no es tuya sin avisar.

Mi papá intentó intervenir.

—Ya salió el peine otra vez —dijo—. Otra vez con lo del depa. Ya fir-maron, ya se arreglaron, ¿qué más quieren?

—Yo no quiero nada —dijo mi madre, ofendida—. El que anda de resentido es él. Parece que le quité la novia. Nomás le recuerdo que sin nosotros no tendría ni manos.

Fernanda, que estaba en el sillón, inmóvil, con el bowl de palomitas en las manos, soltó un suspiro.

—Ma, ya, por favor —se atrevió a decir—. Yo ya le estoy pagando. Déjalo en paz.

—Tú cállate —la cortó—. Tú ni te metas. Bastante que te deja vivir ahí casi gratis.

Algo se rompió en el aire.

Yo apagué la tele.

—Se acabó —dije.

Todos voltearon.

—¿Qué se acabó? —preguntó mi mamá.

—Esto —respondí, señalando el espacio entre nosotros—. El que yo cargue culpas que no son mías. El que me hagan sentir que soy un cabrón por cuidar lo mío. El que utilices a Fer como excusa para pegarme a mí.

Mi papá se puso tenso.

—No hables así a tu madre —dijo.

—Estoy hablando como adulto —respondí—. Como el adulto que ustedes quieren que sea cuando les conviene. Yo no decidí que Fer dejara la escuela. No decidí que se fuera con el DJ. No decidí que tronara su relación. No decidí que renunciara sin tener plan B. Todo eso lo decidió ella. Y ahora, mágicamente, yo tengo que resolverlo. Y si no lo hago con sonrisa, soy “frío”. ¿Se oye justo eso?

Mi madre guardó silencio, apretando los labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas rápidas.

—Siempre me echan en cara todo —murmuró—. Todo les molesta. Yo solo he tratado de que nadie sufra como yo sufrí. Perdónenme por querer cuidar a mis hijos.

La culpa me mordió. Era una mandíbula vieja, conocida.

Fernanda se levantó, tirando unas palomitas al suelo.

—Ya, basta —dijo, la voz más firme de lo que le había escuchado en años—. Ma, deja de usar tus sacrificios como arma. Mau, deja de usar tu deuda como arma. Los dos están jugando a ver quién sufre más. Y ya nos cansaron.

La vimos, sorprendidos. Mi hermana, la “suavecita”, alzando la voz.

—Yo la cagué en muchas cosas —continuó, con ojos brillosos—. Me fui con Rubén porque quise. Dejé la escuela porque quise. Renuncié porque quise. Es mi vida. Y sí, me encanta que me salven. Porque estoy acostumbrada. A que tú, ma, me saques de apuros. Y a que tú, Mau, hagas tus magias de Excel y me expliques cómo puedo “optimizar mis gastos”. Los dos me han hecho un chingo de bien. Y también un chingo de mal, sin querer.

Se volvió hacia mí.

—Gracias por el depa, neta —dijo—. Me salvaste. Pero también tengo que decirlo: a veces siento que ese contrato es más para que tú te sientas “bien inversionista” que para ayudarme. Y está bien. Es tu proceso. Pero no te hagas el mártir tampoco. No eres el único que carga cosas.

Sus palabras me desarmaron.

Luego miró a mi mamá.

—Y tú, ma —siguió—, usas mucho eso de “es tu hermano” o “es tu hermana” para obligarnos a ser como tú quieres. Y a veces no se puede. A veces somos unos pendejos los dos. Y ni modo. Nos tocó ser tus hijos, no tus muñecos.

Las lágrimas le corrían ya sin pena.

Mi papá se sobó la frente, como si le doliera algo que no sabía nombrar.

—Entonces, ¿qué proponen? —preguntó, con voz seria.

Fernanda tomó aire.

—Yo propongo que asuma mi propio desmadre —dijo—. Que si mañana no puedo pagar la renta, me salgo del depa. Sin dramas, sin culpas, sin manipular a nadie con mis lágrimas. Y que me vaya a firmar a un cuartito con roomies si hace falta. Que deje de esperar que siempre alguien me rescate.

Se volvió hacia mí.

—Y tú, Mau —dijo—, propongo que sigas viendo tu depa como inversión, pero que no te olvides de que ahí vive tu hermana. Que a veces puedes hacer excepción si la vida me tumba. No por culpa, sino porque te nazca. Y si no te nace, que no te obliguen.

Su honestidad me movió cosas que ni terapia.

Mi mamá se sonó la nariz con el mandil.

—¿Y yo qué? —preguntó, casi en un susurro.

—Tú… —dije, escogiendo las palabras—. Tú podrías empezar por preguntar antes de decidir. Antes de ofrecer lo de otros. Antes de repetir “es tu hermana” como si fuera un hechizo. Podrías, no sé, confiar en que criaste hijos que pueden y tienen derecho a decir “no”.

Silencio.

Largo.

Incómodo.

Luego, algo en la cara de mi mamá cambió. No fue una rendición total, pero sí un resquebrajamiento del muro.

—Yo crecí donde nadie decía “no” a los mayores —dijo—. Donde si tu papá decía “se hace esto”, se hacía y ya. A mí nadie me preguntó si quería dejar la escuela para cuidar hermanos. A mí nadie me dio un contrato. Y sí, me choca que ustedes me cuestionen. Porque me hace sentir… que lo hice mal. Que todo mi esfuerzo no sirvió.

Sus palabras salieron atropelladas, como si tuvieran años atoradas.

—Pero también… —continuó—, los oigo y digo… pues tal vez es bueno que me digan que no. Para que yo también me suelte tantito. Para que entienda que ya no me toca decidir todo. No sé cómo se hace eso. Pero… voy a intentar preguntar más. Y decir menos “es tu hermana”.

Levantaría la mano el que no estuviera llorando. Nadie la levantó.

Mi papá se aclaró la garganta.

—Yo propongo —dijo, con su tono de árbitro—, que dejemos el contrato como está. Que Fer se quede hasta que termine el año. Que en diciembre se siente con Mau a ver si les conviene seguir así o buscar otra cosa. Y que yo, de mi parte, me meta menos en pleitos que no entiendo.

—¿Y yo? —preguntó mi mamá, débilmente.

—Tú —dijo él—, cuando quieras meter a alguien a algún lado, primero le hablas al dueño. Aunque sea tu hijo.

Ella asintió, con los ojos rojos.

—Está bien —susurró—. Lo voy a intentar.

Los meses siguientes fueron distintos.

No perfectos.

Distintos.

Mi mamá seguía soltando de vez en cuando un “es tu hermana” automático, pero ahora se corregía sola.

—Es tu hermana, deberías… bueno, no, más bien, si quieres la ayudas, si no, pues ni modo.

Ese “si quieres” era pequeño, pero enorme.

Fernanda encontró por fin un trabajo estable en una agencia más grande, con prestaciones. Empezó a pagar puntualmente la renta completa después de los seis meses.

—Ya mero soy inquilina premium, ¿eh? —bromeaba.

Yo, por mi parte, descubrí que podía ser hermano y arrendador al mismo tiempo, sin que se me descompusiera la cabeza. Había días en que me hablaba llorando porque la habían cortado, y yo la escuchaba, sin decirle “paga primero y luego lloras”. Y había días en que la veía comprarse un iPhone nuevo a meses y sí le decía, medio en broma, medio en serio:

—Nada más no me salgas el próximo mes con que no te alcanza para la renta, eh. Porque ahí sí te saco en tu iPhone.

Nos reíamos.

Mi papá, silencioso como siempre, empezó a hacer cosas raras, como preguntarme cuánto me faltaba de hipoteca. Un día incluso llegó con un sobre.

—Toma —dijo, dejándomelo en la mano.

—¿Qué es esto?

—Un extra —respondió—. Para que adelantes más del depa. No quiero que luego digas que todo te lo dejé a ti solo. Algo hicimos nosotros también.

Cuando vi la cantidad, me quedé frío. Eran ahorros de años, seguramente. Aguinaldos que no gastó, tandas, quién sabe.

—No puedo aceptar esto, pa —dije.

—No es para ti —dijo—. Es para tu futuro. Y el de tus hijos, si los llegas a tener. Igual que el de tu hermana depende, en parte, de ese contrato que firmaron. Así funcionamos. Así de raro es ser familia.

Lo abracé.

Estábamos aprendiendo.

Todos.

Un año después de aquella escena en la cocina, el depa volvió a anunciarse en Inmuebles24.

Esta vez, no era yo quien subía el anuncio.

Era Fernanda.

—Ya me voy de aquí, Mau —me dijo un domingo, mientras comíamos tacos de barbacoa—. Voy a rentar con unas amigas en la Americana. Quiero estar más cerca de mi chamba. Y quiero saber que, si la riego, no le pego a tu inversión.

—No manches —dije, con auténtico impacto—. ¿Y el contrato?

—Se cumple en diciembre —recordó—. Y a partir de enero, ya no soy tu inquilina. Pero quiero seguir siendo tu hermana, si se puede.

Me reí, con la garganta apretada.

—Eso último veo difícil, la neta —bromeé.

Ella me aventó una servilleta.

—Entonces, ¿qué? ¿Me haces mi carta de recomendación como inquilina responsable? —preguntó—. “Pagó casi siempre a tiempo y solo hizo dos fiestas escandalosas.”

—Tres —corregí.

—Dos y media —negoció.

Le puse la mano en el hombro.

—Te la hago —dije—. Y más. Te ayudo a buscar un depa nuevo. Y con gusto te rento este a precio completo si un día quieres volver… como cliente.

—No creo —dijo, sonriendo—. Ya conocí lo que es pagar completo y no me encantó. Pero nunca digas nunca.

Nos reímos.

A fin de año, se mudó.

El día que dejó el depa, entré y lo vi como lo había visto la primera vez: vacío, eco en las paredes. Pero ahora, además de mis ilusiones de “inversionista”, estaban las marcas de su paso: un corazoncito pintado en una esquina, la sombra de sus cuadros, el olor tenue de su perfume mezclado con fabuloso.

Puse la mano en la pared.

—Gracias —le dije a ese espacio.

Por ser más que un Excel. Por haber sido escenario de nuestro caos familiar. Por obligarnos a hablar cosas que nunca habríamos hablado sin ese conflicto.

Le tomé nuevas fotos, ahora con mejor luz, con las plantas que Fer me dejó acomodadas en el balcón. Publiqué el anuncio de nuevo, con un texto honesto:

“Departamento en renta. Dueño responsable. Se busca inquilino que sepa que los contratos son importantes… y la familia también.”

Mariana, la contadora, me mandó mensaje al ver la publicación.

Mariana: No sé si eres un cursi o un genio del marketing, cabrón.

Yo: Un poquito de ambas.

Mariana: ¿Y la frase “es tu hermana”? ¿Ya no la usan?

Yo: Ahora la usamos diferente.

Mariana: ¿Cómo?

Yo: Como recordatorio, no como chantaje. “Es tu hermana… y también es adulta.”

Ella respondió con un emoji de aplausos.

Esa noche, cenando en casa de mis papás, mi mamá sirvió sopa de fideo y, sin que nadie se lo pidiera, anunció:

—Les tengo una noticia.

Todos volteamos.

—Hablé con tu tía Lucha —continuó—. Quería que su hijo durmiera unos días en tu depa, Mau, “mientras se acomoda”, ya sabes cómo es. Y le dije que no. Que ya suficiente comprometido está uno con sus propios hijos como para andar metiendo a otros. Le dije: “el depa de Mauricio es su inversión, no un hostal”. Me sentí bien rara. Pero se sintió… bien.

Yo casi me atraganto con la sopa.

—¿En serio le dijiste eso? —pregunté.

—Sí —dijo—. Me escuché toda sangrona. Pero luego pensé en todo lo que hemos hecho este año. Y dije, pues si no los voy a apoyar a ustedes para poner límites, ¿para qué me sirvió tanto pleito?

Me reí, con un orgullo tonto.

—Gracias, ma —dije—. De verdad.

Ella hizo un gesto con la mano, como quitándose importancia.

—Al final, tienen razón en algo —dijo—. Si yo quiero que ustedes estén bien cuando yo ya no esté, tengo que dejar de prometer lo que no es mío. Y tengo que dejar de acomodar a todo mundo en lo que ustedes construyen. Ya no estoy para esas friegas.

Mi papá levantó su vaso de agua.

—Brindo por eso —dijo—. Por los contratos, por los depas, por las hermanas y por las mamás que aprenden a decir “no prometo lo de otros”.

Chocamos vasos.

Fernanda, con una sonrisa de esas que le iluminan toda la cara, añadió:

—Y por los hermanos que se atrevieron a decir que no también. Aunque les tocó de villanos al principio.

Nos reímos.

Un poco.

Mucho.

En algún lugar, el “es tu hermana” seguía existiendo. Pero ya no era sentencia. Era punto de partida para una conversación.

Y mi depa, mi propiedad de inversión, seguía siendo eso: una inversión. Pero ahora también lo veía como lo que era en realidad: un pedazo de historia familiar, con paredes que habían escuchado más verdades que muchos consultorios.

No recuperé de inmediato todo lo que “perdí” esos meses sin renta completa.

Pero gané algo que no se puede poner en Excel: un nuevo contrato, no de papel, sino de convivencia, con mis padres y mi hermana.

Un contrato donde, por primera vez, todos tuvimos derecho a leer las letras chiquitas, a corregir párrafos y, sobre todo, a firmar solo si queríamos.

Pin

News

Una confesión inventada que sacudió las redes: Alejandra Guzmán y la historia que nadie esperaba imaginar

Ficción que enciende la conversación digital: una confesión imaginada de Alejandra Guzmán plantea un embarazo inesperado y deja pistas inquietantes…

Una confesión imaginada que dejó a muchos sin aliento: Hugo Sánchez y la historia que cambia la forma de mirarlo

Cuando el ídolo habla desde la ficción: una confesión imaginada de Hugo Sánchez revela matices desconocidos de su relación matrimonial…

Una confesión inventada sacude al mundo del espectáculo: Ana Patricia Gámez y la historia que nadie esperaba leer

Silencios, miradas y una verdad narrada desde la ficción: Ana Patricia Gámez protagoniza una confesión imaginada que despierta curiosidad al…

“Ahora puedo ser sincero”: cuando una confesión imaginada cambia la forma de mirar a Javier Ceriani

Una confesión ficticia que nadie esperaba: Javier Ceriani rompe el relato público de su relación y deja pistas inquietantes que…

La confesión que no existió… pero que millones creyeron escuchar

Lo que nunca se dijo frente a las cámaras: la versión imaginada que sacudió foros, dividió opiniones y despertó preguntas…

La “Idea Insana” de un Cocinero que Salvó a 4.200 Hombres de los U-Boats Cuando Nadie Más Pensó que la Cocina Podía Ganar una Batalla

La “Idea Insana” de un Cocinero que Salvó a 4.200 Hombres de los U-Boats Cuando Nadie Más Pensó que la…

End of content

No more pages to load